現代音楽/サイケデリックの巨匠であり、ミニマル・ミュージックの最重要人物であるテリー・ライリー(以下、ライリー)。60年代より世界中の音楽ファンを魅了してきたライリーは、数年前にアメリカから日本へ活動の拠点を移し、現在は山梨県を拠点に音楽活動を繰り広げている。その活動の中で定期的に行っている活動が「ラーガ」と言われる、インド古典音楽における旋法を声楽で教えるクラスだ。京都と鎌倉にて定期的に開催されているラーガ教室は「KIRANA EAST RAGA CLASS(キラーナ・イースト・ラーガ・クラス)」と名付けられ、一番弟子の宮本沙羅を従えライリーが自ら伝授。集まってきた人々は初めてラーガの扉を叩く人たちがほとんどだが、自然や宇宙のムードを表すラーガを実体験したことで、西洋音楽とは異なる音楽の魅力を知ることができる。

キラーナ流派はインド/ニューデリーから北へ160キロ離れたサトウキビ畑の真ん中にある、キラーナという小さな村で誕生した。13世紀に南インド出身の音楽の導師ゴパール・ナヤックがキラーナに住みつき、イスラム教に改宗した後に始めたものであり、彼からの教えを乞う為に多くの音楽家がキラーナ村に集まり、メロディの細部を美しい形で継承ながら広く伝播していった。ライリーの師匠となるパンディット・プラン・ナートは、アブドゥル・ワーヒド・カーンの弟子としてキラーナ流ラーガを約20年間学んだ後、サドゥー(修行者)として洞窟で暮らし、神のために歌い続けた。1970年にアメリカを訪れ、その2年後にニューヨークにキラーナ・センターを設立。以後、現代音楽作曲家でありテリー・ライリーの盟友でもあるラ・モンテ・ヤングがアメリカに招聘したことをきっかけに、、アメリカへ移住をして生活を送るようになり、1970年に当時35歳だったライリーが3人目のアメリカ出身の弟子となった。

In Between The Notes: A Portrait of Pandit Pran Nath

大学にて作曲法の修士の学位を得て、音楽家としてのアイデンティティが成立しつつあったライリーだが、パンディット・プラン・ナートとの出会いがきっかけでラーガに興味を持ち1970年に初めてインドへ。そこから何度もインドを行き来し、また、パンディット・プラン・ナートがアメリカに移住してからは生活を共にしながら師の元でキラーナ流派ラーガを26年間教わった。1986年に公開された短編ドキュメンタリー映像『In Between The Notes: A Portrait of Pandit Pran Nath』の中では、実際にパンディット・プラン・ナートの横でタンプーラ(インド古典音楽において器楽や声楽のときに使用される伴奏用の楽器)を演奏をしたり、師匠の歌を聴いて歌い返すことの難しさについて語る姿を観ることができる。現在、ライリーの弟子を務める宮本沙羅曰く、「ライリーさんが言うには、プラン・ナートさんとは凄く馬が合う親子のような存在だったそうで。一時期はカルフォルニアにあったライリーさんの家の敷地内で暮らしたこともあったそうです」と、2人は固い絆で結ばれていた師弟関係だったそうだ。

「KIRANA EAST RAGA CLASS」へ話を戻そう。2022年より鎌倉、2023年の春からは京都でも開催されているクラスでは、ライリーが参加者たちの前に座り、700年もの歴史があるキラーナ流のラーガを教えてくれる。最初の約30分はウォーミングアップ、その後に1時間ほどの本編のクラスに入る。ウォーミングアップの時間では弟子の宮本沙羅がキラーナ流派ラーガ発祥の背景や基礎知識、またどのようにクラスを受けるのかを説明し、そこから聴覚と発声のウォーミングアップに入っていく。

この時間はある意味、ラーガを伝授する前に身体と心を整える瞑想にも近い。意識を前後左右上下、全方位に向け、近くからできる限り遠くへ……まずは部屋の中、そして建物の外、そのさらに先へ、地球を超えた宇宙を感じながら空間で鳴る音をキャッチしていく。同時に身体の中の音にも耳を澄ましていくと、しばらくすると室内の空気の流れが一転して、静粛なひとつの大きな流れに変化していくのを感じることができる。

「宇宙は音でできている」というインド哲学における大前提の上で、音である宇宙を聴く。私たちがいる地球も私たちも宇宙の一部であり、そして私たちの内側の世界もまた宇宙です。あらゆる全ての情報=音を受け取っているスポットに視点を戻していく。これが、聴くウォーミングアップになります」(宮本沙羅)

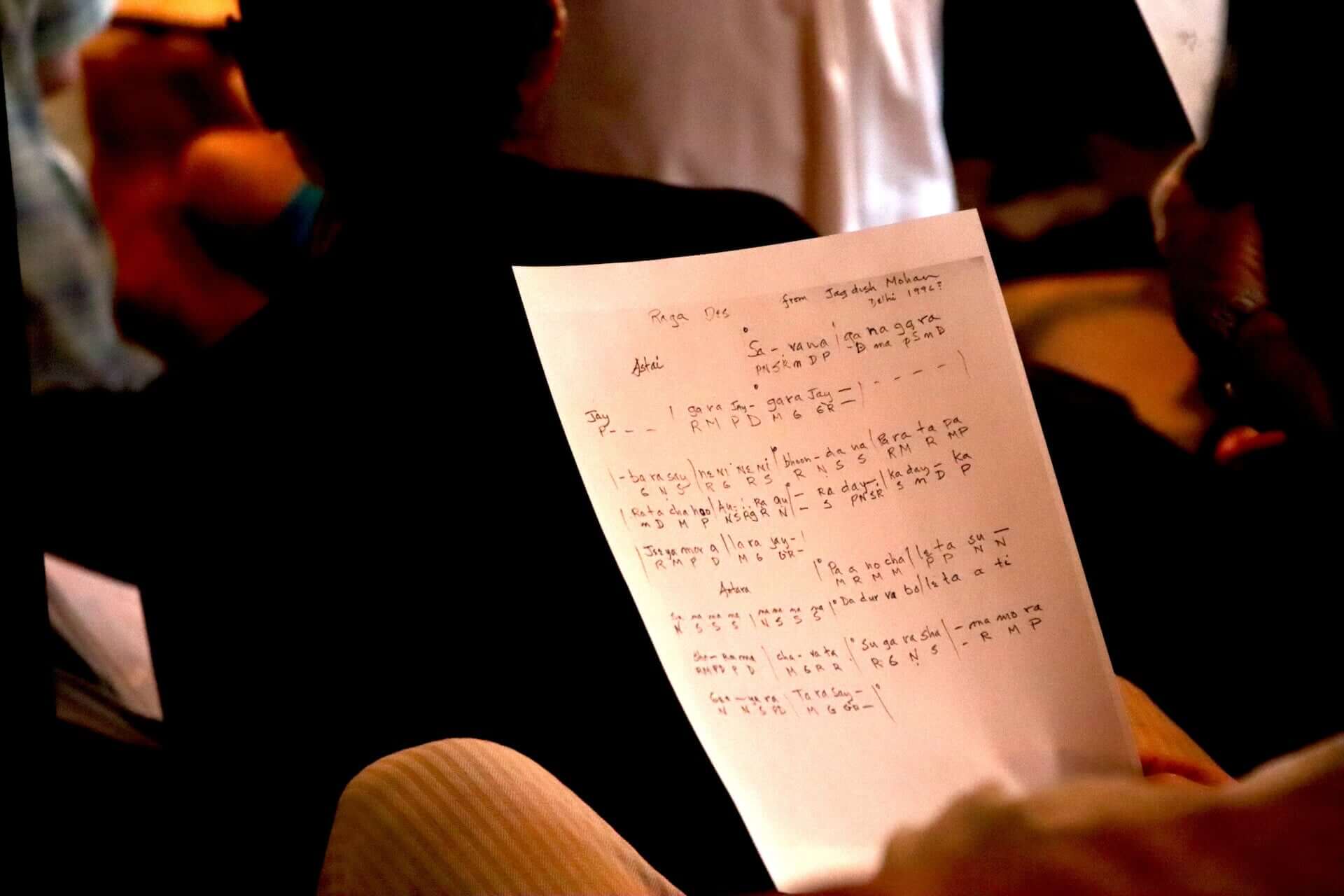

室内に線を描くように鳴るタンプーラの音に合わせ、まずは【基準音の】「SA(サ)」を皆で発声していく。息を吐くと同時に出す「SA」の音も、自分の声に集中して聴いているとなかなか真っ直ぐに出ていかない。ラーガの音階には、SA(サ) – RE(レ) – GHA(ガ) – MA(マ) – PA(パ) – DHA(ダ) – NI(ニ) の音があり、また、それらの音程の間にも無限に音程が存在する。それらを繋げ、メロディラインを描きながら歌うのだが、そのメロディラインを歌えるようになるには長い道のりらしい。そして教わる際に譜面を見て歌うのではなく、師匠が歌う音を耳で聴いて身体で覚えて発声をしていくのが、ラーガの教え方なのだそうだ。

「インドでは声楽がラーガを教える主な手法で、楽器奏者も声楽を通してラーガを学びます。ラーガを構成するすべての微妙なマイクロトーン(西洋音楽の12音階に当てはまらないその間にある微分音)やメロディーの形を表現する機能が私たちの声帯に備わっています。パンディット・プラン・ナートはラーガのメロディを最もよく表現するために声を育てて、開放的で適切なトーンを生み出す方法を教えてくれました。私たちは発声をしながら、ラーガを構成する基本を学んでいきます。現在はラーガを記譜したものもありますが、ラーガは基本的に先生が歌うフレーズを生徒が真似をして、常に口伝として継承されてきたものでした。私たちのクラスもその手法で教えていきます。ラーガのニュアンスを書き記して残すことは不可能なのです……生徒は先生が歌うメロディーの形状を耳で聴き、記憶して学んでいきます」(テリー・ライリー「KIRANA EAST RAGA CLASS」より)

ウォーミングアップを終えるとライリーが登場し、いよいよクラスの本編がスタート。参加者は最初にその日に歌うラーガを与えられ、ラーガについて説明を受ける。例えば清々しい朝の時間に歌うラーガ、雨が降る午後の時間に歌うラーガ、陽が沈んだ後に歌うラーガなど時間帯やムードによって歌うラーガが変わっていくのだが、自分が参加した日は初夏を感じる暑さを感じる午後だったことから、“Brindabani Sarang”というラーガを歌うことになった。「このラーガは光や熱、夏の暑い日に地面がゆらゆらとする感じや、照りつける光など、夏のブリーズを感じるときに歌うもので、GHA(ガ)、 DHA(ダ)といった感情感情に訴える音が登場しない。感情はゆらぐものだけど、熱や光はそこに固定されている(静的)という解釈」なのだそうだ。

「ラーガというのはムードをメロディーに変換したものです。時間帯によって歌うラーガが決まっているイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、ライリーさんがプランナートさんから教わったのは、『今がこのムードだったら、今このラーガを歌うのに最適な時間だ』とという捉え方。その瞬間のムードをメロディに変換するということがラーガであるということなんです。1日の中でもその時間によって特定のムードがありますよね。そのムードを感じることができるメロディラインを集めたものがラーガという解釈なんです。例えば午後の時間帯に歌われる『砂漠のラーガ』があるんですけど、夕方に広大な砂漠にいるような光景によって作られるムードをそのラーガを歌うことで再現をすることができる。そういったプラン・ナートならではの視点をライリーさんは師匠から学んだそうです」(宮本沙羅)。

クラスではライリーが歌うラーガを身体で覚えて歌っていく。拍を数えるやり方として手の指にある4つの関節を数えながら歌うのだが、拍はともかく、音をありのまま受け止め、記憶が消えないうちに歌い続ける方がどうにかついていける。ライリーは26年以上もの年月をかけてラーガを習得したというくらいだから初心者にとってはとうてい長い道のりではあるが、ラーガという音楽を知るひとつのステップとしてテリー・ライリーという巨匠から直接教えてもらえる「KIRANA EAST」のクラスは、他にはあまり類を見ないのではないだろうか。

実際にクラスを受けにきている人たちは、日本の第一線で活躍するミュージシャンや、コアなシーンで活動をするバンドマン、本格的にスポーツに取り組むアスリート、日本文化を経験しに海外から移住をしてきたDJ、インドへ修行へ出向きヨガを学んだヨガ指導者など実に様々だった。その全員に共通していることは、音楽家としてのテリー・ライリーのファンであることには間違いなく、ライリーから教わったラーガを経験のひとつとして各々の活動にフィードバックしているということだった。宮本曰く、「プラン・ナートさんはラーガをやりながら、他の表現もしなさいという人だった」とのことで、ライリーもクラスを受けている皆と同じように、自分の音楽をやりながらラーガを学ぶことができたのであろう。かつてカリフォルニアに住んでいたライリーとその友人らのコミュニティで開催された、プラン・ナート生誕100周年記念のラーガ教室には、なんと以前からライリーの師事を受けていたというジョナサン・リッチマンや、近所に住むジョン・マッケンタイアがクラスを受けにやってきたり、日本移住後はヴァンパイア・ウィークエンドのヴォーカル、エズラ・クーニグも、妻で女優のラシーダ・ジョーンズ(クインシー・ジョーンズの娘)と共に山梨のライリーの部屋を訪ねてレッスンを受け、その後「おかげでキャリア最高の曲の幾つかが書けた」と述べている。

現在、ライリーの弟子としてラーガを学ぶ宮本沙羅も、これまでにギタリストやヴォーカリストとして、コズミックロックバンド、スペース・ライク・カーニバルをはじめ、さまざまなバンドに参加してきたミュージシャンである。ラーガに関しては、音楽人生を歩んできた中で音楽を続けていくかどうか真剣に考えていた時期にライリーに出会い、カリフォルニアまで足を運び、実際にライリーが伝授するラーガを体験をした後に弟子入りをした。

「もともと私はラーガを鑑賞するのは好きで、アリ・アクバル・カーンのという人のレコードをたまたま父が持っていて、そのレコードを聴いた時に、何も疑問も持たずありのままこの音楽を受け止めることができたんですね。理屈ではない説得力でしかないという記憶がありました。弟子になりたいと志願したのは、私が30歳の誕生日の時にカリフォルニアに住むライリーさんのところを訪ねたときのことです。皆が受けたレッスンの後にライリーさんに個人レッスンをさせてくださいとお話しして、翌日の朝9時に『夜明けのラーガ』の個人レッスン受けました。その後、改めてライリーさんのところを訪れた際に弟子になりたいと志願し、何度か断られましたが、何とか弟子としてとっていただきました。ラーガはいろいろな人たちが継承しているので残っていくものだと思うんです。その中で私が何を継承していくのかというと、私の師匠や、そのまた師匠となる人たちが、人生の時間とエネルギーをかけてそれぞれの時代に見つけたものが、メロディによって紡がれていることを後世に伝えていくということ。私も人生をかけてラーガを通じていろいろなことを見つけて、それを次の世代への代へ繋げていくということを時間をかけてやっていきたいですね」(宮本沙羅)

テリー・ライリーと参加した人たちが共鳴しながらラーガを歌う「KIRANA EAST」のクラス。今年で89歳を迎えたライリーは、高齢でありながらも確固たる美声を保ちラーガを人々へ伝達し、参加者たちはその経験を通じて、各々が生きる旅の途中で新しい世界を広げることができているのではないだろうか。

Text & Photo:Kana Yoshioka