お笑いトリオ・四千頭身のメンバーとして知られる「都築拓紀」が、自身の名前を冠したブランド〈HIROKI TSUZUKI〉を立ち上げてから早2年。芸人としてステージに立ち続けるかたわらで、今やデザイナーとして「その瞬間に着たいもの」を次々とカタチにしている。オーバーサイズのシルエット、遊び心あるディテール、そしてストリートとユースカルチャーの空気をまとったアイテム群──それらはポップアップを開催するたびに、熱狂的な支持を集めてきた。

Qeticでは今回、芸人だけでなく、デザイナーHIROKI TSUZUKIとしての側面にフォーカス。自身でアパレルブランドを立ち上げることになったきっかけに始まり、ブランドを実現するチームについて、これまでのシーズンのアイテムづくりやアイデアのインスピレーション、そして次なる展開に向けていま考えていることなど。デザイナーとしての認知度もますます高まる彼が、なぜファッションに突き動かされ、何を表現しようとしているのか。28歳、そのリアルな声に迫った。

自分には無理だと思っていたブランド

1%でも0.1%でも刺さる人へ

──2023年にHIROKI TSUZUKIを立ち上げて、そのときに着たいと思うアイテムを不定期に発表するというテーマがあることは、25SSコレクションのポップアップで聞かせていただきましたが、そもそもブランドを立ち上げようと思ったきっかけを教えてください。

もともと服は好きでしたが、自分でブランドを持つ気はまったくなかったです。作ることに興味もなければ、好きで作ったからといってうまくいくイメージもなかったですし。デザイナーブランドが好きだからこそ、それ以上のものを作るなんて無理だろうなと思ってました。

ただ偶然の繋がりから、スタイリストのTEPPEIさんとお会いする機会があって。そのころTEPPEIさんは、いま一緒のyutori社長の片石くんと何かやろうっていう話をしていたらしく。ただTEPPEIさんはスタイリスト業があるし、片石くんは会社を守る立場があるし、それでブランドを始めてもどっちつかずになるかもってことで、話がふわっと浮いていたんです。

じゃあどうしようかってなったときに、たしかTEPPEIさんが僕の名前を出してくれたそうで。そこからご一緒したときに、やりませんかって声をかけていただいたのが最初。そういうご縁であれば挑戦としてやってみようとなったのが、まずブランドを始めるきっかけでした。

それまで服はすでにあるもので十分だし、世の中に着たいものも無限にあるから、自分が足す要素はないと思っていたけど、お話をいただけるのであれば乗っかってみようかなと。

──アパレルのプロフェッショナルたちからのお声がけがきっかけということですが、実際にブランドとして動き出すにあたって、どのような発想からスタートしましたか?

古着が好きだったのと、あとスナップも好きで。例えばカッコいいスナップを見ると、「このマフラーが欲しい」とか「このシューズいいな」とか、ロールモデルになるじゃないですか。古着は一点物が多いし、見つけづらいものなので、持っている古着をベースにして考え方を組み直せれば、自分でものづくりをする意味が出てくるかも、というのが最初のステップでした。

あと昔のスナップのクレジットって「友達からもらった」とか「原宿で適当に買った」とか、みんなちょっと尖っているというか、入手方法がよくわからないことも多くて。その点、自分で作れる環境さえあれば、その時々の好みのテイストを入れられていいなと思いました。

──過去のインタビューでマルジェラやラフ・シモンズが好きと仰っていましたが、自分が作る側になったときに、尊敬するデザイナーなどから受ける影響はありますか?

好きなデザイナーはいますが、意識したらめちゃくちゃ引っ張られちゃうので、意識しすぎないようにしています。マルジェラが脳裏に浮かんでしまうと、それになっていっちゃうので。影響を受けた僕が作っている以上、どこかで出てきてしまう部分はきっとありますが、逆にマルジェラが出してなさそうなアイテムをピックアップする、みたいなことはあります。

あとマルジェラどうこうは知らないけど、服が好きな層もたくさんいるじゃないですか。そういう人たちが僕を経由して、マルジェラとかを知るきっかけになるかもしれない。1%でも0.1%でも刺さる人が出てきたときに、そういう人たちに説明できる文脈でいいのかなと。

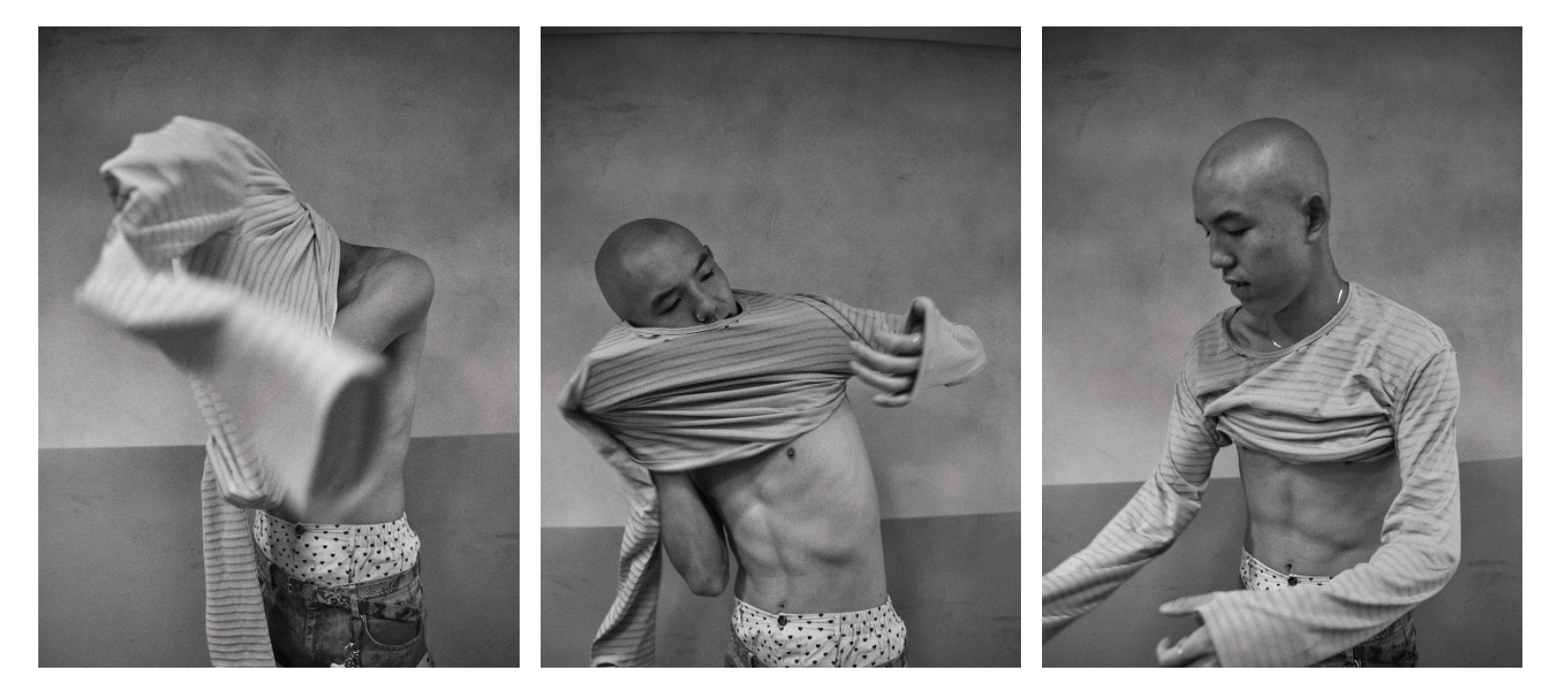

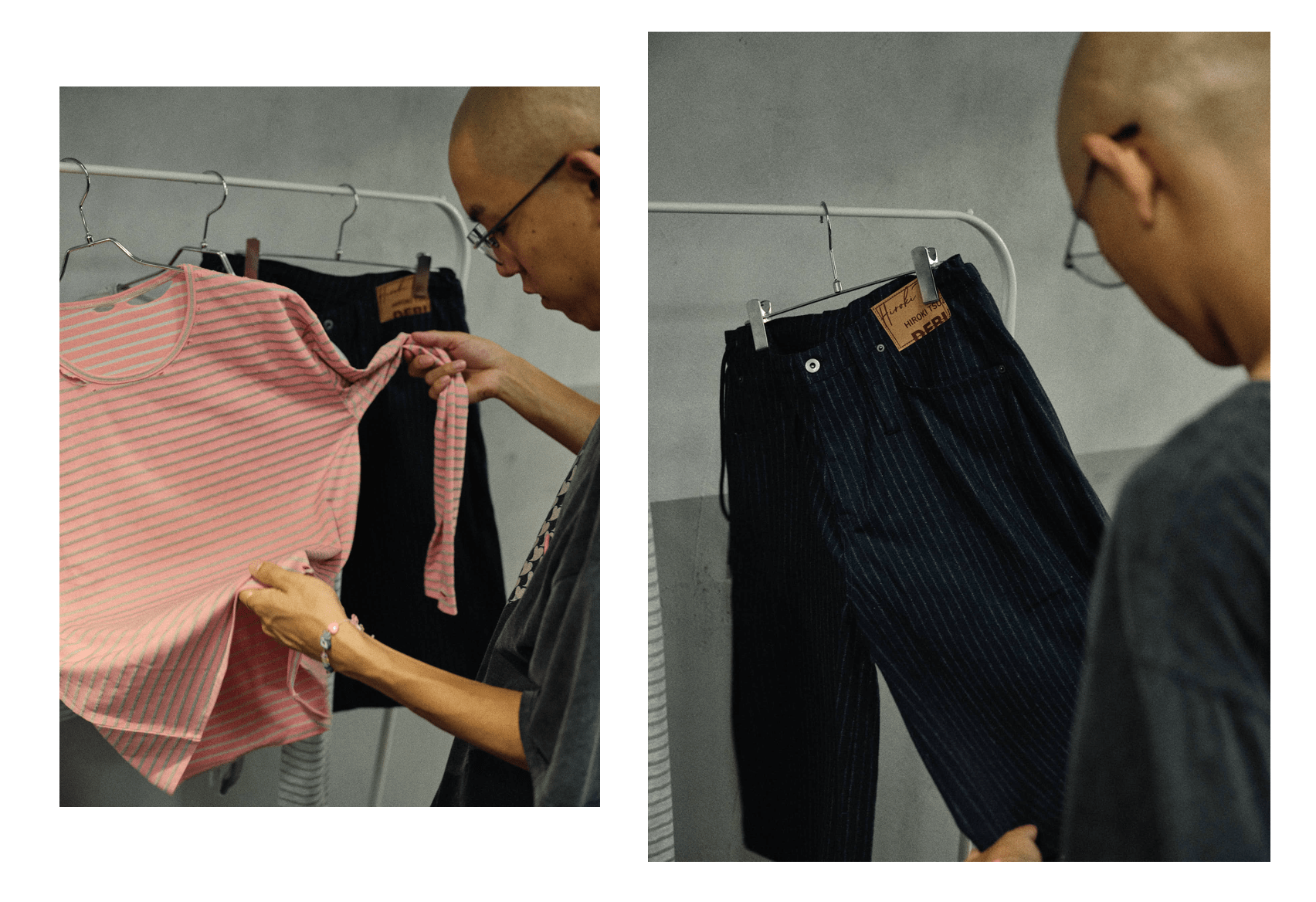

──ダウンから始まってその後はTシャツやデニムなど、細部までとてもこだわって作られている印象を受けます。どのようにアイデアをアイテムに落とし込んでいますか?

商品になったアイテムがゴールだとして、僕にとって服は「サイズ感」と「シルエット」でスタイリングがほぼ決まると考えていて。人によって体格や骨格が違うので一概には言えないけど、自分としてはそれらに直結する要素を、いかに妥協なく再現するかを大切にしています。

あとやっぱり服は着てなんぼなので。着たときの機能性の高さも両立できるように、作る過程でそれこそTEPPEIさんにアドバイスをもらったり。僕がそういう部分を意識していることを理解してくれているので、「だったらもうちょっとこうした方がいいかな」とかを聞いて、紆余曲折を経て、最終的なゴールに辿り着くみたいな感じ。作りたい服のサイズ感とシルエットとコンセプトを最初に挙げて、その100点が出るところまで詰め作業をしていくみたいな作り方です。

服はやっぱり着てなんぼ

ワンサイズの一点物に妥協はしない

──もともとアパレル関係の学校などに通って学んでいたわけではないですよね?

学校も行ってないし、好きで服を着ていただけなので、野良も野良というか、何の技術もない。パターンも引けないし、口頭の説明しかないので、僕と一緒に服を作るのはたぶんガチめんどくさい。でも僕は服をたくさん買って、たくさん着てきたのがいい経験になっていて。

やりたいことはイメージできるのと、ネットでも服を散々買ってきたので、数字は出せる。こういうパンツを作りたいから、股上何センチと股下何センチの裾丈何センチにしたくて、太さがこのくらいだからわたりと裾が何センチみたいな。基本的にすべて数字で出します。

あとは自分が持っている古着を持って行って、このパンツよりも裾を2センチだけ出したくてとか。サイズ感のサンプルを出しながら、数字ベースで細かく決めていく感じですね。

その上で最後はやっぱり着てなんぼだし、着る上での機能性も親切であるべきだと思うので、できるだけ着る人に寄り添った作りにはしていて。ただ、ワンサイズしか作らない。親切であるべきだったらサイズ展開するべきで矛盾しているけど、古着が好きなら「この服はこういうサイズ感のもので、これより大きいも小さいもありません」っていう思想のもとで作っています。

──ワンサイズの一点物と聞いて興味を惹かれて、さらに袖を通した瞬間に心を奪われて。その出会い感は、ポップアップに行くと感じる部分だと思います。都築さんは本当に服が好きで、寄り添っていることが、ブランドのコアになっている部分だと感じました。

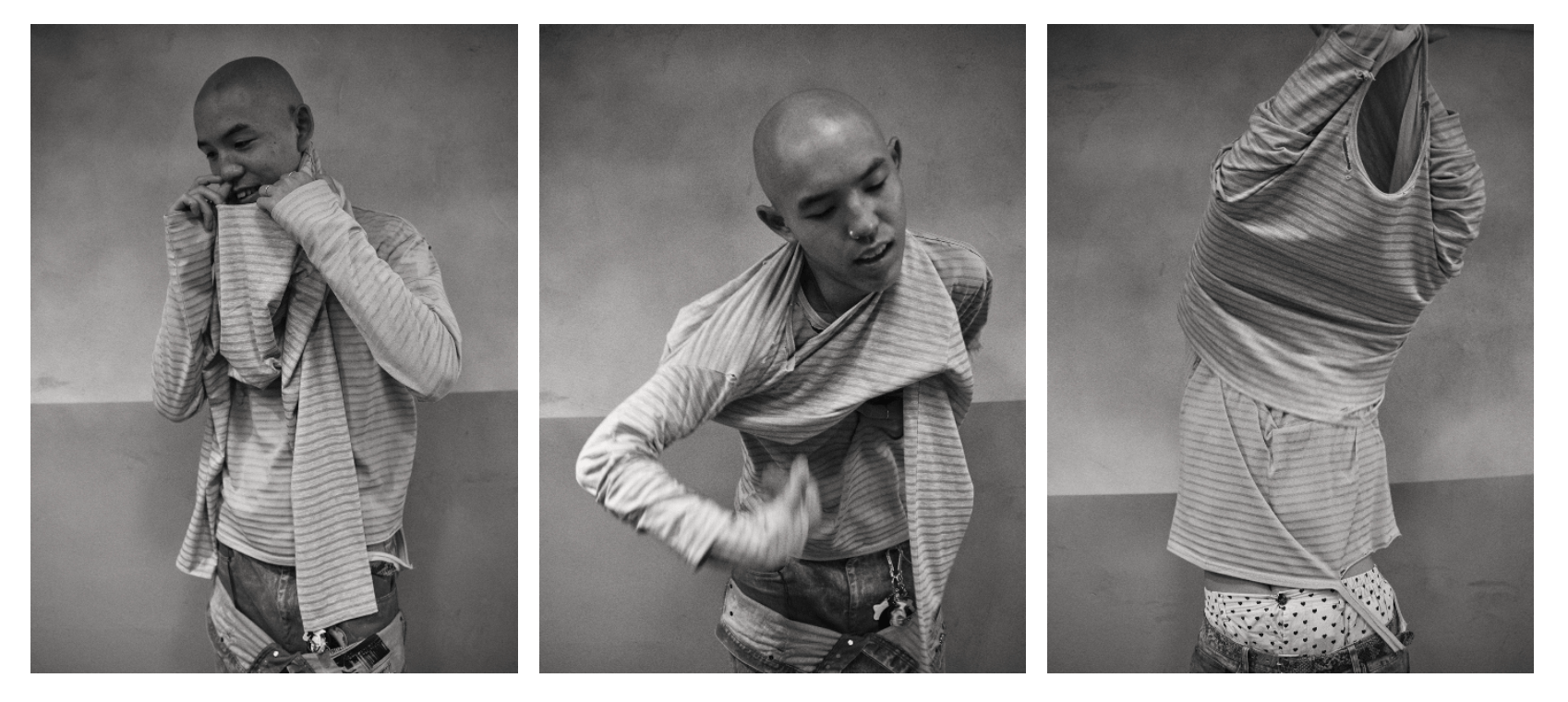

着て楽しいことや、着なきゃわかんないことってけっこうあるじゃないですか。できるだけそういう要素を出せるようにしているので、ぜひ着てほしい。ポップアップに来てくれた人とか、たまに服のことで質問してくれる人にも、とにかく着たほうがいいとは伝えますね。

服を体に当てて悩んでいる人も、着るのはタダなので絶対に着たほうがいい。買わなくてもいいので、まずは着てみなって。サイズが合わなかったら仕方ないし、世の中に服は無限にあるので、無理して買う必要もない。それでも求めていた服にドンピシャで出会ったときが気持ちいいって思う人がいて、そういう人が買ったときに喜んでもらえるものであればいいなって。

そういう意味で僕は、アパレル商売に全然向いてないですね。でも一点物との出会いだと思ってくれた人が、いい買い物をしたなって思ってくれたらありがたいなって。その分、ワンサイズの一点物に妥協はしないということに対する、説得力を持たせることは大事にしたいです。

──直近の25SSコレクションをはじめ、さまざまなアイテムがある中で、個人的に特に印象に残っているのがスカジャンでした。すべて手作業とフル加工と聞いて驚きましたし、バックプリントが家族写真というのも新鮮で。あれはゼロから作ったのでしょうか?

生地とボディをオーダーして、加工は自分で作業しました。スカジャンって地域の地図とか竜とかがよく描いてあると思うんですけど、自分ならどうしようかなって。例えば竜で作るのは自分の文脈があるっちゃあるけど、古着でよく見るものをやっても意味を持たない気がして。

じゃあ地域名が入る文字刺繍があるなら、自分の地元の名前とかでもいいのかなと。それで僕の地元のRyugasaki(龍ケ崎)と、勝手ながら家族写真を入れて。自分のバックボーンをスカジャンに落とし込めれば意味はあるかなと思ってそうしました。家族写真はデジタルでグラフィックにしてもらって刺繍に。あとフロントの胸にあるのは、龍ケ崎市の花と鳥がモチーフです。

全部で50着作りましたが、すべて手作業なので、なかなかしんどかったです。スカジャンは好きだから作りたかったけど、汚れとか加工みたいなことを工場にお願いしたときに、できないって言われたんですよ。もちろん難しいとかはあると思いますけど、服を作る工場に服のことを依頼して、「できないって何?」と思って。それでムキになって自分でやるって言っちゃったんです。そしたら思いのほか大変で、スカジャンは今年の1月1日に発売する予定で動いていたから、去年の12月は1ヵ月間ずっとスカジャンを加工し続けることになっちゃいました。

──YouTubeの動画を拝見しましたが、かなり大変そうでしたね。それでもポップアップも複数回やってきて、ブランドを作るチームとして掴めてきた部分はありますか?

どうでしょう……基本は飲み友で仲がいいって部分が大きい気もします、ハハハ! たまたま一緒にお酒を呑んでいた友達が、あるときをきっかけにブランドのマネジメントをしてくれる立場になってくれて。でもそういう恵まれた環境は、すごくありがたいなって思いますね。

やっぱりチームのみんな服が好きで、お互いへのリスペクトもある。僕が王様のブランドでもないですし、僕が出したアイデアに対して意見を出し合えるのは、同い年とか同世代でやっている良さで。それが最終的に、妥協なくいいものに仕上げられる理由かもしれないです。

──25SSコレクションが終わり、今は25AWを絶賛製作中ですか?

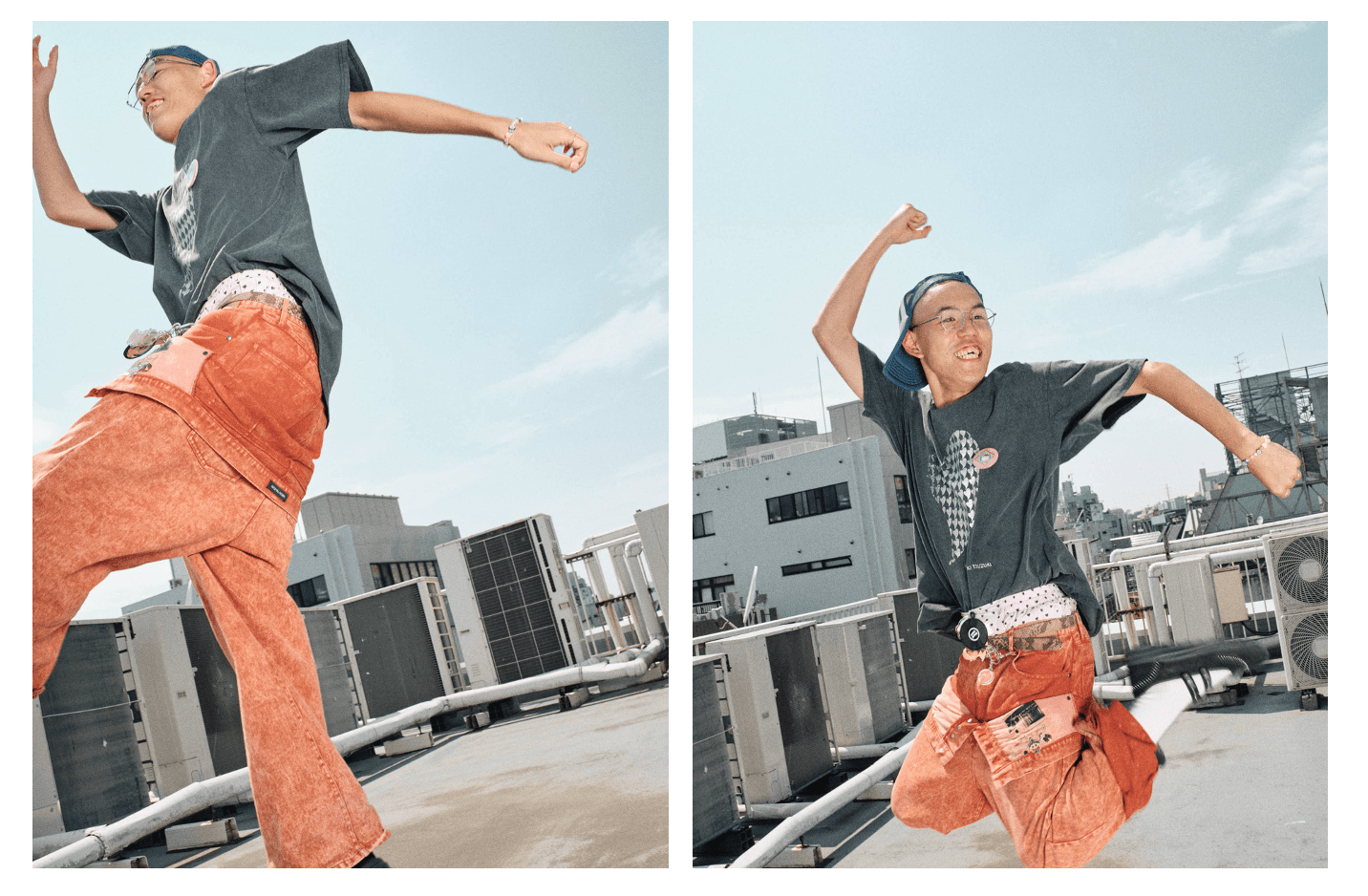

はい。ぼちぼちいい具合に完成するかなみたいな。自分で作るときってどこかに軸がないとやっぱり難しい。ただ今までは、軸をどこに置くのかをそんなに決めてこなかった。良くも悪くも、そのときに影響を受けたものを形にしてやってきたので、このあたりで一貫したテーマ性というか、自分のブランドでアウトプットする上での主軸をもう決めちゃおうと思って。

実はSSのときからそれを始めていて、テーマとして「学生」っていう文脈があります。学生っていう縦軸があって、そこから何のテーマを横軸で展開するか、みたいな。それで言うとSSのときは、知り合いが掘り出し物で見つけたアメリカの卒業アルバムとかを参考にしたりしつつ、そこに自分が持っている古着とか好きなものを一緒にする、みたいなことをしました。

そこからの流れでAWのテーマは、「学生」の中の“お下がりの文化”。学生時代に、おじいちゃん・お父さん・お兄ちゃんとかからの“お下がりの文化”ってあると思うんです。服が好きになるきっかけにも影響がありますし、そういう“お下がりの文化”をテーマにAWは作りました。

アイテムのラインナップはいろいろありますが、“お下がりの文化”というテーマの中で、こういう人が、こういうシーンで、これをもらったとかドラマを考えて。例えばAWで出すニットは、おじいちゃんからニットを譲ってもらった学生の話からアイテムを構想しました。

ただ先にモノだけ進んでいて、これにどんなドラマがあったら面白いかなみたいな、後付けのときもあります。AWはどのアイテムにも“お下がり”の要素があるので、それを見つけられたら楽しいと思いますし、ポップアップとかで僕がいるときはぜひ聞いてみてください。

Interview&Text by RASCAL(NaNo.works)

Photo by Kyohei Nagano

INFORMATION

四千頭身 都築 拓紀(つづき ひろき)

1997年3月20日生まれ、茨城県出身。

2016年に後藤拓実、石橋遼大とともにお笑いトリオ・四千頭身を結成。

現在、日本テレビ「有吉の壁」、FM FUJI「四千ミルク」、ラジオ大阪「四千頭身 都築拓紀のサクラバシ919」などにレギュラー出演中。