もし、21世紀の前半において決定的な影響力を持ったカルチャーが何かと問われたら、それはストリート・カルチャー/ヒップホップではないか?

既存の音楽やサウンド・リソースをデジタルで複製しカットし編集し構成しなおす――サウンドのスキャナー(サンプラー)やコンピューターの存在を前提としたこのユニークなDJとラップから始まった方法論は、今やグローバルな音楽の“作曲”法だ。また、バンクシーやシェパード・フェアリーなどグローバルなアート・スーパースターたちの名前を出すまでもなく、都市空間での犯罪の行為にそのオリジナリティを持ちながら、多くの飛び抜けて高価な美術作品を生み出してきたストリートアート/グラフィティ。さらにいえば、路上での奇矯な振る舞いとして蔑まれたりもしていたブレイクダンス(ブレイキン)がオリンピックの正式種目となるというニュースも記憶に新しい。

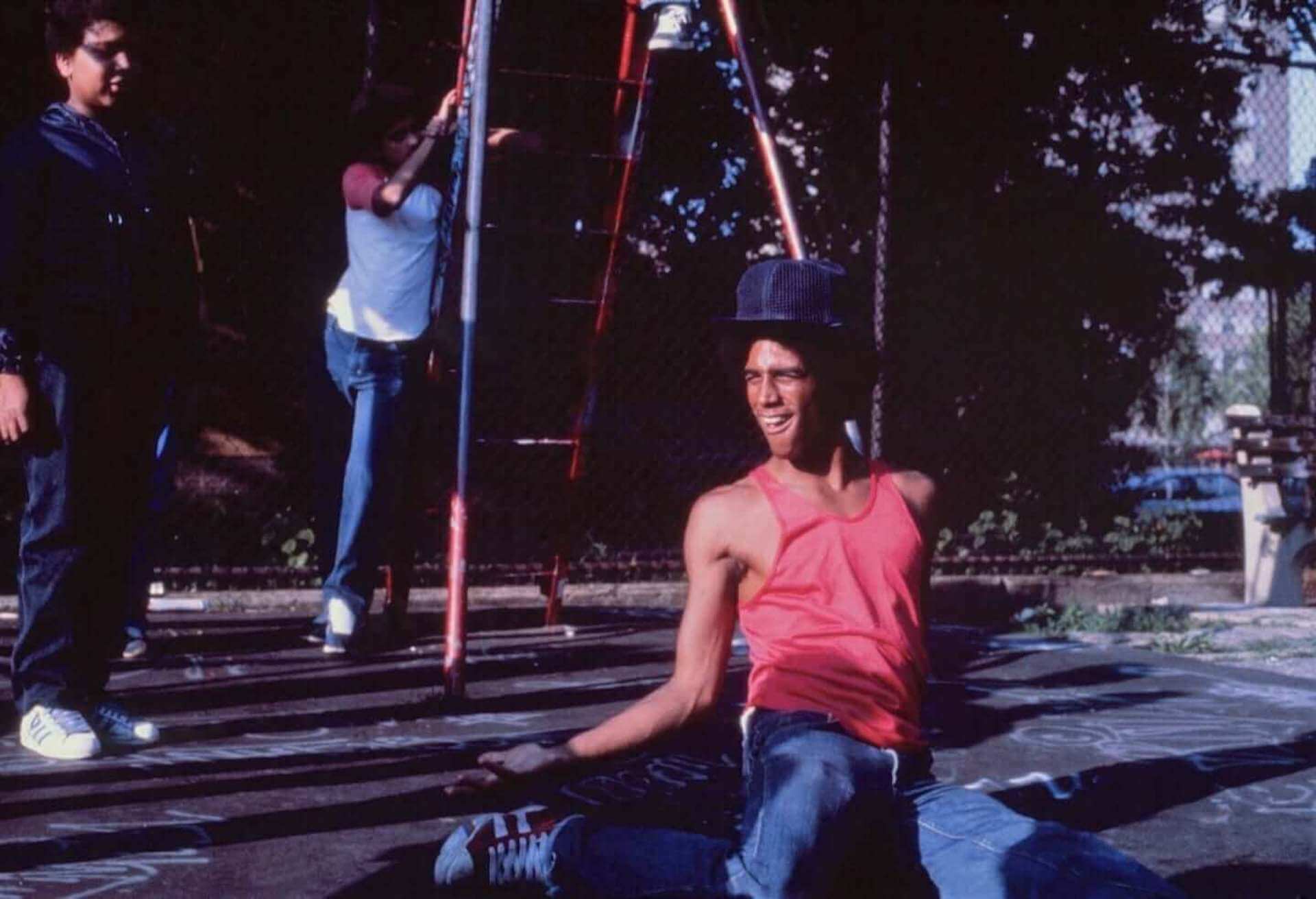

『Style Wars』は、1981年から2年余りの製作期間を費やし、ニューヨークの黎明期のストリートカルチャー/ヒップホップ、とりわけグラフィティとブレイキンのありようを鮮明に捉えた驚くべき映像の連続だ。サンダンス映画祭受賞作品でもありながら長らく幻の映画として語られるのみだったが、今回、日本で初めて劇場公開される。このことを記念して、現在のカルチャーのありようを理解する上で“マスト”だと断言できる本作プロデューサーであり、また写真家としてグラフィティのみならず、グラフィティと“共生”していた当時のニューヨークのストリートの風景を撮影してきたヘンリー・シャルファント氏に話を聞いた。

INTERVIEW:Henry Chalfant

彫刻家ヘンリー・シャルファントを魅了したグラフィティの3-D要素

━━あなたがグラフィティというものを初めて見た時のことを覚えていたら教えてください

最初にタグを見たんだ。当時まだ自分は住んでいなかったんだが、ニューヨークに友人を訪ねて行った時、すでに地下鉄にタギングがしてあった。JUNIOR161、CAY、もちろんTAKI183のタグも存在していた。その後、私は1973年にニューヨークに移り住むわけだが、その頃にはライン(縁取り)なしのピースがあったし、それ以上のものもあった。当時グラフィティは急激に発達している過程にあったと思う。

━━なぜ当時彫刻家だったあなたがグラフィティの写真を撮影するようになったのでしょうか? あなたの彫刻への考え方や、作品とグラフィティの写真を撮影するようになったこと、この2つに何か共通していたことはありますか?

まず、すべての形式の視覚芸術/美術の通念として共通していることはあるだろうと思う。絵画なら色彩があり、彫刻ならまず形象ということになるが、グラフィティはアートピースを立体的に魅せる3-Dな要素へと進化していったので、私はグラフィティを彫刻的だと考えていた。彫刻をやっていた当時の私にとって、そうした進化を見せてくれるグラフィティは喜びを与えてくれるものだった。グラフィティにおいては、文字を書いていく/描いていく際に、当初は平面的だったところから厚みが加えられ、立体的とも言える形を持つまでに至った。この特徴はグラフィティ・レターに実にしばしば現れていた。すでに1975年ぐらいから、思うに1980年代を通じてこの”3-D”という概念は重要だったわけだ。

写真を撮影し始めたのは、グラフィティに単純に魅かれていたからだ。グラフィティの撮影を始めてから5、6年経っても彫刻を続けていて、1980年ごろから『Style Wars』に関わる色々な出来事が起こり始めてからも、2年ほど彫刻はやめずにいた。1981年には(監督の)トニー・シルバーと『Style Wars』に取り掛かり始めた。

グラフィティの撮影=アートとアクティヴィズムの混交

━━1970年代にはヨーゼフ・ボイス(※1)のようにアートの形式を変えることを厭わず社会や政治に関わり、そうしたテーマに取り組んだコンテンポラリーアーティストが現れました。そうした動向とあなたがグラフィティの写真を撮影し始めたことは関係があるでしょうか?

もちろんだ。そうした種類の彫刻を私は手掛けていたのだから。その両者で相克があったわけではなかったが、私はずっとアートとアクティヴィズムの間の選択をしてきた。そしてグラフィティについて撮影するというのは、そのふたつの活動の完全な混交だったし、今でもそうだと考えている。カルチャーを通して社会に取り組んでいたが、グラフィティの写真を撮るということは当時そうした取り組みにおいて、大変興味深く、新しさもあるアングルだった。

━━彫刻家のあなたがグラフィティと遭遇しその写真を撮影し始めた1960年代終わりから1970年代を通じて――あなたの写真も後にその一部になっていくわけですが、写真自体がアートとして多様な拡がりと非常な発達を遂げたディケイドだったと思います。エド・ルシェからラリー・クラークまで様々なアプローチでストリートにおいて写真を撮影した人々が思い起こされます。実際にあなたがどのように写真を撮影したのか、その話を聞かせてもらえますか?

一番最初に(マンハッタンから)ブロンクスの高架駅に出かけて行くことから始めた。外で撮影する方がより良い露出が得られると思っていたからだ。私が持っていたのは50mmのレンズだったのでいっぺんに列車全体を捉える方法はなかった。また魚眼レンズを使うのは何か損なうようで嫌だった。そこで(列車を)部分部分で撮影していくテクニックを自分自身で開発した。ダウンタウンからアップタウンへ向かうそれぞれの車両を4、5回のシングル・ショットで撮影するという手法だ。ロケーション自体もとてもよかった。マンハッタンでは地下鉄の線路が北と南へ走っているから。つまり朝にはちゃんと太陽があって、午後にはもう一方の角度から撮影できた。だから日中は何か撮影するものがないかとずっと探していたんだ。いつも朝の7時に出かけたが、サマータイムでは春からラッシュアワーの始まる時間で、そこから2〜3時間撮影をした。ラッシュアワーが終わると、走る地下鉄の数が少なくなってそれほど良い収穫を得られなくなってしまう。こうして撮影した写真を持って帰って自分のスタジオで継ぎ合わせる。これが私の基本的なやり方だった。

※1:1960〜70年代のドイツを代表する彫刻家であり、社会活動家。意欲的に社会に参与し、彫刻で社会性を表す「社会彫刻」を産んだアーティスト。

MARE、SHY、DAZE…グラフィティ・ライターたちとの邂逅

━━そして、次にあなたは撮影していたグラフィティの謎めいた書き手たちと実際に会うことになりますね?

ある日、駅のプラットフォームの向こう端で写真を撮っている少年と出会った。彼はこちらにやって来て私が何をしているのかを聞くので、誰かに会うことを想定し持ち歩くようにしていた自分で撮影した写真を彼に見せてみた。そうしたら、彼はこれらの写真の中の(グラフィティを書いた)人物たちを知っていると。そして、私は149丁目―グランドコンコース駅の通称“ライターズ・ベンチ”(※2)に彼らに会いに行った。午後の3時、学校帰りの彼らはいつもそこにいた。私は初期の“ライターズ・ベンチ”で、CRASH、KEL、MARE、そしてDAZEたちに出会ったんだが、今でもその瞬間が強く印象に残っている。彼らは撮影した写真に写っていたグラフィティを書いた/描いた当時もっとも活動的なライターたちで、ものすごくワクワクしたのを覚えている。それからMITCHとMAD、CAZ、MIN、SHY……。挙げればキリがないが、本当に素晴らしかった。彼ら(のグラフィティ)はみんな私の写真の中にいたから私には重要だと分かっていた。だから次のステップは彼らを私のスタジオに招くことだった。最終的にはみんなが足を運ぶようになったんだが。

継ぎ合わせた写真を私はフォト・アルバムに入れていたんだが、本当に多くの地下鉄がアルバムに収まっていた。(アルバムを開くと)大判2頁にそれぞれ6両か8両の車体の写真があって、私がグラフィティ・ライターたちに会うようになった時期には、すでにきちんと整理した2冊のアルバムがあった。それが彼らの作品のとても良い見せ方になっていたんだろう。彼らは私が写真を撮影していたことについて感謝の気持ちを表してくれた。彼らをアーティストとして重要な存在だと認めていたという証明でもあったし、逆に彼らの作品が失われないように蒐集していた私は、尊敬を持って接するべきアーティストとして彼らに知られていった。

※2:当時ライターたちが集っていたプラットフォームのベンチ。

『Graffiti Rock』から始まった『Style Wars』

━━『Style Wars』の製作は、一体どのように始まったのでしょうか?

そうやってグラフィティ・ライターたちと会うようになったのは1978〜79年ごろ。その後ヒップホップが始まって、ラップのレコードがリリースされるようになった。

━━なるほど、あなたがグラフィティ・ライターたちに会うようになった頃はまだヒップホップという言葉もなく、それがたった2年ぐらいのうちにそれまでもずっとストリートに存在していたグラフィティやブレイキンなど、すべてが“ヒップホップ”として興起してきたわけですね。

ああ、そういうことになる。当時映画『ワイルド・スタイル』の制作準備を進めていたチャーリー・エイハンと私は、それぞれに見出したものについて話し合っていた。まだダウンタウンに住むアート・シーンに属しているような中産階級の人間でブレイキンを見たことのある人間はおらず、1981年ごろに私とマーサ・クーパーがRock Steady Crew(※3)たちと出会うまで待たなければならなかった。そうして私が彼らと知り合いになって一緒にイベント『Graffiti Rock』を始動し、リハーサルをしていると、トニー・シルバーが「イベントについての映像を作ろう」と提案してきたんだ。特筆すべきことだと思うが、当時のマーサ・クーパーの夫が『Graffiti Rock』の最初のリハーサルの様子を白黒16mmフィルムで撮影していて、実はトニー・シルバーはそれを見ており、それが彼にとってのブレイキンの最初の導入となったわけだ。

トニーは私のグラフィティについての写真についてはあまり知らず、最初はブレイクダンサーたちについての映像を作ろうとしていたんだ。当初はダンサー同士や異なったクルー間のバトルや、彼らがベストになろうとする努力や苦闘、それに彼らの家族のなかでの様子などを捉えるというアイデアだった。結局、ブレイクダンサーたちについてではなく、私がグラフィティ・ライターたちと親しくしていたことをきっかけにライターたちにフォーカスするようになった。ブレイクダンサーたちを取り上げずに終わった理由のひとつとして、Rock Steady Crewが急激に爆発し名声を手に入れたということもある。彼らにはマネージャーがついて、ツアーも始まっていたし、そのことが私たちの映画の辿る方向を変えたということはあるだろう。ともかく、初めにやったのはアッパー・マンハッタンの204丁目でのRock Steady Crew(の登場部分)の撮影だった。公園にみんなで集まってその後Dynamic Rockersとのバトルも収録した。それが『Style Wars』の最初の作業だった。

『Graffiti Rock』といえば、このイベントは(それまでストリートでのダンスのみだった)Rock Steady Crewにとって最初のイベントなんだが、強烈に脳裡に浮かぶハプニングもあった。当時私たちは出来るところまでのリハーサルをしていたんだが、リハーサルはあっけなく終わりを迎えた。というのも、アッパーウェストサイドのボール・バスターズという敵対するギャングが侵入してきたからだ。彼らは自分たちの探している人物がRock Steady Crewと関係があることを知り、その“彼”を叩きのめすためにやって来たようで、その“彼”が現れるのを私たちとともに待っていたのさ。“彼”が姿を現すと、一斉にひどい騒動が始まった。争いは私たちがリハーサルしていた建物の中で始まったが、幸運なことに外のストリートに移り、そのまま彼らは消えていったよ。

※3:ブレイク・ダンスのパイオニア的クルー。

『Style Wars』のグラフィティ・ライターたちから学ぶ発想力

━━『Style Wars』は或る種のSFのような非現実的な場面が連続するドキュメンタリーですが、なかでも後に映画『スパイダーマン:スパイダーバース』でも引用された、少年たちが地下道に入っていくところは夢のように美しいです。

地下鉄の線路に関わることはなんでも市当局から許可を取らなくてはならなかった。例えば、撮影するには許可を取らなくてはいけない。実はトニーが(映画に登場する当時のニューヨークの)コッチ市長とコネがあり、彼は手を回してグラフィティについてのドキュメンタリーを撮影したいと思っているとコッチ市長に話をしたんだ。コッチ市長はショウマンで、(ニューヨークという)大都市を司る重要な市長ということもあり、人々を楽しませることもお手のもので、ユーモアのセンスもあり大胆だった。だからSHYに隠れて「グラフィティなんかに触りたくもない、街中のみんなが憎んでいるのだから」と陰で言ってもよかったんだが言いながらも「我々がグラフィティを征伐することを証明する」という名目で、撮影を“バトル”の栄誉としてその挑戦を受けてくれたんだ。こうしてコッチ市長を通して私たちはニューヨーク市都市交通局と連絡が取れて、製作の“GO”サインが出たわけだ。(映画にも出演している)ニューヨーク市交通警察のバーニー・ジェンキンス捜査官は「こんなことはやりたくないし、とても悪いアイデアだと思う」と憎まれ口を叩きながら 、「言われたことはやる」だのとぼやいていたよ。こうして私たちは彼らと行動し始めたが、彼らは一つ“この撮影が続いている間は非合法なことは一切やらないこと”と提示してきた。言い換えると“ニューヨーク市交通警察の人間と一緒でなければ操車場に立ち入らない”、“地下鉄に描かない“ということだった。

撮影前夜にニューヨーク市交通警察官たちとまずロケーション・ハンティングをして、映像内にも収められている地下階段の場所をハントしたわけだが、そのときに面白いことが起きたんだ。ふたりのグラフィティ・ライター―確かMINとQUIKだったと思うが、と一緒にクィーンズ・ブルヴァードのど真ん中に着くと、地下階段へのパネル扉が南京錠でロックされていた。ニューヨーク市交通警察官たちは「申し訳ないけど、中に入れない。私たちは鍵を持っていないんだ」と肩をすくめながら話していたんだけど、一緒にいたMINが服のポケットから「ほら」とその南京錠の鍵を出して手渡したんだ(笑)。つまりMINが鍵を持っていたというわけ。そのときのニューヨーク市交通警察官たちの表情ったらなかったよ(笑)。

当時映画を観た人たちは驚いていた。秘密裡に撮影しているように見えたからだろう。でもできなかった。撮影しようとなると、最低でも6人以上は必要になるし、それぞれが照明や撮影機材を運んでいるわけだから。そうしようと挑戦もしたんだが、無理だった。至るところに警官がいたし、何をするにも許可が必要だった。バレてしまえば作品そのものを終わらせてしまう危険性もあった

━━1970年代終わりや1980年代、それとコンテンポラリーな2020年代のニューヨークとアメリカ、そして世界は大きく変わったと思います。今、日本でこの映画を観る方に何か仰りたいことはありますか?

『Style Wars』が作られたあの時代について誰もが知っていることだが、爆弾が落ちたようにニューヨークは荒廃していた。街も建物も焼け落ちたようだった。人々はまだそうした処に住んでいたが、荒れ果てていて人々は貧困に喘いでいて、学校制度は非道いものだった。グラフィティ・ライターの子供たちの英雄的な側面というのは、そのような環境下にもかかわらず、彼らがいかにああした豊かな形式を持ったアートを創造をしたかではないか。それは巨大な予算などまったくなしに達成された。金もなくペンキは盗まれたもので、彼らは何もないところから描き出していた。彼らがアート・フォームを持ち込むことにより、あの空間を巨大な遊園地として取り戻したわけだ。そこに学ぶべきことがあるとしたら、自分たちの持っているものを使って何かそれまでに存在しなかったものを創りだすということ――それが創造するということの真の益なのかも知れないということを考える。服やスニーカーを買ったりすることで得られる満足もあるだろうが、何かを創造することはそれ以上の何かではないか。今でもダンスやダンサーたち、アート、詩とラップ、それらは存在していて、誰の指先でも触れることができる。あとはそれを使うだけなのだ。

━━1984年にヘンリーさんが出版した”Subway Art”を見て以来、私はヘンリーさんの仕事に影響を受けてきました。今日は本当にありがとうございました。

Text:荏開津 広

通訳:ハシム・バルーチャ

Style Wars 予告編

INFORMATION

Style Wars

3月26日(金)渋谷ホワイトシネクイント、新宿武蔵野館ほか全国順次ロードショー

監督:トニー・シルバー

プロデューサー:トニー・シルバー、ヘンリー・シャルファント

キャスト:Skeme、Min、Seen、Dondi、Zephyr ほかグラフィティライター、Rock Steady Crew、Dynamic Rockers

1983年/アメリカ/70分

配給・宣伝/シンカ

© MCMLXXXIII Public Art Films, Inc. All Rights Reserved