結局、この10年でTempalayに重力は通用しなかった。他のどのバンドとも似つかぬ独特な軌道で、2024年の10月3日に日本武道館へと到達した彼ら。それは記念すべき祝福の日でありながら、飽くなき探究心に駆り立てられたメンバーの無邪気さが爆発した瞬間の連続でもあった。

「まもなく当宇宙船は離陸します」というアナウンスと共に、ライブの注意事項が場内に流れる。こういう遊び心は、Tempalayというバンドのポップな魅力を語るのには外せない。<惑星X>のHPでカウントされていた日数が0になり、各々が溢れんばかりの感慨を抱えながら集まった武道館。眼下のアリーナにはカラフルなグッズの数々を纏った“乗組員”の姿が見える。そう、我々は武道館に乗って<惑星X>を探索するのだ。

微かになっていたジェット音が唸りをあげ、ステージ両端のスクリーンに映る地平が遠くなる。ウーファーの振動が武道館の隅々にまで伝わる。とてつもない音響だ。そこから乗務員がコンセプトを説明するパートに突入。映像がサイケデリックに入り乱れ、長年活動を共にするPERIMETRONが早速コンセプトに沿った世界観へと引き込む。

そして壮大なスクリーン演出が続きメンバーが登場、待ちに待ったオーディエンスの大歓声を切り裂くように“のめりこめ、震えろ。”から派手にショーがスタートした。AAAMYYYのシンセサイザーは空間をスペーシーに引き伸ばし、藤本夏樹のドラムがライブバンドとしての重厚感をそこに加える。そして小原綾斗の、フロントマンとしての強烈な引力。彼らのワンマンライブ史上、最も大きなステージであるはずの日本武道館が、Tempalayが10年で培ってきたバンドとしての地力と早速呼応していた。

続く“人造インゲン”をシンプルなライティングで披露したかと思えば、“続・Austin Town”からはレーザーも登場しますますスペクタクルな空間に。サポートで参加したベースの榎元駿(ODD Foot Works)とパーカッションの松井泉が肉感的なダンスフロアを作り上げる。“とん”では小原が「惑星Xへようこそ!」と紹介し、サポートギター/シンセのOCHAN(NIKO NIKO TAN TAN)とブルージーに絡み合う。ウォームアップをすっ飛ばして、序盤からフルスロットルのセッションを堪能させる6人。オリエンタルな“ああ迷路”からインストナンバー“未知との遭遇”、そしてシームレスに“my name is GREENMAN”へと繋げ、余すところなくバンドとしての色を出し切る姿に、観客も抜群のリアクションで応える。

MCでは小原が感謝の挨拶を述べると共に、事前に公式SNSでも告知されていたAAAMYYYの第二子妊娠を改めて報告。「昨日生まれるかと思った」というAAAMYYYの言葉にはどよめきも。そして急遽参加することになったサポートのermhoiと和久井沙良が歓声に迎えられて登場。AAAMYYYが一旦退場して「どうぞよろしく!」とスタートしたのは“Booorn!!”、第一子の誕生に合わせて制作されたフレッシュな一曲だ。赤ちゃんの声がエフェクトに入り、スクリーンには胎児のエコーが映るなど、Tempalayなりの祝福なのだろうか。《全身全霊の泣きように泣きそうにね/知らずに育つよ こんな小さな心臓が鳴る》というリリックが一層深い意味を帯びて聞こえる。

ミドルテンポのビートからギターソロをきっかけにバーストする“Festival”、<惑星X>のコンセプトに適った荒涼とした地平がVJに映し出される“カンガルーも考えている”、そして“大東京万博”とバンドを黎明期から支える楽曲が次々に披露される。そのどれもが武道館にピッタリとハマり──むしろ、どんなキャパシティでも彼らの想定するスケールよりは小さいのかもしれない──、ネオ・サイケデリックバンドとしてのTempalayが10年で作り出してきた楽曲の新たな側面に気付かされる。

スナックのカラオケのように歌詞テロップが映し出され、往年のラテン歌謡のような風格さえ漂う“今世紀最大の夢”が終わると一本のレーザー光線が会場を貫く。それが途切れて始まったのは“脱衣麻雀”。「まさか」なのか「あえて」なのか「だからこそ」、ファンもどよめいた「あの」VJは来場者全員の脳裏にこびりついたであろう。この猥雑さも、Tempalayのエッセンスの一つなのだ。

PERIMETRONのクリエイティブが絶好調だ。“どうしよう”ではスクリーンに映るメンバーがリアルタイムでコミック風に変換され、“GHOST WORLD”では一際サイケデリックな演奏にジブジブと没入できるように演出。直後のMCでサポートメンバーが紹介されると共に、Tempalayのメンバーの家族が武道館へ来ている旨が伝えられると会場からは暖かな拍手が送られる。急遽の参加となったermhoiと和久井沙良も含め、彼らが築いてきた関係値は独特ながら唯一無二のものだ。

AAAMYYYが再びステージに登場し、撮影もOKとなった後半戦。早速AAAMYYYの麗らかなボーカルから幕を開ける“預言者”からアトモスフェリックに始まり、代表曲の一つでもある“革命前夜”を発射。メロウな時間を予感させたのも束の間、ここからさらにボルテージをあげてアッパーチューンを投げ続けていく。“新世代”のハウスを意識したリズムセクションでは武道館が一気にダンスフロアへと華やぐ、この宇宙船はどれだけの顔を持っているのだろうか?

小原綾斗は、その直後のMCで「やめなくてよかった」と切に語った。その重みは各々の胸に刻まれただろう。彼らの足跡を振り返るとして、確かにその道が平坦でなかったことは確かだが、むしろ彼らは新時代のジャパニーズ・ロックバンドとしてのパイオニアを積極的に果たしてきたと言えるのではないか。彼らの軌道が未来への糧になるのならば、この武道館のステージはより大きなものになる。その予感を引っ張り上げるように披露された“愛憎しい”はこの日のハイライトであり、小原の「ありがとう!」というシャウトは屋根の外まで飛び出しそうなほど響いていた。

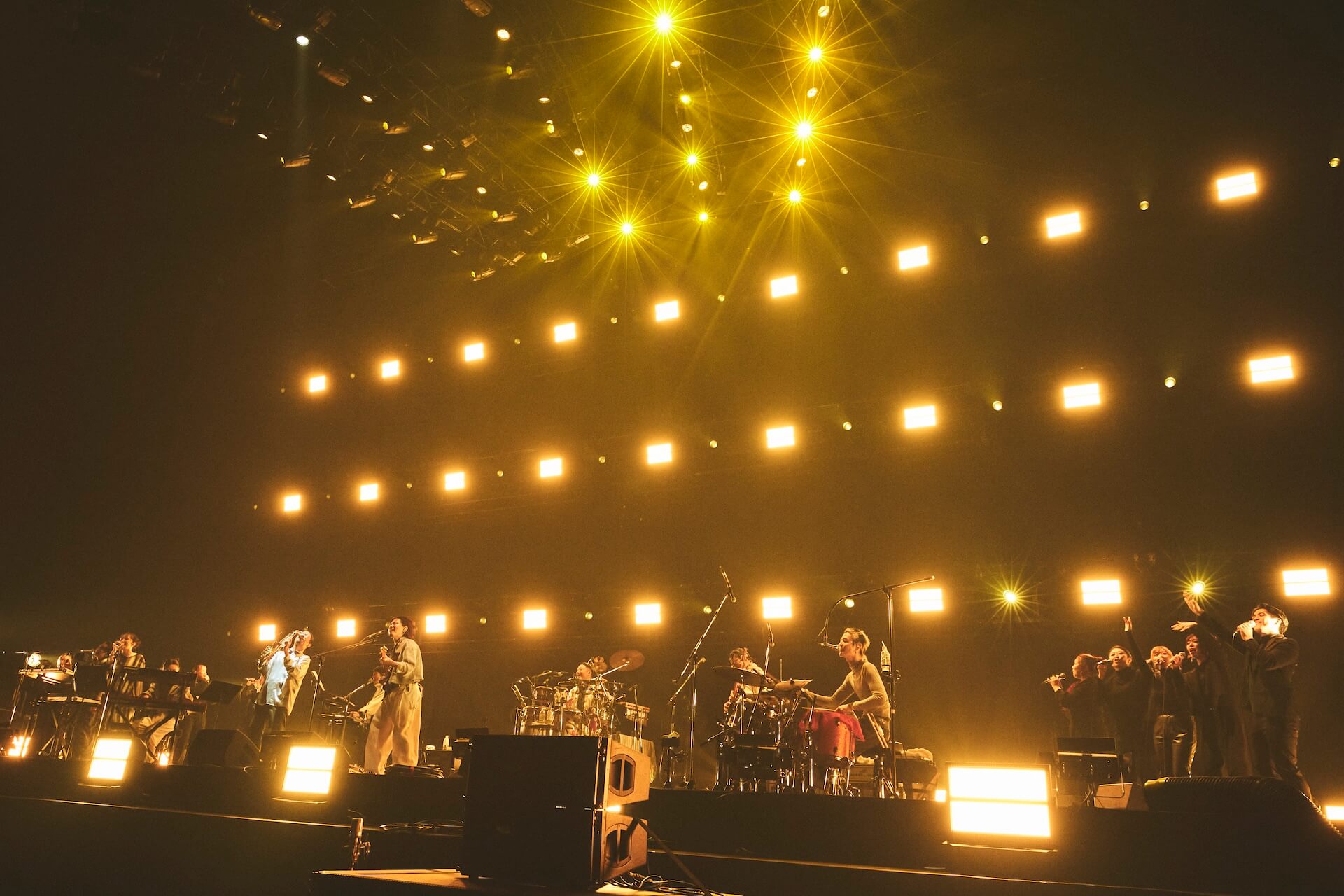

最新アルバム『((ika))』のナンバーを立て続けに披露し、本編ラストはメランコリックな“そなちね”で終了……いや、もちろんまだ終わりたくない。アンコールの拍手に迎えられて暗い照明のままメンバーがゾロゾロと登場し、ステージの両端へとふいにライトが当たる。そこにいたのはコーラス隊、束の間の美声に歓声が上がった。サックス・小西遼の伸びやかなトーンも相まって、ゴスペル調の“続・New York City”が醸す祝祭的なムードは、今日という日にピッタリだ。

この日を締めくくる“LAST DANCE”は<惑星X>を作り上げてきたスタッフたちのエンドロール。そして最後に映し出された「TEMPALAY」の文字がフッと消えると客電が一気に付き、開演前と同じ地平が両端のスクリーンに広がっていた。万雷の拍手が瞬間鳴り響き、かくして約2時間の星間旅行は幕は閉じた。2024年10月3日(木)、忘れることはないだろう。

Text:Qetic

Photo:鳥居洋介