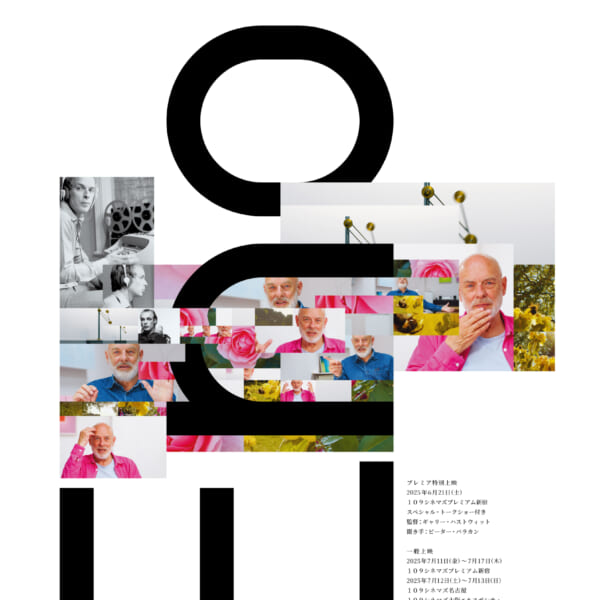

50年以上のキャリアで、アンビエント文化の勃興からデヴィッド・ボウイやU2のプロデュースまで、先鋭的でありながら「最重要アーティスト」として世界中からリスペクトを集めているブライアン・イーノ(Brian Eno)。2022年開催の<BRIAN ENO AMBIENT KYOTO>をはじめ、メディア・アーティストとして本邦でも周知されている彼のドキュメンタリー映画『Eno』が7月11日(金)より東京・109シネマズプレミアム新宿ほかで限定上映される。

本作は長時間のインタビュー映像と500時間を超える貴重なアーカイブから構成され、アーティストのブレンダン・ドーズと共同開発した自動生成システム「Brain One」によって観るたびに内容が変化するという。そのパターンはおよそ10×19乗で約54京通り(!)、イーノらしい趣向を凝らした異例の映像作品だ。

今回は『Eno』をいち早く体験した3人による鼎談をお届け。まずはHYSTERIC GLAMOURのデザイナーである北村信彦。そしてHomie Homicideのギタリストを務めると共に、音楽から映画までカルチャー全般への造詣が深いMiloこと小山田米呂。さらにはラジオパーソナリティーから音楽/映画ライターまで幅広く活躍する奥浜レイラをファシリテーターとして迎えた。

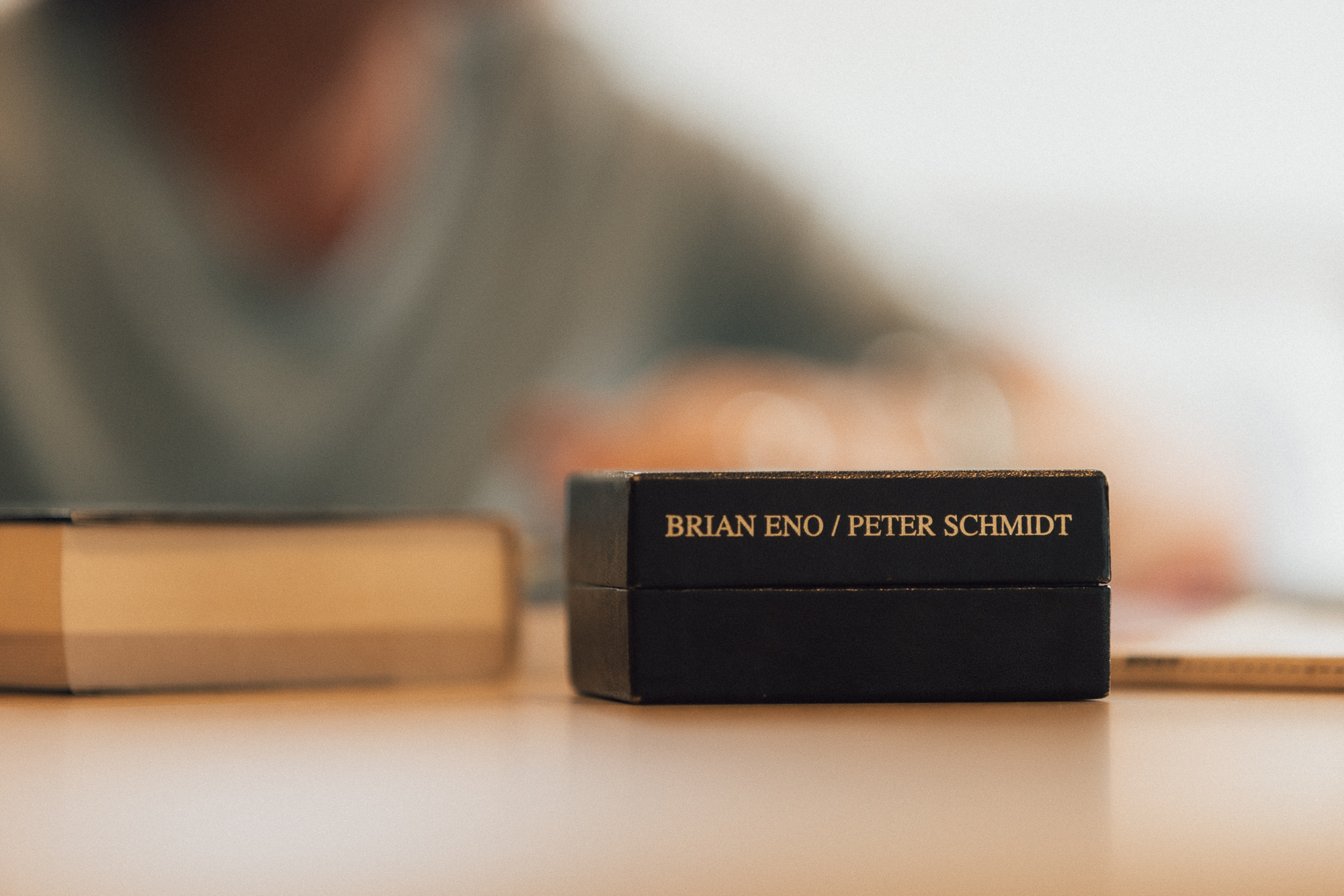

同じ上映会に参加した3人に、それぞれのイーノとの出会いから『Eno』から受け取ったメッセージ、そしてクリエイティブに与えた影響まで語ってもらった。さらに中盤では、イーノがアーティストのピーター・シュミットと共に開発した創造性を促進する独自ツール『Oblique Strategies』を実際に使用。100枚以上のカードに記載されている言葉を起点に、インスパイアリングなトークを展開してもらった。

INTERVIEW

小山田米呂×北村信彦×奥浜レイラ

グラム・ロックからアンビエント、そしてボウイ――

ブライアン・イーノとの出会い

北村信彦(以下、北村) 僕が最初にブライアン・イーノを意識したのは、中学生の頃に聞いた『Another Green World』でした。当時はロキシー・ミュージックの元メンバーっていう情報も無く、『ミュージック・ライフ』の誌面でいきなり出会ったんですよ。当時はクイーンとかキッスとかが騒がれはじめて、パンクも出現していた。そんな時代に『ミュージック・ライフ』に「イーノ・イズ・ゴッド」とか書かれてて……「誰?」みたいな(笑)。

奥浜レイラ(以下、奥浜) おそらく、「イーノ」と「エノ」っていう表記が混在していた時期ですよね。

北村 そうそう、まだ「COMME des GARCONS HOMME」の「HOMME」を「ホム」って読んじゃうような時代なんで。その後に『Another Green World』を買って聞いたら、もう一曲目から「何これ!?」みたいな。ライナーノーツには「この音楽は21世紀になってようやく理解されるだろう」って書いてあったり。それで最近、改めて彼のレコードをかけて、もう本当に感動しました。僕の葬式はフリップ&イーノとスペースメン3のアルバムを延々とかけて欲しい、そのくらい大好きです。

奥浜 なるほど。小山田さんが最初にイーノの作品と触れたのはいつですか?

小山田米呂(以下、小山田) きっかけは父と母ですね。二人ともイーノが好きなんです。ただ家の中でかかっていた記憶はないですね、何せ作品が抽象的なので。

北村 お父さんっておいくつ?

小山田 1969年生まれなので、今年で56歳ですね。

北村 僕より年下なんだ。多分、イーノのアンビエント作品が全盛だった時を見てたんだろうね。

小山田 まさにそうです。家にレコードがチラホラ置いてあって、アンビエント作品とかクラスターとのコラボを聞いたりしました。僕がハマったのはデヴィッド・ボウイですね。イーノ単体というより、他のアーティストとコラボしている作品の方が印象に残っています。

奥浜 私もイーノがプロデュースしたデヴィッド・ボウイのベルリン三部作(『Low』『Heroes』『Lodger』)から入門しました。もちろんソロ活動も好きなんですけど、それ以上に「このアルバムって誰がプロデュースしているんだろう?」って気になって調べると絶対にクレジットされている人っていう印象が強いです。トーキング・ヘッズもそうだし、ディーヴォにも関わっていると知った時はビックリしました。

北村 デヴィッド・ボウイは僕らの世代でも性別問わずに聞かれていた、ほぼ唯一のグラム・ロックでしたね。そういう意味では、今回見た映像のなかでイーノがカムデンをふらついていた映像。ロキシー・ミュージックの構想に加わる前後の、まさにグラム・ロック前夜な貴重な姿を見れたのは本当に嬉しかったです。

感性さえあれば音楽はできる――

3人が目撃した『Eno』の象徴的なシーンとは

奥浜 私たちは同じ上映会で『Eno』を見ているので、3人の見た映像自体は共通しているんですよね。いかがでしたか?

小山田 シンプルに面白かったです。予備情報を入れずに行ったんですけど、どこからどこがジェネラティヴな表現で、上映会ごとにどこまで変化するのかもわからない。そしてもう一回見ようとしても、それは全然違う内容かもしれない。

北村 例えばディレクターズカット版の再上映みたいに、なんとなく内容を変更したものを流すのではなく、500時間以上の素材をカットアップしたものを流すという。だから僕らが見てないパーツも大量にあるんですよね。できればクラスターとかハルモニアと一緒にやってる映像とか、そういうのも見てみたかった(笑)。

奥浜 日本は一週間限定の上映になるんですけど、一日ごとに二回同じ内容のものが流れることになってるらしいです。それを七日間行うので、東京以外の都市での上映も含め、最低でも7パターンは上映されることになるのかと。

北村 今回の上映パターンで励みになったのは、ボウイが彼について話すシーンですね。「彼は演奏しないんだ。だけど、スタジオにいないとダメなんだ」とイーノのことを表現していて感動しました。あとはU2のスタジオで妙なループを作っていて、それに合わせてドラマーが即興的に叩くことで曲が作られていくっていう光景とか。「感性さえあれば音楽はできる」って語っていたのには勇気づけられました。

奥浜 自分が作った作品をYouTubeから引っ張ってきて解説するんですよね。

小山田 そうでしたね。それで広告が入ってきて戸惑うんですよ。「ブライアン・イーノってYouTube Premiumに入ってないんだ!」っていう、あのシーンはめちゃくちゃ面白かった(笑)。あとは途中でローリー・アンダーソンが一瞬出てきて、喋るのかと思ったらそのまま別のシーンに移っていっちゃったり。ある程度は流れがあるものの、ランダムに色んなアーティストがカメオ出演してるのも面白かったですね。

北村 思えば、彼の作る音はマニアに向けられているんだけど、同時に大衆にも多くのフォロワーがいるわけで。『Eno』も通常の映画にはないシステムで、全部見たいファンの人は戸惑いますよね。アンディ・ウォーホルがキスのシーンしか流れない一時間の映画を作って、観客がイライラして、それをウォーホルが後ろの方でニヤニヤ眺めてるみたいな。イーノの『Thursday Afternoon』のビデオもそういう抽象的な内容で、恐らく最初から最後まで記憶している人はいないと思う。

奥浜 一種の実験ですよね。映画作品という点では、商業として映画館でかけるとなると、ファイナルカットの権利を誰が持つかっていう問題が発生するんですよ。基本的にはプロデューサーが持っていて、最終的にどのバージョンを選ぶのかが委ねられます。ただ『Eno』は真逆の発想なんです。編集をある意味で放棄していて、自動生成されたものに任せているという。私はそこがブライアン・イーノらしいと思います。

北村 作品全体のユニットをいくらで買うかっていう、もともとの映画ビジネスの次元を超越しちゃってるんです。このドキュメンタリーを作るっていう発想自体が現代アートですよね。

小山田 このアイデア自体は監督(ギャリー・ハストウィット)が持ってきたらしいんですよね。だから他のアーティストでもこのシステムを使えば同じようなことができるとは思うんですけど、イーノの思想とはやはり近いものを感じます。

奥浜 イーノは『77 Million Paintings』という、自身の作った絵画や映像がランダムに表示されるソフトウェアを以前作っていて。今回の『Eno』にも近いアイデアが既にあって、そこに監督のやりたかった構想がハマった形なのかと。

奥浜 それと、最後に社会とイーノというテーマで、彼が社会活動について語るシーンがあるんですよ。時代によって関心を持つトピックが変わりながらも、一貫して語る姿には個人的に勇気づけられました。

小山田 ガツガツしてるわけじゃないけど、常に熱量を持って社会にコミットしている姿勢には頭が下がります。『Eno』って実は普遍的で、最新のテクノロジーを駆使すればもっとカオスなものに仕上げることも可能なんでしょうけど、それを「Brian One」の中だけで完結させるっていう。アナログな部分もあるんですよね。

Oblique Strategies(オブリーク・ストラテジー)で触れる偶然

──今日はブライアン・イーノとアーティストのピーター・シュミットが作った『Oblique Strategies』を持ってきました。カードを引いて、書いてある言葉に沿って制作を進めるというアイテムです。試しに引いていただいてもよろしいですか?

北村 よし、じゃあこれで。「Listen to the quiet voice」、小さな声を聞けと。

奥浜 めちゃめちゃ良いですね!

奥浜 私も引いてみました。「Trust in the you of now」、そのままでいろと。このまま信じろって言ってくれてます。単純にイーノから放たれた名言としても捉えられますし、このカードがあることによって捗る気持ちもわかります。私は肯定されている(笑)。

小山田 僕は何枚か引いたんですけど、「When is it for?」っていう。あぁ、確かにそうだなと。僕らがバンドでセッションしていても時と場所によって感じることも変わるし、その影響で内容も必然的に変わっていく。それってリスナー側も一緒な気がするんです。「いつ聞くためのものなんだろう?」って考えるきっかけになりますね。

奥浜 視野を広げてくれますよね、『Oblique Strategies』を起点にすることで予想だにしていない方向にクリエイティブが進むというか。ボウイも実際に使っていたらしいですよね?

小山田 らしいですね。自分の制作に使うとしたら、自分のアイデアに『Oblique Strategies』を追加することで、ブライアン・イーノのアイデアと混ざる感じになりますね。「Trust in the you of now」って言われたら、ちょっと引いた意味は見出しづらいかもしれないですけど(笑)。

奥浜 確かに(笑)。背中を押してもらいたい時は良いかもしれない。かと言えば「今やってることを全部やめろ!」みたいなカードもあったり、本当に何が出てくるかわからない。だからこそ偶然や新しいきっかけを与えてくれる、イーノらしいアイテムですよね。

偶然性とクリエイティブが出会う瞬間

──『Eno』は決まった構成がない作品ですが、みなさんがそういった偶然性をご自身のクリエイティブに取り入れた瞬間はありますか?

北村 中学生の頃、僕はFのコードが抑えられなくてギターを挫折したんです。僕はそこから聞く側に回り、挙句の果て韓国のサイケから何まで片っ端から触れてきた。それで還暦を過ぎた今、何か新しいことをしようと思った時に、ギターを真剣にやってみようかなと。

ちょうどジャック・ホワイトが来日していて、彼のモデルのギターがFenderから出ていたのを知ったから、思い切って買っちゃったんですよ。それを友達に相談したら「音作ってみない?」って話になって、DMBQの増子(真二)くんとUNDERCOVERのジョニ男(高橋盾)くんとアーティストのウィル・スウィーニーと一緒にセッションしたんですよ。みんなで海の見える家に行って、波の音を15分くらい流しながら演奏していた。

小山田 めちゃめちゃ素敵じゃないですか。

北村 僕はコードもわからないんだけど、オープンチューニングにしてもらって、ただジャーンって弾くだけで良いようにしてもらった。それを繰り返してたら、アンビエントとまでは行かないけど、結構面白いことになった気がして。その後に『Eno』を観たから、タイミングがピッタリというか。

奥浜 まさにそういうシーンがありましたよね。構成を決めずに進行するっていう。

北村 イーノはそれを「感性だから」っていう一言で表現してくれた。それで「ちょっとした遊びで面白いことができるかもしれない」っていう、勇気をもらいましたね。

奥浜 今は商業的に何かをやるってなったら先に色々決めなきゃいけないけど、そういうところから逸脱することをイーノが教えてくれましたよね。

北村 しかも、あの時にFコードを挫折したおかげでリスナーに回ったことで、巡り巡ってHYSTERIC GLAMOURっていうブランドができて、色んな国のアーティストたちと一緒に仕事ができるようになった。

僕はファッションデザイナーに興味はなかったんです。そもそも、僕が影響を受けたミュージシャンたちが着てる服は古着ですから。それを見て「あー、こういうのと同じような服を作りてぇなぁ」って思って、それを実際にやったらHYSTERIC GLAMOURになった。そういう意味ではイーノの、ミュージシャンではないけど音楽家ではあるっていう姿に共感します。

奥浜 小山田さんはいかがですか?

小山田 僕はまだ24年しか生きてないんで、人生を包括してくれるような人をまだ見つけられていないんですけど、イーノに関しては「偶然性」という一貫したテーマがあるじゃないですか。水であったり自然であったり、シームレスで動くようなものをテーマにしている。

アイデアってそういうもので、僕が音楽をやる時もそういう考え方で進めるんです。誰かとセッションする時は、最初と最後だけ決めたら同じフレーズを弾いてもらって、それにみんなで乗っかって、30分くらい続けた後に編集して作るっていうやり方なんです。そうやって限定せずに作りたいんですよね。

北村 イーノもそういう曲が多い。クラシックよりも長い構成の曲をどんどん作っていって、LP盤のサイズを超えるようになっていく。それで、一日中聞いていても邪魔にならないんだよね。

奥浜 「聴いても聴かなくてもいい」って本人が言うくらいですからね(笑)。『Eno』は答え合わせができない作品というか、他の人と同じシーンを見てる可能性が低いので、自分がどこかで寝落ちしてても答えがわからない(笑)。そういう委ね方をしてきますよね。つぶさに観ても観なくてもいい。

小山田 『Eno』はまさにそうですね。イーノが撮った波とか川の写真を、映画の中で僕らが見るような体験になる。今回の限定上映は七日間なので、7枚の写真でイーノの人生のとあるタイミングを眺めるような感覚になりそう。上映されるたびに異なった『Eno』が見れるなんて最高だし、最低あと3回くらいは観たいですね。

映画『Eno』は、7月11日(金)より東京・109シネマズプレミアム新宿ほかにて限定上映。偶然性と創造性が交差する唯一無二の映像体験を、ぜひ劇場で体感してほしい。

Photo by Kazuma Kobayashi

Text by Ikkei Kazama

INFORMATION

『Eno』

監督:ギャリー・ハストウィット

字幕翻訳:坂本麻里子 / 字幕監修:ピーター・バラカン

配給:東急レクリエーション / ビートインク

一般上映

日時:7月11日〜7月17日 平日18:00〜、20:30〜 土日15:30〜、18:00〜

会場:109シネマズプレミアム新宿 シアター7

日時:7月12日、7月13日 15:30〜、18:00〜

会場:109シネマズプレミアム名古屋 シアター4

日時:7月12日、7月13日 15:30〜、18:00〜

会場:109シネマズ大阪エキスポシティ シアター5