トミー・ゲレロのツアー・バンドに参加し、そのオープニング・アクトとして披露したソロ・ライヴが一部で大きな話題を呼んだNY在住のシンガー・ソング・ライター、ビン・ジ・リン。中国語でアイスクリームを意味する、その名の通り、とろけそうにメロウなアコースティック・ソウルを紡ぎ出してきた彼は、海外において、フェス・サーキットの常連であったサイケデリックなディスコ・バンド、フェノメナル・ハンドクラップ・バンドの一員としての活動がよく知られている。また、ダンス・ミュージックのフィールドにおいても、〈DFA〉や〈ロング・ミュージック〉といったレーベルから作品リリースがあり、フィル・マイソンやムーンブーツ、マーク・Eやサイケマジックといった英国のディスコ、バレアリック・シーンのDJやプロデューサーとも積極的にコラボレーションを行うなど、多岐に渡る活動は謎に満ちている。

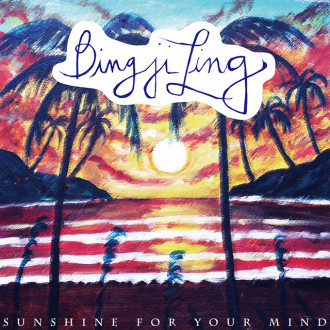

そんな彼の最新作『サンシャイン・フォー・ユア・マインド』は、アコースティック・ギターとループ・ペダルを用いたリアルタイムの多重録音によって、ネッド・ドヒニーやシャーデー、ドナ・サマーやリル・ルイスといった彼のフェイヴァリット・ソングを再構築したカヴァー・アルバムだ。ヴィンテージ機材を用い、ジェイ・Zやエリカ・バドゥ、ドレイクなどを手掛けるスターリング・サウンドのクリス・ゲーリンガーにマスタリングを依頼するなど、音に対する徹底したこだわりが感じられるこの作品は、繊細かつシンプルであると同時に、その背後にディスコやバレアリックの折衷的な感覚が見え隠し、奥深く、味わい深いアルバムでもある。

この作品を携え、先頃、ダイアン・バーチのツアー・メンバーとして、再び日本にやってきた彼に、その神出鬼没なキャリアと音楽観、新作や今後の活動について尋ねた。

Interview:Bing Ji Ling(ビン・ジ・リン)

Photo:Masanori Naruse

――まず、今回、ダイアン・バーチのツアー・バンドの一員として来日されたということですが、あなたから見て、彼女はどんなアーティストですか?

もともと、2010年に当時僕が参加していたフェノメナル・ハンドクラップ・バンドの一員として、(配信のみでリリースされた)彼女のカヴァー・アルバム『The Velveteen Age』の制作をする際に知り合ったんだ。あのアルバムは聴いたかい?

――はい。ニューウェイヴやゴスの名曲をサイケデリックなディスコ・アレンジでカヴァーしたものですよね。ただ、その作品の前後、ファーストの『バイブル・ベルト』はキャロル・キングのようなクラシック・ポップであるのに対して、最新作の『スピーク・ア・リトル・ラウダー』はフリートウッド・マックのスティーヴィー・ニックスがゴシック化したような作品だったので、この変化はどういうことなんだろう? と。

なるほど。実は、あのファーストというのは、彼女がサウンドをコントロールした作品ではなく、プロデューサーとレーベルが求めていたものを形にした作品なんだ。でも、本当の彼女、特に幼い頃の彼女は完全なゴス少女で、『The Velveteen Age』のジャケットは彼女が15歳の時の写真なんだけど、彼女の歌とピアノの才能があまりにも素晴らしいので、レーベル側がノラ・ジョーンズのようなアーティストとして打ち出すべく『バイブル・ベルト』が作られたんだ。その次に僕らが一緒に作った『The Velveteen Age』は、つまり、彼女のルーツをコンテンポラリーにアップデートした作品だよね。そして、カヴァー・アルバムを踏まえたうえで作られた『スピーク・ア・リトル・ラウダー』は、ファースト・アルバムで打ち出した彼女の歌やピアノが持っているポップな資質と彼女のゴシックなルーツを葛藤しながら融合させたアルバムだ。必ずしも自分が作るような音楽ではないけれど、彼女とは音楽的な共通点も多いし、作品やライヴで彼女のためにギターを弾くのはとにかく楽しいよ。

――そして、前回の来日は、2012年にトミー・ゲレロのツアー・バンドの一員としてでしたよね。

「そうだね。スケートボードをやりながら育った僕にとって、(伝説のスケートボード・チーム)ボーンズ・ブリゲイドのスティーヴ・キャバレロとトミーはヒーローだったんだ。それから何年も経って、友人として彼と一緒に音楽を演奏して、ツアーするなんて夢のような話だよ。僕はかつてサンフランシスコでヴィンテージ家具屋を経営していたんだけど、そこにトミーのバンド、ジェット・ブラック・クレヨンにも参加するモンティ・ヴァリエがたまたまやってきて、トミーを紹介してくれたんだ。それから一緒に音楽を作ったり、ツアーをするようになって、日本のツアーで僕が務めたオープニング・アクトのパフォーマンスが今回の日本企画のカヴァー・アルバムに繋がったんだよ。

――あなたが音楽活動を始めた90年代初頭のサンフランシスコは、ジャズやレアグルーヴ・シーンが注目を集めていましたが、これまでリリースしてきたスウィートでソウルフルな作品を聴く限り、そうした影響も当然ありますよね?

そうだね。サンフランシスコにはグルーヴ・マーチャントっていうレアグルーヴ系の老舗ヴァイナル・ショップがあるんだけど、その現オーナーのクール・クリスとはディスコ・ブレイクスを2作作っているし、90年代初頭に出会ったDJカルチャーやダンス・ミュージック、ソウルやファンクは自分の音楽人生において、大きなパートを占めるものだ。そして、ジャズやレアグルーヴ・シーンだけでなく、当時のサンフランシスコで盛んだったレイヴ・カルチャーから受けた影響もかなり大きいね。

――かの地のレイヴ・カルチャーというのは、DJハーヴィーのイギリス時代の仲間たち、ラブンタッグのトーマス・ブロックを含む4人のDJクルー、ウィキッドがサンフランシスコに持ち込んだものですよね?

そう。あれは1993年だったと思うけど、僕は彼らがよくフリーの野外パーティを行っていたボニー砂丘のすぐそばに住んでいたんだ。当時、そのパーティの存在は知らなかったんだけど、ある月曜の朝、近所を散歩していたら、何百台という車が違法駐車されていて、「何が起きているんだろう?」と砂丘を上がっていったら、目の前には何千という人たちがイギリスから持ち込まれたアシッドハウスで踊っていて……あの光景には本当に度肝を抜かれたね(笑)。もちろん、僕もその輪に加わったんだけど、あの時期のレイヴは人生が変わってしまうような体験だったよ。ハーヴィーやウィキッドの一員だったトーマスとは今もいい友達だし、僕がLCDサウンド・システムのジェームス・マーフィーが主宰する〈DFA〉レーベルから作品をリリースしたのも、掘り下げていくと、その時のレイヴ体験がルーツにあるんだよ。

――一方であなたはさきほども語っていたように、音楽活動のかたわら、ヴィンテージ家具屋を経営されていたそうですね。

そうだね。90年代の始めにやってたバンドがサンフランシスコでそこそこ人気があって、ライヴで生計が立てられたから、空いた時間が沢山あったんだ。だから、フリーマーケットやリサイクル・ショップを回っては、自分の趣味でレコードを買ったり売ったり、古着や楽器、自転車、イームズ・チェアのようなヴィンテージ家具と、扱うものの幅を広げつつ、最初はフリーマーケットで売っていたんだけど、やっているうちに家具が一番儲かることに気づいて(笑)、家具屋に卸すようになった。そうしたら、そのうち卸先のヴィンテージ家具屋の一つから「パートナーにならないか?」と誘われて、20年代のアールデコから80年代イタリアのメンフィス・デザインまで、あらゆるヴィンテージ家具を売るようになったんだ」

――ということは、もしかして、昨年リリースのアルバム『POR CADA NUBE…』のジャケットに写っているクールな部屋はご自宅だったりするんじゃ……

そう。あの写真はアーティストの友達とニューヨークでシェアしていた部屋で撮影したものなんだ。ニューヨークに移住して音楽に集中するために、アンティークを扱う会員制のサイトに家具を売り払って、店は閉めたんだ。でも、その後、そのサイトから「音楽活動の空いた時間だけでいいから、サイトのアドヴァイザーになって欲しい」と言われて、今は時間を見つけて絵画やファイン・アートを扱ったりもしているんだけど、音楽やファッション、デザインから料理まで、全てのアートは自分のなかで繋がっている大事なものだ。全てが自己表現の一形態であり、もっと言えば、そうした自分のなかでの繋がりは70年代という時代にルーツがあると思う。

――今回のカヴァー・アルバム『SUNSHINE FOR YOUR MIND』には、使われているマイクやプリ・アンプなどがクレジットされていますけど、ヴィンテージ機材の素晴らしい鳴りにこだわっているところも、そうした繋がりを実感させられます。

まさにその通り! 以前の作品は、経験を深めている最中でもあったから、プロ・ツールスや色んな機材といった、いわば必要のないことを沢山学んでいたんだけど、今の時代はコンピューターを使って、細かいピースを編集して作品を作り上げるのに対して、今回はアナログのツールを用いて、ライヴの演奏をいい音で録ることにこだわったんだ。

『SUNSHINE FOR YOUR MIND』トレイラー映像

――ネット・ドヒニーのようなAORクラシックからシャーデー、ティアーズ・フォー・フィアーズまで、今回のアルバムの選曲は一見バラバラなようでいて、海の開放的なヴァイブがクロスオーバーな音楽性に溶け込んでいるという意味で、バレアリック・ソウルな作品と形容出来るのではないかと。

そうだね。90年代初頭から今に至るまで、好きなDJのほどんどがイギリス人だし、僕はイギリス人の音楽に感じられる繊細さにインスパイアされてきたんだ。もちろん、ハウスやロックでも、ブラジル音楽やニューエイジでも、どんな音楽をも内包するバレアリック・ミュージック、フィル・マイソンやムーンブーツ、バレアリック・マイクといったイギリスのバレアリックなDJたちの影響は大きいと思うね。

――なかでも、今回取り上げられているドナ・サマーやリル・ルイスのようなディスコ、ハウス・クラシックは、歌詞らしい歌詞や展開もなく、リズムが延々と反復する曲ということもあって、ギターの弾き語りで取り上げることは非常に珍しいですよね。

今回はネッド・ドヒニーの“If I Should Fall”のようなギターの曲もあるんだけど、このアルバムで自分がやりたかったのは、普通だったら、ギターで弾かないようなお気に入りのダンス・トラックを普段自分がやっているソロ・ライヴのセッティングでカヴァーするということだったんだ。

――つまり、ダンス・トラックも作れば、ソウル・ミュージックも書き、歌い、DJもやれば、楽器も演奏する。そんな振れ幅で音楽と接してきたアーティストのカヴァー・アルバムということですよね。

ははは。パーフェクトな説明だね。もう一つ付け加えるとしたら、アートの買い付け、トミーやダイアンのツアー、フェノメナル・ハンドクラップ・バンドのワールド・ツアーしかり、この10年で自分は旅することが多くなったし、旅をしながらソロ・ライヴをやる機会も増えたんだ。その際にギターとループ・ペダルさえあれば、ギターのボディを叩いたリズムをループさせたり、ギターやコーラスを重ねて、単なる弾き語り以上の音楽世界を簡単に作り出したり、既存の曲を実験的なカヴァーで再構築することが出来るだろう? このアルバムはそうした経験を踏まえて作られた作品でもあるんだ。

――あなたの音楽は、ダンス・ミュージックだけでも、あるいはソウル・ミュージックだけでも成立しないというか、その両方あってこそ、ビン・ジ・リンの音楽になるんですね。

色んなタイプの音楽は全て(胸を指さしながら)ここから生まれてくるんだよ。だから、その形態は様々であっても、自分の音楽は、つまり、広い意味でのソウル・ミュージックなんだ。ただ、ソウル・ミュージックがそうであるように、全ての人を包み込むのはなかなか難しいね。なぜなら、ダンス・ミュージック・シーンの友達に自分が作ったアコースティックの曲を送ると不意を突かれて、驚いたような反応が返ってきたりもするし、僕のことをソングライターとして認識している友達に自分が作ったダンス・ミュージックを聴かせると、冗談だと思われたりもするからさ。でも、自分はアコースティックな歌モノもダンス・ミュージックも両方とも好きだし、ハッピーな気分にしてくれる音楽、ダンスしたり、泣いたり出来る音楽、感情や美しい瞬間を喚起してくれる、そんな音楽をこれからも作っていきたいね。

Mark Eの曲で歌うBing Ji Ling

――あなたはフェノメナル・ハンドクラップ・バンドを脱退されたそうですが、今後の予定を教えてください。

実は、去年リリースした『POR CADA NUBE…』はイギリスのレーベル、〈RAK〉レコーディングとの契約で彼らの膨大なカタログから曲を選んでカヴァーするというフェノメナル・ハンドクラップ・バンドのプロジェクトだったんだけど、その途中でバンドが空中分解したこともあって、数曲を加えて、僕のソロとしてリリースしたものなんだ。パーティで遊んでいたミュージシャンが自然発生的に集まったところから、世界をツアーして、大勢のオーディエンスの前でプレイするところまで、あのバンドでの経験は自分の音楽キャリアにおいて、最も素晴らしい経験だったと思う。それが終わりを迎えたのは悲しいことだけど、それがロックンロールというものさ。幸い、僕らは友好的に終わりを迎えられたと思っているし、すでにダンス・ミュージックを通過したサイケデリック・ロックをプレイする新バンド、パクワの活動も始まっていて、6月には『AKALIKO』というアルバムも出る。この夏、<グラストンベリー>やクロアチアのフェスに出る予定なんだけど、ライヴPAはイジャット・ボーイズの2人が担当する予定なんだ。日本でもショウが出来たらいいなと思っているよ。

Paqua アルバム音源

――それから現在は音楽センター兼レコーディング・スタジオを立ち上げるプランが進行中だとか?

そう。その構想は5年前に思いついたんだ。当時、インカーネーションズというグループの一員として、スペイン南部のタリファという街にあるスタジオで『With All Due Respect』というアルバムを録ったんだけど、自然の素材で作られたスタジオ併設の宿泊施設に滞在しながら、作品を作ったその時の経験がとにかく最高で自分もこういう場所を作りたいと思った。それ以来、メキシコを頻繁に旅して場所を探していたんだけど、つい最近、オアハカの海岸沿いに最高の場所を見つけたんだ。浜まで10分くらいの海が見える丘なんだけど、そこに音楽センター兼レコーディング・スタジオを立ち上げようと思ってる。音楽センターというのは、地元の子供たちが無料で学べる音楽学校だね。併設するスタジオはトミーやハーヴィーのようなミュージシャンに貸し出して、滞在しながら創作活動が出来る、そんな場所にしたいんだ。

――なんだか夢のような話ですね。

その場所は観光客も少ないし、治安もメキシコのなかでは悪くない。海もきれいだし、パナナやパイナップルのような果物がそこらじゅうに実っている天国のような場所だよ。ニューヨークに移って10年。いい経験も沢山出来たし、色んな人とも出会うことが出来て、本当に感謝しているんだけど、自分のなかで音楽的にやりたいことはニューヨークですべてやり遂げたんだ。だから、ここから先は生活費も安く、シンプルに暮らせるメキシコのビーチ沿いでリラックスしながら、何かに追い立てられながら音楽を作るんじゃなく、好きだから作るというスタンスで音楽をやっていきたいね。

――つまり、メキシコでバレアリックなライフスタイル・ミュージックを作ると。

うん、まさにそんな感じだ(笑)

interview & text by Yu Onoda

translation by Nao Machida

Release Information

| Now on sale! Artist:Bing Ji Ling(ビン・ジ・リン) Title:Sunshine For Your Mind(サンシャイン・フォー・ユア・マインド) RUSH!×AWDR/LR2 DDCB-12530 ¥2,263(tax incl.) |