“黒ミャクミャク”が一世を風靡している2025年の日本。あなたはもう「EXPO 2025 大阪・関西万博」には行っただろうか? 今回フォーカスするは、大阪万博の中でもテクノロジーに特化した内容を展示しているスイスパビリオン。<ハイジと共に、テクノロジーの頂へ>というコンセプトが設けられ、アルプス文化と最先端技術が共存するスイスの姿が体感できる空間になっている。

その中に、スイスを代表するグローバル企業・ネスレの未来社会に向けた活動そのものを表現した美しい映像、『A Taste of Good for Tomorrow』が展示されている。この作品を制作したのはアーティストの江原彩⼦。ジェネレーティブアートなる手法で表現されており、実にユニークで面白い。

今回のスペシャルインタビューでは、彼女がどのようなアートを表現しているのか、そのバックボーンに何があるのかを探る。そして、スイスパビリオンの魅力はどこにあり、ネスレの理念や活動にどう共感して作品に想いを込めたのかを尋ねた。

INTERVIEW

江原彩⼦

日常にあるほんの些細なことが作品へのインスピレーションに

──江原さんが行われているジェネレーティブアートとはどのようなものですか?

一般的には、設定したアルゴリズムに基づいてコンピュータが生成するアートのことを指します。私の場合はTouchDesignerというアプリを使用して作品を作っているのですが、このアプリは自然で有機的な表現をしやすくて、私の表現したいものを形にするのに適していると感じています。

──そもそもジェネレーティブアートをやろうと思ったきっかけはなんですか?

もともと仕事としてVJを10年以上やっていて、キーフレームアニメーションやCGなどを必要に応じて作っていました。仕事を続ける中で、もう少し作品性に特化したものを作りたいとずっと考えていたんですが、自分がやりたいことを表現するには技術的にも難しい部分があったんです。そんな時、TouchDesignerに出会って、これが自分の性に合ったんです。ネットにもチュートリアルがたくさん公開されていて習得しやすい環境でもあったので、ワークショップに参加したりして勉強していったんです。そんな風にして自分のスタイルを作っていきました。

──江原さんの作品は華やかでキラキラした表現が特徴的だと思うのですが、あえて自分のスタイルを説明するとしたら、いかがでしょう?

私はAIとジェネレーティブアートとの両方をやっているんですけど、双方の技術を駆使してキラキラした作品を表現するというのが自分の作風だと思います。花をモチーフにした作品が印象的と言っていただくことも多いのですが、幼少期から花の図鑑をボロボロになるまで読んでいたりしたので、そういった自身のルーツが自然と作品にも反映されていると感じます。あとは日常生活からインスピレーションを受けて制作に向かうことも多いですね。普段見過ごしてしまいがちなものや、何の価値もないと思っていたものに、実はすごく価値があるんだと思っていて。なので、自宅や近所の何気ない風景を撮影して、それをAIに取り込んでアニメーションを生成して作品としてアウトプットしたりしているんです。そのような価値観を、作品を通して伝えたいと考えています。

──実際に影響を受けてきたアーティストはいますか?

Rhizomatiksの真鍋大度さん(メディアアーティスト)や池田亮司さん(ミュージシャン、現代美術作家)の作品がすごく好きで大きな影響を受けていると思います。それがきっかけでジェネレーティブアートをやろうとした背景がありますから。結果的に、お2人とはまったく違うアートを表現することになりましたが、私の原点であり今の表現に向き合う道を示してくれた方々であったんじゃないかと思います。

ネスレの活動をビジュアルとして感覚的に伝える作品にしたい

──現在、EXPO 2025 大阪・関西万博のスイスパビリオンで江原さんの作品が流されているわけですが、どのように作品を作っていったんですか?

最初にお話をいただいた時に、ちょっと信じられなかったというか(笑)。とにかくすごく嬉しかったです。作品の内容についてはネスレさんや関係各所と綿密に打ち合わせを重ねて決めていったんですけど、ネスレさんによるアップサイクルの考え方や、カカオプラン・ネスカフェプラン(農家支援や環境負荷軽減を両軸に進める持続可能性施策)など、一般にはなかなか伝わりづらい取り組みを作品の中で表現しようとしています。今回はそこがすごく重要でしたね。ネスカフェやキットカットの存在は、何十年も前から知っていますし身近なものですけど、その背景にある考え方や実践しようとしている考え方を感覚的に伝えることができるような作品になったんじゃないかと思います。

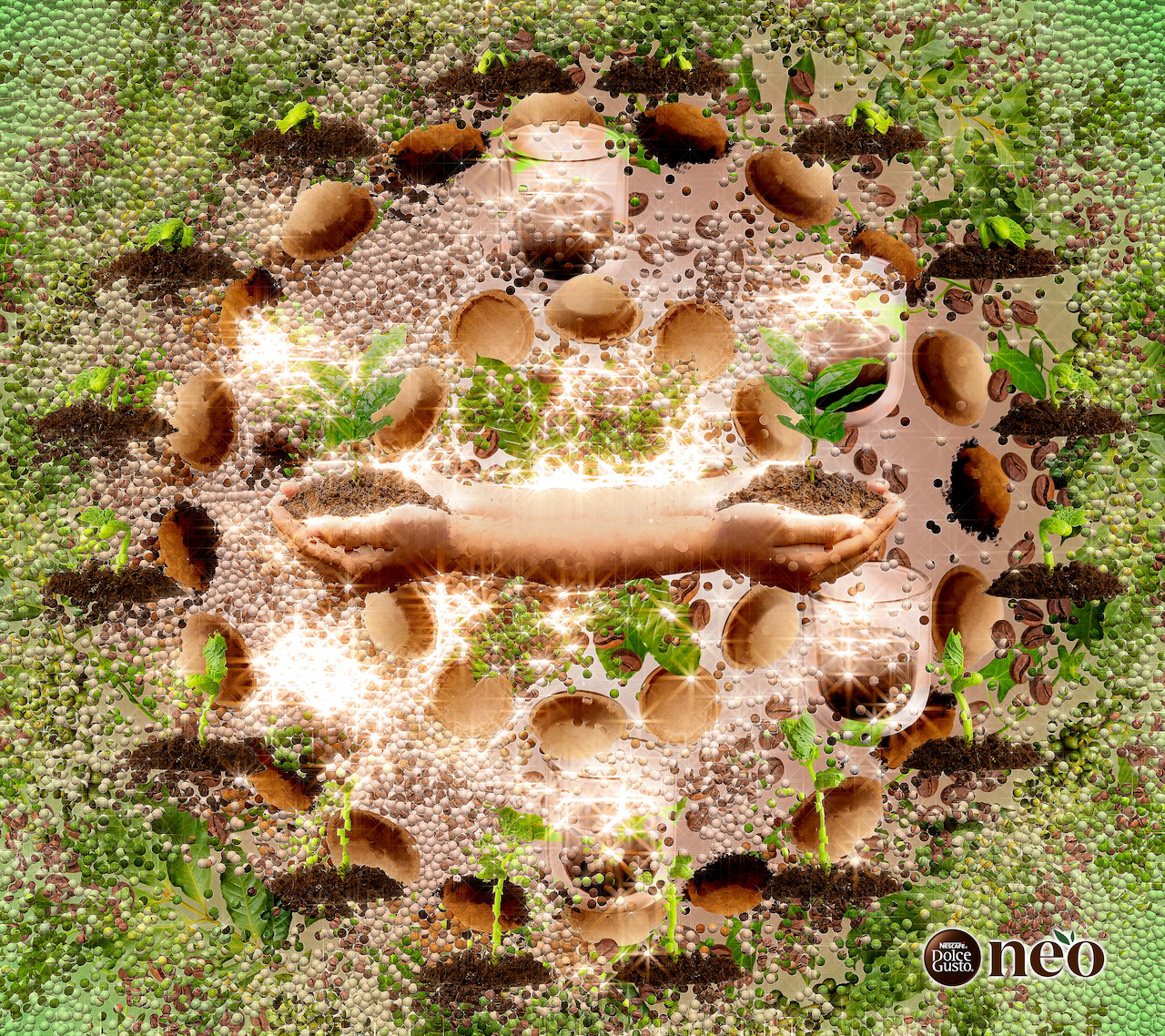

──次世代のコーヒーメーカー、「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」を描いた「NESCAFÉ for Tomorrow」では土を持った人の手が表現されていたり、ネスレの考え方が伝わってくるような内容ですね。綺麗でカッコよさを感じました。

あれはコーヒーを抽出するポッドが使用後に土に還って自然に循環していくという商品の特性を表現した内容なんです。今回、映像にはテロップやナレーションが一切なくビジュアル表現だけなんですけど、そんな風に伝えたい部分が少しでも感覚的に伝わるといいなと思い制作していきました。後々、商品が展開された時に、それらを手に取った誰かが「そういえば、万博の会場でこんな展示があったな」って思い出してくれたらいいなと思います。

──キットカットを表現した「KITKAT for Tomorrow」からは温かい雰囲気を感じました。

キットカットってパッケージにメッセージが書かれているんですよね。普段食べる時には見落としてしまうような部分ですけど、あえてそこにフォーカスして映像にすることで、キットカットにも違う意味合いが出てくるんじゃないかと思ったんです。そういった温かさや柔和なイメージを有機的なアニメーションを通じて伝えるのが、私の表現だと思っています。

──江原さんの今後の活動について教えてください。

実は引き続きスイスとのご縁があり、9月から10月にかけてスイスに滞在して制作活動を行う予定です。3Dスキャナーを使って、例えば、10年後、20年後に残っているかどうかわからないような日常生活のちょっとしたものを記録するという活動をやっていて、「コレクティブル・スケープ」というタイトルを設けているんですけど、そのスクリーニングも開催しようとしています。今までのアートワークをまとめた1本の動画作品を展示してもらう予定です。

伝統とテクノロジーが融合した空間が魅力のスイスパビリオン

──江原さんの作品が観れるスイスパビリオンの魅力はどういう点にあると思いますか?

スイスパビリオンは最先端のテクノロジーをテーマにした空間で、各インスタレーションがすごくユニークなんですよ。私も行ったんですけど、伝統とテクノロジーを融合させたインスタレーションが面白いです。パビリオンのデザインもすごくユニークなので見るだけでも面白いと思います。あと、最上階にハイジカフェがあって、景色もいいのでお茶したり休憩タイムに利用するのがオススメです。それと、ショップではオリジナルのキットカットが売っていて、そのパッケージがすごく可愛いんですよ。お土産にも最適だと思うので、機会があったらぜひ遊びにいってみてください。

──では、先々こういった表現を実現してきたいだとか。江原さんが実践したい表現について、何かあれば教えてください。

今回のスイスパビリオンにもあるような、何か体験することで作品が完成するような仕掛けを取り入れたり、そこにAIの要素を取り入れたりしていくことに興味があります。あとは、自分の中の常識を外していきたい気持ちがありますね。これがいいと思っていたけど、なんか違ったな、みたいな。そういう新しい発見を、制作活動を通じてどんどんしていけたらいいなと思っています。

Interview&Text:Ryo Tajima(DMRT)

ARTIST INFORMATION

江原彩子

東京を拠点に活動するアーティスト。近年ではAIとジェネラティブアートを組み合わせた作品を中心に発表。作品制作を通して、世界中をキラキラしたものやワクワクする感情で溢れさせることを活動目的に、一つのソフトウェアや表現に限定せず、キラキラとした表現を追求するために様々な技術を研究し続けている。