Sisters In The Velvetがニューシングル“Bottles”をリリースした。前2枚のシングル“Blanc Sun Song”、“In 10 pages”も併せて、それまでの90年代初頭にブレイクしたオルタナティブロック/グランジ直系のストレートな荒々しさや轟音ギターはない。むしろかつて時代がひっくり返るほどのムーブメントとなったことで形骸化し、初期衝動とは別の激しさを帯びていったそれへの抵抗とも受け取れる、スロウコアの静けさやミニマリズムと共鳴するようなサウンドに、モダンな要素や彼らならでは遊び心を加えた、表面温度の低いサウンドに大きく方向転換。

それがある程度のキャリアを経たわけではなく、2019年にバンドを結成し、2020年の4月にファーストシングル“Into It”をリリースして以降、オルタナティブロック/グランジリバイバルの旗手的な立ち位置で注目を浴び始めた初期段階での短い間に起こった変化となるとなおさら興味深い。彼らは早々にレッテルを嫌い捨てたのか。もしくはほかに何か理由があったのか。その真意に迫った。

INTERVIEW:Sisters In The Velvet

Ba:Kazuki Okubo

Vo/Gt/Key:Tatsuro Aoyama

“どんどん尖っていった”結成初期のルーツ

──まず、なぜこの3人でSisters In The Velvetを組むことになったのですか?

青山 僕と大久保は小学生の頃からの知り合いで、高校生になってからは一緒にコピバンもやっていました。小西との出会いは大学に入ってから。彼もバンド経験があったので、特に目的もなく3人で放課後に遊ぶような感覚でスタジオに入るようになりました。それからしばらくして、僕がオリジナルのデモを作って持って行ったら、2人がけっこう気に入ってくれたんです。それがSisters In The Velvetの始まりですね。

──デモ音源は2020年4月にリリースされたファーストシングル“Into It”に近い感じですか?

青山 そうですね。それよりももっと90年代のザ・オルタナ、ザ・グランジ、言ってしまえばニルヴァーナ(Nirvana)みたいな曲を作っていました。

──もともと3人とも90年代のオルタナティブロックやグランジが好きで意気投合したのでしょうか。

青山 いえ。そのあたりの音楽を好きになったのは3人でスタジオに入るようになった少し前くらいです。

──では、それまでのリスナー遍歴を聞かせてもらえますか?

青山 小学生の頃、8つ上の兄にレディー・ガガ(Lady Gaga)やケイティ・ペリー(Katy Perry)といった00年代のポップを聴かせてもらったことがきっかけで、海外の音楽に興味を持つようになりました。ロックを好きになったのは中学に入ってから。洋楽じゃないんですけどONE OK ROCKに出会ったことが大きかったです。高校時代に大久保とやっていたコピバンもONE OK ROCKや彼らがルーツとして挙げていたザ・ユーズド(The Used)といった、エモ系のバンドの曲ばかりやっていました。

大久保 僕は青山にいろんな音楽を教えてもらっていました。なかでもザ・ユーズドのような、がっつりタトゥーが入っている人の荒くれている感じは、怖いところに足を踏み入れているような感じがして刺激的でしたね。

──小西さんはいかがですか?

小西 中学生の頃に「太鼓の達人」というゲームの影響で、X JAPANの“紅”をみんなで大声で歌う遊びが流行っていて、そこからhideのことを好きになってギターを始めました。高校では軽音楽部に入ったんですけど、まず初めに課題曲としてグリーン・デイ(Green Day)の“American Idiot”を演奏させられたことが洋楽を好きになったきっかけです。あとその軽音楽部は、代々ジミ・ヘンドリックス(Jimi Hendrix)やスティーヴィー・レイ・ヴォーン(Stevie Ray Vaughan)といったブルースギタリストの文脈を受け継いだギタリストがいたり、いろんな海外のロックに触れられる環境だったことが、自分のルーツになっています。

──そんな3人がなぜ90年代のオルタナティブロック/グランジを嗜好するようになったのですか?

青山 ニルヴァーナやソニック・ユース(Sonic Youth)といったUSのオルタナティブロック、UKですけどその文脈とも重なる初期のレディオヘッド(Radiohead)などに出会って掘り下げるに連れて、それこそが正解だと感じるようになったんです。気が付けばそれまでに触れてきた日本のロックに対して「どうなんだろう?」って思うようになってしまって、オルタナに染まった曲を作り続けていました。

──例えばONE OK ROCKやX JAPANようにショーアップされたロックと、そういった完成度とは距離を置いたうえで音楽性やライブの在り方を突き詰めるオルタナティブロックやインディーロックは、やる側の姿勢もファンベースもはっきりわかれている部分が少なからずありますが、そういう感覚ですか?

青山 結論はある意味それに近いのかもしれませんが、きっかけは完全にファッションですね。僕ら3人、実は音楽よりファッションでの繋がりのほうが強くて、よく一緒にブランドショップや古着屋を回っていたんです。でもその頃は、ファッションと音楽の関連性についてあまり考えたことがなく、そこに若干の気持ち悪さはあったような気がします。そんななか、ふとしたきっかけで僕らの好きなJOHN LAWRENCE SULLIVANというブランドのルーツを調べていくと、60年代のモッズ、80年代のニューウェーブやポストパンクといったワードが出てくる。そこでひとつのシンボルとして知ったジョイ・ディヴィジョン(Joy Division)などは、僕が今まで聴いてきたロックと全然違いました。それが凄く新鮮で。

──簡単に言えば陰鬱としていますよね。

青山 その流れでカート・コバーン(Kurt Cobain)、ニルヴァーナの存在に当たって、服と音楽が合致したことでオルタナ、グランジにいっちゃった感じですね。

──ニルヴァーナのセカンドアルバム『Nevermind』が世界的にヒットしたのが1991年。みなさんが生まれる前後の話ですが、90年代のオルタナティブロックはどのように映ったのですか?

小西 いろんな音楽に触れてきたとは言いつつも、基本的には明快な展開の曲を好んできたので、そういう意味ではポップ脳だったんです。だからニルヴァーナの『Nevermind』はわりとすんなり入ってきましたけど、ソニック・ユースの『Goo』とか最初はよくわからなかったし、レディオヘッドも理解するのに時間はかかりました。擦り込むように聴いているうちに、気が付けばどっぷりハマっていたみたいな。

青山 なんだかよくわからないけどカッコいいから理解したいっていう。

──わかります。その時点での感覚的に良いと思ったものに触れているより、何だか得体が知れないけれど気になるものに少し頑張って手を伸ばすことで解像度が上がっていく過程、感性や価値観がアップデートされていくような流れのほうが楽しい。

青山 あと周りはみんな流行のJ-POPやJ-ROCKを聴いていて、自分はそうじゃないと自覚している人たちも、それはそれで判で押したようにヒップホップを聴いてストリートファッションに身を包んでいるみたいな大きな流れに対して、「本当の意味で俺らは違うぞ」って孤立していく感じも悪くなかったんです。そこでオルタナ、特にグランジは音楽的にもファッション的にもピッタリで。そしてどんどん尖っていった。見方を変えれば性格悪いだけなんですけど(笑)。

──オンタイムのオルタナティブロックやインディーロックはあまり聴かなかったのですか?

青山 90年代を掘り下げるところから始まったので、オンタイムのバンドのことを知るのはもう少しあとですね。ダイヴ(DIIV)を聴いて「お、今もこんなバンドいるんだ」みたいな。

大久保 ザ・エックス・エックス(The xx)とか好きでしたけど、90年代こそ最高だって、ちょっと懐古主義的なところはあったかもしれません。

心情とともに変化した“音楽の在り方”

──ではあらためて2020年4月、最初にリリースしたシングル“Into It”は完全に90年代のオルタナティブロックをやろうとしたと言っていいのでしょうか。

青山 そうですね。というかあまり何も考えてなくて、スタジオで楽しく遊んでいるなかで、オリジナルのデモを持って行った時からの延長線上でできた曲です。

──もろに90年代のオルタナティブロックを思わせつつ、静と動で揺さぶりをかけるサウンドと、それに対して決してヒートしきらない甘いメロディの温度のマッチングが印象的で、この段階でSisters In The Velvetらしさの片鱗は見えていたような気がするのですが。

青山 たまにそういう評価をもらえるんですけど意図したものではないですね。Aメロは静かでサビは爆音みたいなイメージがありつつ、僕がカート・コバーンみたいに、それと呼応するように声を張り上げて歌ってハマるタイプではないので、叫びはしないけどサウンドには合う声とメロディを合わせてみた結果だと思います。

──続いて同じ年の10月にEP『Five Foot Daydream』をリリースされました。4曲入りになったぶん、曲調や音楽性の幅が広がっています。

青山 マインド的には“Into It”とあまり変わらなくて、オルタナ好きがオルタナやろうぜって感じで、オリジナリティを追求するとか、そういうことは考えていなかったですね。ただこのあたりから音の質感を追求するようになりました。ギターでいうと“Into It”はほぼオーバードライブとファズだけなんですけど、このEPではリバーブにこだわったり。

小西 ニルヴァーナとかスマッシング・パンプキンズ(Smashing Pumpkins)とか、そういういわゆるオルタナ~グランジのど真ん中ではないスワーリーズ(Swirlies)のようなUSインディー、あとはマイ・ブラッディ・ヴァレンタイン(My Bloody Valentine)などのシューゲイザーをめちゃくちゃ聴いていました。

青山 音像やメロディの溶け込ませ方において、シューゲイザーやドリームポップはけっこう意識しました。

大久保 今聴くとかなりリバーブが強くて、夢の中というかヒプノティックというか、そういうのすごく意識していたんだろうなって、思います。

──次は2021年の7月に『Capy / Love, Massacre』をリリースされます。サウンドがすごく洗練されてきて、“Love, Massacre”は90年代のオルナタディブロック/グランジというイメージから一歩進んだ感があります。

小西 音に関しては今までライブハウスを借りてほぼ一発録り、PAさんに音を整えてもらって一晩で仕上げていたところから、レコーディングスタジオでエンジニアさんについてもらって制作したことがもっとも大きいと思います。

青山 駆け出しのバンドはそういうものだと思っていたから、初めてちゃんとレコーディングできて楽しかったですね。音楽的には“Capy”は今までの延長線上で、“Love Masasacre”もそこから大きく外れるものではないんですけど、ちょうどスロウコアにハマり出した時期に作った曲なんです。そして、この後に出したシングル“Blanc Sun Dong”、“In 10 Pages”、“Bottles”も音像やグルーヴにおいてスロウコアの影響を受けているので、そういう意味では今のモードの前兆のような曲ですね。

Sisters In The Velvet – Love, Massacre(Official Music Video)

──スロウコアとは、スリント(Slint)、ロウ(Low)、コデイン(Codeine)あたりですか?

青山 僕のなかで大きな転機になったのはダスター(Duster)の『stratosphere』というアルバムです。僕らが聴いてきたオルタナやシューゲイザーっぽいところもありつつ、ミニマリスティックで淡々としたテンション感に「ああ、こういうバンドもいるんだ」って、どんどんハマっていきました。最近の作品だとホース・ジャンパー・オブ・ラブ(Horse Jumper Of Love)が2017年に出したセルフタイトルアルバムとかもよく聴いていました。暗すぎず上がりすぎず、そういう塩梅はすごく大切にしています。2人もわりとそういう感じだったよね?

小西 静かな音楽を好むようになったよね。僕は僕でアンビエント、ブライアン・イーノ(Brian Eno)とか聴いていましたし。

大久保 歪んでない音に向かっていたよね。みんなの周期が合っていた感じはありました。

──なるほど。それで“Blanc Sun Song”、“In 10 Pages”、“Bottles”ではSisters In The Velvetのトレードマークと言ってもいい轟音ギターを削いだわけですね。私は90年代オルタナティブロック/グランジというイメージがつきすぎたことへの抵抗もあったんじゃないかと思っていました。

青山 そういうわけではないんですけど、ここ1年くらいで自分の心情に変化があって、それにともなって音楽の在り方も180度と言っていいくらい変わったんですよね。

──と言いますと?

青山 その頃は21歳~22歳の大学生。周りの人たちの多くは就職活動をし出すわけです。自分は就職する気はないので、そことは関係ないんですけど、これから社会に出ていくこと、バンドをやっていくことや家族や友達との関係性など、あらゆることに対して大きな不安が襲ってきました。そして轟音に対して「そんなにうるさくしないで」って、今までのように満たされなくなってきたんです。轟音ありきの静と動やカオス、感情を揺さぶられたうえで感じるカタルシスというよりは、アンビエントやミニマルなものに感じる没入感や安らぎ、そこに内包されているエネルギーを欲するようになっていきました。

──なるほど。

青山 だから、そういうベクトルでとにかく自分が安心できる、自分を肯定できる曲を作りたいと思いました。そこにもともと好きだったピアノもバンドとしては初めて重ねてみて、展開をつけすぎずにひたすら自分を慰めるみたいな、それが“Blanc Sun Song”です。“In 10 Pages”もマインドの方向性としては同じですね。

Sisters In The Velvet – Blanc Sun Song(Official Music Video)

Sisters In The Velvet – In 10 Pages(Visualizer)

単なる自己満足で終わらない曲にする

──では、最新曲“Bottles”について。リフが印象的でリズムが面白い。このすごく不思議な感覚になるリズムの部分はどうやっているんですか?

小西 青山がほぼ完成形のデモを持ってきた曲。彼はSisters In The Velvetではギターボーカルとキーボードなんですけど、もともとはドラムだったんですよ。そのドラマーとしての側面が出ています。

青山 ここまでに話してきたSisters In The Velvetの自分として聴いてきた音楽とは別軸で、ドラマーとして変拍子やポリリズムを用いたインストの曲などをよく聴いてコピーしていました。そんな側面を“Blanc Sun Song”からバンドに採り入れてみて、さらに突き詰めていった曲ですね。構造としては2小節を6と2にわけて6はループしているんですけど、2の部分を入れたり抜いたりして、ベースにも変化を付けたりしています。ふつうに聴いているぶんにはそんなに違和感はないんですけど、気付いたら「合ってなくね?」みたいな、ちょっと変な感覚になる曲にしたかったんです。

小西 さらにストリングスのあとの後半部分は、ドラムとベースと僕のリードギターでは拍の取り方違うっていう。やっているほうはすごく複雑で難しい。でも青山の言うようにあからさまに難しいことをしている印象はあまりなくて、ちょうどいい感じの違和感。身内の作ったことながら凄いと思います。

Sisters In The Velvet – Bottles(Official Music Video)

──“Blanc Sun Song”も“In 10 Pages”も含めて、方向性が変わった動機はパーソナルで、サウンドもリズムもエクスペリメンタルな方向に舵を切っている。しかしそれでいて、ポップな強さは担保されていることは、今のSisters In The Velvetの特徴だと思います。

青山 そうですね。実験的ではあるんですけど、そこをどうポップに響かせるか。単なる自己満足で終わらない曲にすることは意識しています。

──なぜ自己満足ではいけないのですか?

青山 音楽じゃなくなっちゃう気がするんですよね。

──どういうことですか?

青山 最近いろんなことを考えるんです。なぜ人間が生きているのか、ホモサピエンスの生まれた時代から生命を繋いできているのかとか。まだ考えはぜんぜんまとまっていないんですけど、僕らは生まれたいと思って生まれてくるわけではなく、生まれさせられるわけです。もしみんなが自分の意志で生まれて自分のことだけを考えていたら、誰も生きてはいけない。

──はい。

青山 すなわち複数人が存在する社会で生きてくことが前提で僕らは生を受けていて、人は人に奉仕することで存在価値が生まれるし、生命は維持されて繋がっていく。そう考えると、誰かに奉仕することこそが本能的に生存の意味を感じられる要素のような気がするんです。しかしその反面、奉仕という言葉には押し付けがましさや強制力もあるじゃないですか。

──“Bottles”に《the fairies have been chasing snitchers call ‘em snitches》という歌詞があります。訳すると「妖精たちは密告者が密告者と呼ぶものを追いかけている」。それは今仰ったことと少しリンクしているような気がしますし、私自身の生活におけるリアルも感じましたし、時代が常に持っている感覚なのかなとも思いました。どこまでが本当なのか、どこまでが本能的なものでどこまでが外的な要因かわからない、ある種の気持ち悪さから脱出しようとしているとしているゾーンの音楽って、すごくポップだと思うんです。

青山 それらの合点のいくポイントが見つからないから、そこに向かって自分たちなりの解釈を見つけに行くように、音楽を作っている感覚が強いですね。ようするに奉仕じゃないですけど、他人に向かって曲を作ることは必然的なことでもある。

──売れたい、届いてほしいという願望はありますか?

青山 そうですね。答えが多少重複するかもしれませんが、自分たちの価値を自分たちで見つけたい。「こういうことをやった」と言えるような作品を作りたいですね。売れるということはその結果の一つだと思います。

──これから先はどのようなことをしていきたいですか?

青山 シングルとEPしか出していないので、これまでの自分たちとこれからの自分たちをいい具合にハイブリッドした長編の作品、アルバムを出したいです。

大久保 今はシングルごとに変わっていくバンドになっちゃっているので、もう少し大きな単位での名刺代わりとなるような作品にしたいです。

──あえて訊きますけど、これまでの自分たちを踏まえて作るということは、またあの轟音が戻ってくる可能性もありますか?

小西 そういうギターを弾きたいという気持ちがなくなったわけではありません。それが曲に必要であれば喜んで弾きます。

青山 轟音が今この瞬間の気分ではないだけで、鳴らすことを止めたわけではないんです。あと『Capy / Love Massacre』までにやってきた轟音は、コード進行やリズム、曲の展開も含め、オーセンティックなオルタナティブロック、いわば使い古されたもので、それを繰り返すことはもうしたくないんですよね。それが歴史的に新しいかどうかはわかりませんが、自分たちのなかで新しいことをやっていきたい。そのうえで、過去にやった要素をどう活かしていくかを考えることが楽しいんです。だからそこに轟音があればガンガン弾くと思います。

──最後に、今みなさんが拠点としている下北沢ひいては東京で、大きく言えばオルタナティブロック/インディーロック系のバンドがジワジワと盛り上がってきている印象があります。それについてはどう思いますか?

青山 僕らが下北沢のBASEMENTBARを中心にライブをするようになった頃は、PsychoheadsやWaater、NEHANNといったバンド、SPEEDというコレクティブなどに大きな刺激を受けました。今もPsychoheadsやWaaterは活動していますし、去年はBROTHER SUN SISTER MOONが、今年はNo Busesがすごくかっこいいアルバムを出しました。また今年に入ってbedが出てきて、仰ったような音楽が面白いという流れが加速した印象もあります。

僕らもそういった流れのなかで名前が挙がったとすれば嬉しいですけど、“あの界隈のバンド”みたいな見られ方、括られ方で取捨選択されることになるとちょっと違うと思う。だからこっちとしても、“シーンを作る”みたいな旗を立てて仲良く円陣を組んで何かをするというノリではなく、それぞれが独立した実力を発揮したうえで、人がそれをシーンとかムーブメントだと捉えるようなシナジーが生まれたとしたら、それはいいことだと思います。

Text:TAISHI IWAMI

Photo:小林真梨子

PROFILE

Sisters In The Velvet

2019年東京にて結成されたオルタナティブロックバンド。歪んだギターサウンドと耳をくすぐる繊細で叙情的なメロディが描き出す絵画的な佇まい。東京のインディーシーンの中で盛り上がりを見せつつある、次世代オルタナ勢の中の注目株。

INFORMATION

Bottles

2022年11月4日(金)

Sisters In The Velvet

フォーマット:デジタル

〈KOKOO RECORDS〉

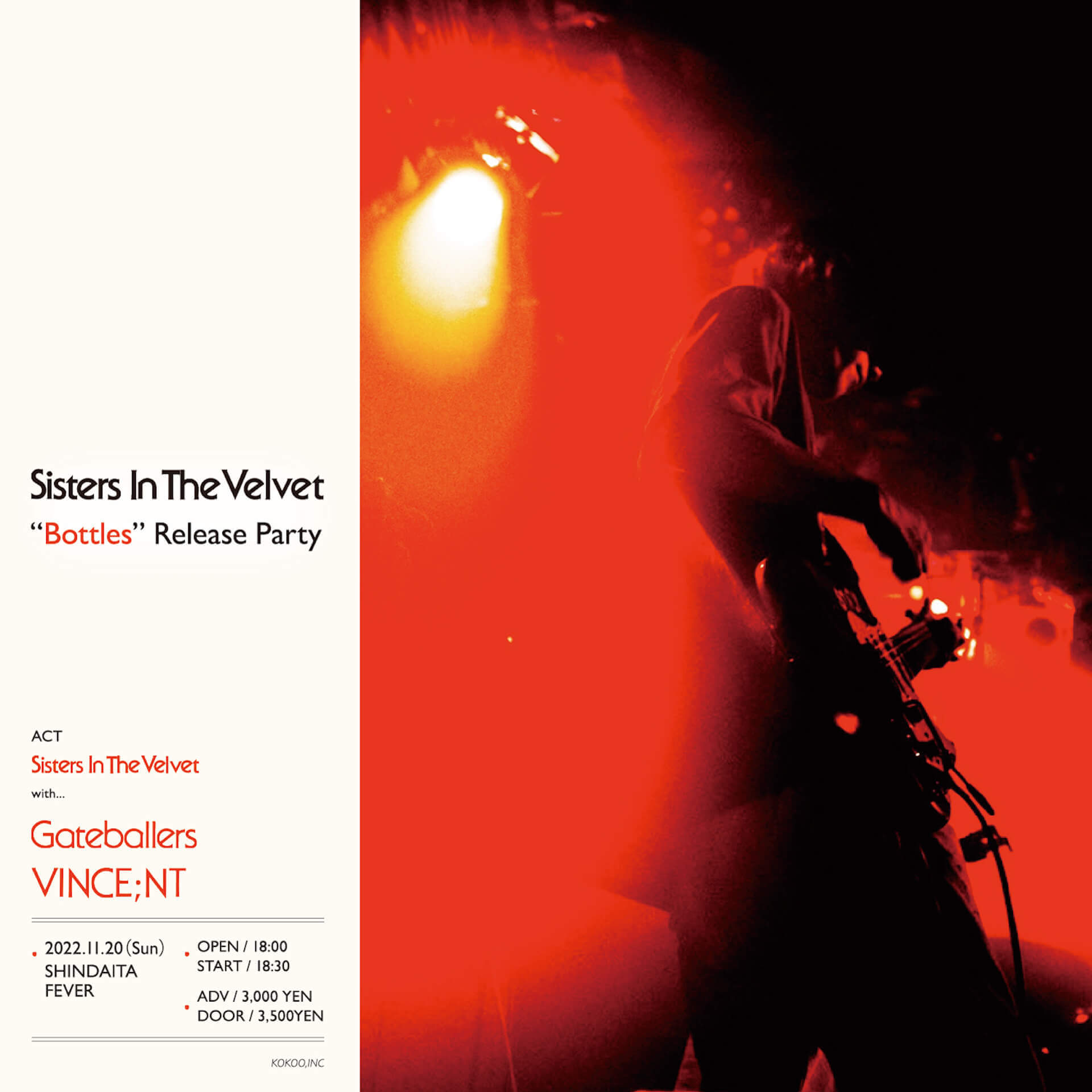

Sisters In The Velvet “Bottles” Release Party

2022年11月20日(日)

新代田FEVER

w. Gateballers、VINCE;NT

OPEN 18:00 / START 18:30

前売 ¥3,000 / 当日 ¥3,500(Drink代別)

チケット販売中:イープラス