2021年12月に25年ぶりのフルアルバム『Asakusa Light』をアムステルダムの〈RUSH HOUR〉からリリースした寺田 創一と、同年4月にノルウェーのレーベル〈Smalltown Supersound〉から2ndアルバム『Pulse Of Defiance』をリリースしたYoshinori Hayashi。ともに、1990年前後のクラブミュージックのサウンドをルーツに持ち、キャリアにおいてヨーロッパでの評価が先行してきたことなど、実は共通点の多い2人だ。

90’sのサウンドを今に蘇らせたジャパニーズハウスのレジェンドこと寺田と、鬼才と呼ばれ、時にアヴァンギャルドにハウスを拡張させてきたHayashi。対面で話すのは今回が初めてという2人に海外レーベルとの関係性から曲作りのスタンスまで、作り手目線のディープな話を語ってもらった。さらに終盤には2人が選んだ2021年のベストトラックも。

対談:寺田 創一×Yoshinori Hayashi

レーベルとの関係性

──お二人の接点というと、2020年の<Rainbow Disco Club>で共演されてますね。無観客収録での開催でした。

寺田 創一(以下、寺田) あの収録では共演者の方たちと言葉を交わすことはなくて。

Yoshinori Hayashi(以下、Hayashi) 同じ場にはいたんですが、感染対策が徹底していたので出演者は各々、出番が終わったら粛々と去るみたいな感じで帰ってました。イベント共演ではないですが、寺田さんが〈GRAVITY GRAFFITI〉からスプリットの12インチを出された次のリリースが僕だったんですよ。

寺田 そうでしたか。〈GRAVITY GRAFFITI〉はイタリアのパレルモのレーベルでしたよね

HAYASHI そうですそうです。Discogsを見ていたら、寺田さんの次だったんだって(笑)。レーベルメイトだ、って勝手に親近感を感じてました。

Soichi Terada / Whodamanny – Tell Me What(2016)

Yoshinori Hayashi/DB.Source – Square Sun/Anapo(2017)

──同時期にお二人ともヨーロッパツアーを回られていますよね。現地のリスナーから自分たちはどんな受け入れられ方、見られ方をしていたと思いますか?

HAYASHI 僕のデビュー作はイギリスの〈Going Good Records〉というレーベルからだったんですが、その時はレフトフィールドの再発が流行り出した時期で。そのリバイバルのなかで、欧米のリスナーは日本に対してレフトフィールドとかアンビエントな作品が掘り出される国というイメージを持っていたように思います。そういうタイミングだったので、現行のレフトフィールドを作っている日本人、という見られ方があったこともリリースにつながった一因だったんじゃないかと思っています。

当時、デビューにあたって名義をYOSHINORI HAYASHIからもっとシンプルな名前に変えようかと思っていたんですが、レーベル側からはそのままが良い、とも言われた記憶があります。今になって思い返すと、そういうことだったのかなと。

ツアーで実際に現地を回ってみると、ローカルなエリアに行けば行くほど、お客さんも共演者も僕のことをあらかじめ知ってくれていて、どんなDJをするのかな、という目線で待ってくれている感じがしましたね。

寺田 僕が覚えているのは、2015年に〈RUSH HOUR〉から『SOUNDS FROM THE FAR EAST』を出したときに、90年代の自分の写真やレーベル〈FAR EAST RECORDINGS)のリリースに関する資料を〈RUSH HOUR〉に渡したら、それらが全面的にフィーチャーされるビジュアルが上がってきたときのこと。彼らのなかで90年代の日本像が視覚的なイメージとして明確にあることが伝わってきました。現地のリスナーの方たちも、あのジャケットに使われている僕の写真を見ているので、あのままの雰囲気の僕を期待しているところが少なからずあったと思います。もちろん、ツアーを重ねるうちに、そういうイメージの世界で期待されている部分と実像の部分との乖離は少なくなっていきましたが。

──アーティストとレーベルがどんなやりとりをしているのかもう少し詳しく聞いていきたいんですが、寺田さんの今回の『ASAKUSA LIGHT』はどうやって形になっていったのですか。

寺田 〈RUSH HOUR〉からは、新曲ができたら逐一送ってほしい、と言われていたので、そういうやりとりはかれこれ5年間くらい続けていました。ツアー中はどうしても、ライブセットのなかにこんな曲を挟めたら、というモードで作曲をするのでライブを想定した曲もたくさんあったんですが、今回のアルバムにそれらはあまり選ばれていないんです。

なぜだろうという気持ちにもなるんですが、いざ36曲のなかから彼らがセレクトした11曲を並べて聴いてみると、彼らが自分に求めているイメージが明確に見えてくるというか。すごく納得できるんです。僕自身はそのイメージ像をいまだに掴みきれていないので、ライブはきっとそのイメージとズレたことをしているのかもしれないんだけど……。HAYASHIさんの作品は、曲数が多いものもありますが、レーベルとはどんな話をしているんですか?

HAYASHI 僕が1stアルバムを出したオスロ(ノルウェー)の〈SMALLTOWN SUPERSOUND〉は、基本的には放任でしたが、ひとつ注文としてあったのは尺を1時間に収めたいということでした。最初から最後まで聴いてもらうためには1時間が上限という話で。僕はDJもやっているから長尺の曲を作りがちで、なるべく丸ごと入れたいと思っちゃうんですが、そうなるとやはり曲のストックの中から、彼らにセレクトをしてもらうことになりました。面白かったのは、自分としてはカットでいいかなと思っていた曲が彼ら的には絶対入れたいという意見だったり。なんならそれが表題曲的にリリースのPRにも使われていたり(笑)。意外だなと思いつつ、他人が介在して作品を仕上げていく面白さも気付けました。

寺田 そういう意見をもらえるのって、ありがたいですよね。

HAYASHI 本当にそうですね。僕の20代は曲を作るだけで一切リリースをしていなかったので、プロの目線を入れてもらえるのはありがたかったです。

寺田 〈RUSH HOUR〉のAntalは作品に「A&R(Artists and Repertoire)」としてクレジットされているんですよ。彼ら自身の仕事として、アーティストの楽曲を戦略的に管理することに重きを置いている。僕にとってそれは登山のガイドのような存在で。僕が遭難しないように案内してくれる重要なポジションです。

──なるほど。HAYASHIさんの場合は、作曲者としての目線とさらにDJとしての目線も自分のなかにあるわけですが、そこにプラスしてレーベルの編集が入ることになるわけですよね。

HAYASHI 僕は、作曲するときのマインドセットがDJ目線だったりリスナー目線だったり、その時々で違うんです。色々な精神状態で作られたものが混在しているので、そういう毛色がちらかっている状態を整えてくれる人がいてくれて初めて、作品としてなんとか成立すると思っていて。曲作りは好き勝手にやりつつ、どこかでちょっと待て、と言ってくれる人がいるくらいがちょうどいいんじゃないかな。

「踊らせる」と「聴かせる」の狭間

寺田 HAYASHIさんの曲は本当に作風が多彩で、四つ打ちからビートレスなものまでありますが、どんなものを作るかはその時の気分で決めているんですか?

HAYASHI 四つ打ちはスクエアなイメージの中でグリッドに沿ったものを作っている感覚なのですが、そればかりやっていると疲れてくるんですよ。そういう時にジャングルとかブレイクビーツ的なもの、またはビートのないものを作っているんだと思います。ジャングルとかのビートって喋り言葉に近くて、そういう有機的な抑揚のなかで作ったり、または全くビートがない世界で作ると、頭が柔らかくなって良いんです。

寺田さんの曲作りについて僕がお聞きしたかったのは、今回の『ASAKUSA LIGHT』は、繰り返し聞けるループをちゃんと長く聞かせて、短く聞かせるループは早めに切り上げる、というフレーズの選択がすごく卓越している印象で。やはりストックしてあるフレーズはかなりたくさんあるんでしょうか?

寺田 そうですね。曲の断片をストックしては寝かせて、どこかのタイミングで引っ張り出してきて、という作り方がいつからか定着しましたね。昔は一曲を一晩で最後まで仕上げる、みたいなことができたんですが最近は集中力が続かなくて……(笑)。出来上がるものも、当時はやりたいことを全部乗せた、てんこもり状態という感じだったのですが、今は最低限の素材で構築していっているかもしれません。

HAYASHI 引き算がすごくされている印象でした。繰り返し聴きたくなるタイム感がある音楽って、ライブアクトのアーティストには多いんですが、クラブミュージックはどうしても断続的になりがちになる。一喜一憂する先のマッサージ感だったりというか「もう一回聴きたい」というスパイラルが寺田さんの音楽にはあると思ったんですよね。すごく計算されているなと。

寺田 自分としてはそれが達成できているとは思えないんです(笑) でも、作ってから歳月が経っているフレーズに対しては「これはこうしたら?」って自分に言えるところはあるかな。そんなにてんこもりにしても絶対食べられないでしょ?って(笑)。今回もそういう選り分けの工程はありました

──1曲を仕上げる落とし所として、クラブミュージックとしてなのか、リスニングミュージックなのかという方向性の棲み分けは意識されるんですか?

寺田 自分の中ではその境界線は無いような気がしているんですよ。作る上でそれらを分けて考えてこなかったんです。

HAYASHI ライブアクトの方は自分の内的なものを表現しているので、それだけでフロアに対して必要なものは自然なかたちで還元されているように思うんですよね。ステージで演奏している人のキャラクターがフロアに浸透している状態では、自己表現とフロアが滞りなく繋がる。DJはそこが難しいところで、フロアのために身を切るトラックをプレイする必要がありますね。

寺田 身を切るトラック、ですか?

HAYASHI DJプレイでは、自分が100%好きな曲をかけるために少しずつアクセルを踏んで行かなくてはいけない。でもそれは打算じゃなくて、濃い味のあとに薄味が感じられないのと同じで、生理的なものだと思うんです。強いインパクトのトラックのあとに繊細な曲をかけても伝わりにくいわけで。そういうなかで、自分が取り組みたいプレイに対して、自分を着替えることなく手持ちのカードのなかでフロアの空気と合わせた流れが作れるか、というせめぎ合いをDJ中の自分は抱えていると思うんです。

寺田 その葛藤は意外とライブでもあって。作った曲がライブだといまいち機能しなかったりして、ミックスバランスを変えたりキックの音色を変えたりすることがあります。

HAYASHI コーディネートみたいな感覚ですよね。

寺田 そうですね。作品用にレコーディングしたトラックそのままだと、プレイのピークに持っていけないことがあるから、あしらいを調節する。それは楽しい作業なんですけどね。

HAYASHI そういう葛藤はずっとありますね。僕は90年代の音が好きだから、リズムマシンの音もピュアなものが好きなんですが、そればっかりだと聴感的にはバチバチしすぎてしまうところがある。音楽的なフレーズじゃなく、単なる盛り上げのためのツールみたいになっていないか、とか。自分の好きなものに嘘をつかずにどうやって拡張していくか、伝わるものにしようかということを考えてます。そこでスタイルを着替えてしまったら僕じゃなくていいものになってしまうと思うので。

ハードウェア機材と作曲

HAYASHI 寺田さんはハードウェアの機材を多く使用しているイメージがあるんですが、やはりそうなんですか?

寺田 音源としてハードウェアのものを使っていることは多いですね。ドラムマシン本体を鳴らしているわけではないです。90年代当時に作った、マシンの音のサンプルをいれたライブラリーデータがあるのでそれを使っています。またはハードウェアの音で作られたオーディオファイルをDAW上のアレンジウインドウに貼ったり。

HAYASHI てっきり、アナログのドラムマシンとシーケンサーだけで組み立てているのかと思っていました(笑)。

寺田 アルバムの売り文句に『当時のシンセとドラムサウンドを……』とか書いてありますもんね(笑)。確かにシンセサイザーは当時から変わらないハードウェアのものを使っているんですが、ドラムはサンプラーにいれているし、全体の制作はlogic(DAWソフト)上でしています。ハードウェアサンプラーのデータとしては当時のMOディスクに入っていた音源を使っているので、あの時代のサウンドを再現しているというのは本当です。

HAYASHI 僕も同じく、素材は全部サンプラーに入れて作っていくやりかたです。昔はお金を貯めてハードウェアを買い揃えたりしていたこともあったんですが、全部辞めちゃいました。今はラップトップ一台で完結させています。

──いちリスナーの立場からすると、ハードウェアで作られたものにロマンを抱きがちだったりするのですが、作り手であるお二人はどうなんでしょう。

HAYASHI ハードウェアでしか出せない音はあると思います。そしてそれが作曲のインスピレーションになる人もいると思います。僕の場合は機材を起点にして曲を作ることがないので。自分はいいかな、って思ってます。思いついた音をすぐにかたちにできる環境のほうを優先的に考えるので。

寺田 僕の場合は、自分の一番好きな音を最短で手軽に出せるのが昔から使っているシンセサイザーだというだけで、ハードウェアであることにこだわっているわけではないですね。当時買い揃えたシンセサイザーも、目当てのものが売っていなかったから代わりに手に取ったものをいまだに使い続けているという感じで、こだわり抜いて選んだわけじゃないんです。

制作環境では昔のDigidesignのインターフェースを使っているので、ソフトウェアもDigidesignと互換性のある最後のバージョンであるlogic 9をいまだに使っていたりと時代遅れなんですが、それも単にラップトップで完結する環境に移行できていないだけなんです。だいたい12年周期くらいで制作環境を新しくするんですが、そろそろ次はラップトップ一台に収めるのもアリかなと思っているところです。最近は、ハウスセットのライブ用の編集作業はAbleton Liveで作っていますね。

2021年のベストトラック

──林さんは2022年はいくつかリリースが控えているとか。

HAYASHI コロナの影響だったり、プレス工場が混んでいたりでいろいろとディレイしているんですが、〈SMALLTOWN〉には曲をたくさん送っていて、予定では4枚リリースがあります。90年代のテクノとかブリープをイメージして作ったものが多いです。あとは地元の友達たちと作ったトリップホップ寄りの作品も控えています。小さいレーベルからのリリースだと、レコードのプレスにすごく時間がかかるので、忘れた頃にリリースされるみたいな時間感覚ですね。

寺田 『ASAKUSA LIGHT』もレコード盤のプレスの遅れに合わせてデジタル配信も延期になったんですよ。デジタルだけ先行させる方法もできたと思うんですが、〈RUSH HOUR〉としてはデジタルとレコードは同時に出したいという意向だったみたいです。

──HAYASHIさんはその時々でご自身の興味関心が向いているサウンドをクイックに作品にしていくスタイルですが、寺田さんはコンセプチュアルなプロジェクト単位のリリースが主軸ですよね。日常で触れる音楽から触発されることはありますか?

寺田 もちろんありますよ。最近は本当にSpotifyの奴隷状態で(笑)。アプリがレコメンドしてくれる曲が本当に良くて、自分では見つけられない曲と出会えるのが良いですね。ながら聴きができなくて、ずっとイヤホンで聴き入ってます。

──お二人の2021年のベストトラックを教えてもらいたいのですが。

寺田 僕が一番繰り返し聴いたのは、Kareem Aliの“Godson of House (feat. Byron The Aquarius)”です。ブレイクの後の展開も不思議で、すごく良い。

Kareem Ali/Godson of House(feat. Byron The Aquarius)

──ニューヨーク生まれで今はアリゾナ州フェニックス拠点のアフロ・フューチャリズム系の若手ハウスプロデューサーとのことです。

HAYASHI ファンキーな音使いだったりジャジーなコード感が寺田さんのプロダクションに近い気がします。アイデアソースになりそうなものを好んで聴いていたりするんですか?

寺田 全然そんなつもりはなくて、コード感のないハウスも好きなんですけど……。でもこれを一番聴いていたということはそういうことなのかなあ。こういう『殴られる』系の強いキックの音が今っぽいというか、最近良いなと思っていて。

──2021年の年末にWOMBで久々に寺田さんのライブを拝見して、数年前のライブセットよりも断然キックの音が強かった印象でした。箱の音が関係しているのかと思っていたのですが、キックを差し替えていたのでしょうか。

寺田 そうですね。特に昔の曲は元のトラックのままだとセットの流れ的に物足りない場合があるので、あの時はキックをハウスっぽくなくて固い『殴られる』系のものに変えていました

──なるほど。林さんのベストトラックも教えてください。

HAYASHI 僕はクラブミュージックじゃないんですけど、ハイエイタス・カイヨーテ(Hiatus Kaiyote)が去年出したアルバム『Mood Valiant』のなかに入っている“All The Words We Don’t Say”。これは死ぬほど聴きましたね。

Hiatus Kaiyote/All The Words We Don’t Say

寺田 どこの国のアーティストなんですか?

HAYASHI オーストラリアです。この曲はアルバムのなかでもちょっと異色なんですが、昔からこういうアプローチはしていて、それをさらに押し進めたかんじ。タイトな部分とそうでない部分のコントラストがすばらしいですし、歌詞の世界観に合った歌い方をしていて、本当に歌が上手い人ってこういう人だなと。

──『Mood Valiant』はボーカルのNai Palmは乳がんを克服してからの復帰作でもありました。

寺田 そうなんだ。最近はジャズやロックのレコードはあまり聴いていなかったけど、元々はチック・コリア(Chick Corea)とかのジャズプレーヤーが大好きでよく聴いていましたね。あと、レッド・ツェッペリン(Led Zeppelin)のサウンドがすごく好みで、サンプラーに通しながら友人が譲ってくれたレッド・ツェッペリンのレコードを聴いたこともありました。

──なるほど。お二人とも2022年はやはり海外を含めてツアーを回りたい、という感じでしょうか。

HAYASHI そうですね。2022年は予定通りにいけば2か月に一作くらいのペースでリリースができるので、感染状況的に許されるのであれば海外を含めたツアーをしたいですね。DJだけじゃなくライブも増やしていきたいなと思っています。

寺田 1月に早速オーストラリアツアーがあります(オーストラリア現地での感染拡大によって予定されていた7公演中5公演が延期)。『ASAKUSA LIGHT』を出したので、今年はアルバムの曲を含めたライブセットをやっていきたいですね。作品の統一されたトーンに合わせてミックスしてある曲を、ライブでは良い意味で壊して再構築したい。そうすることで、フロアに来てくれるみなさんに楽しんでもらいたいんです

──なるほど。楽しみにしています!ありがとうございました。

Text:Kunihiro Miki

Photo:Maho Korogi

PROFILE

寺田創一

1965年3月19日生まれ、東京都出身のミュージシャン/アレンジャー/作曲家。電気通信大学では計算機科学を専攻。在学中よりセッションミュージシャンやマニュピレーターとして、89年より作編曲家やリミキサーとして活動。同時に自主レーベル〈Far East Recording〉を設立。97年頃からはドラマやゲームソフトのサウンドトラック制作を通じて映像的なアプローチも行なう。2009年からは液晶モニターと携帯ゲーム機と巫女装束でOmodakaのパフォーマンスを始め、加えて2015年からは国内外でハウスセットのライブ公演も続けている。

Yoshinori Hayashi

現代音楽作曲家、野澤美香に師事。2015年デビュー作「終端イーピー」がJuno Best Single of 2015に於いて6位に選出。2018年10月 デビューアルバム’’AMBIVALENCE’’、2021年、セカンドアルバム『Pulse Of Defiance』をノルウェーの老舗レーベル Smalltown Supersoundよりリリース、2019年ノルウェー国立弦楽オーケストラとのコラボレーションLiveを敢行。またDJとしてもその安定したテクニックとユニークな選曲には定評があり国内の主要クラブはもとよりRainbow Disco Club、FRUE Festivalなどにも出演、ヨーロッパ、アジア、オセアニア各国におけるツアーも行っている。積み上げられた技術とパーソナリティーを兼ね備えた音楽性が国内外で高く評価されている。90年代クラブミュージック奇盤蒐集家。

bandcamp|Instagram|Spotify |YouTube

RELEASE INFORMATION

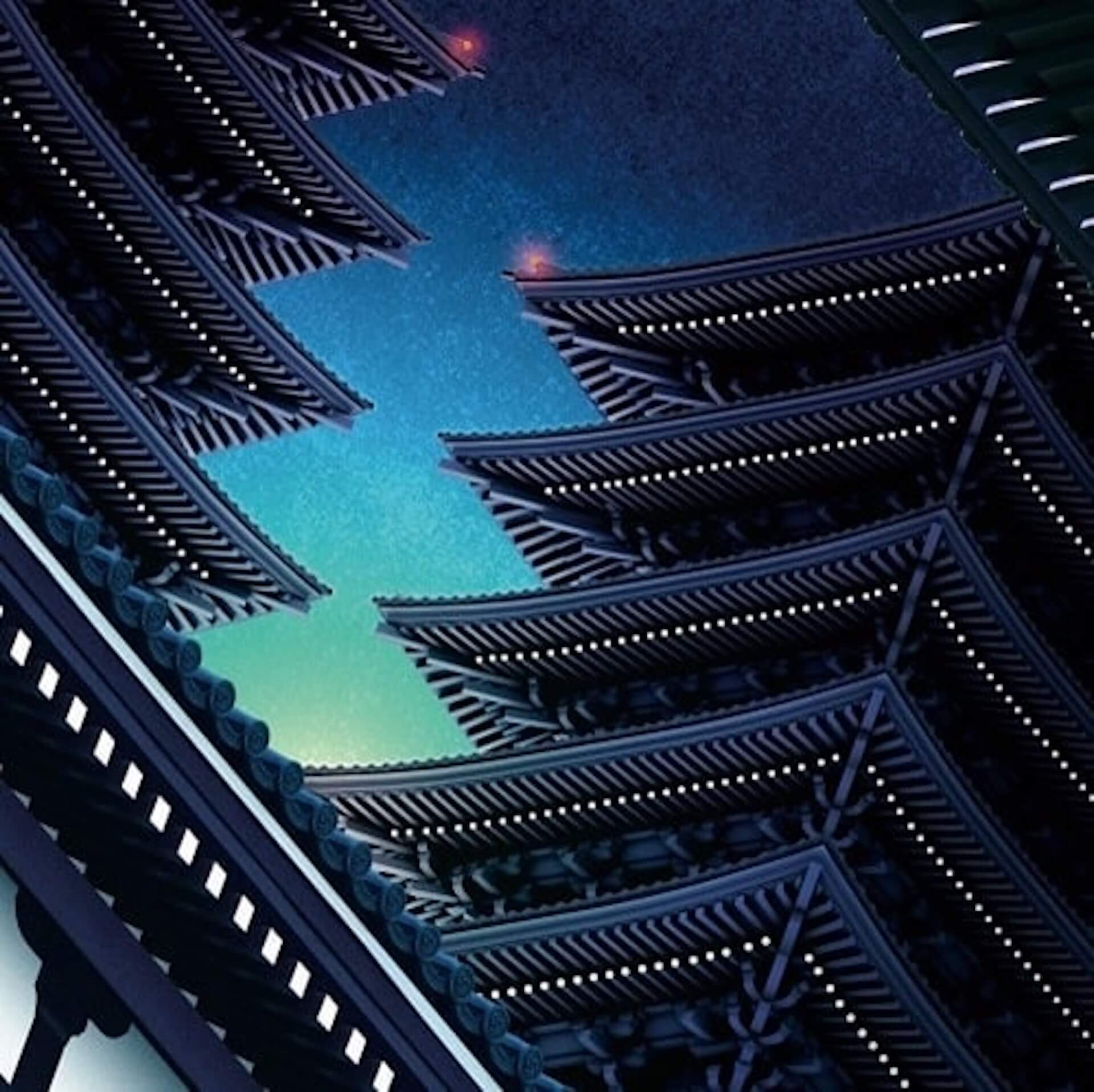

ASAKUSA LIGHT

SOICHI TERADA / 寺田創一

2021年12月15日

Rush Hour

Tracklist

1. Silent Chord

2. Double Spire

3. Bamboo Fighter

4. Diving Into Minds

5. Marimbau

6. Takusambient

7. Soaking Dry

8. From Dusk

9. Runners

10. Blinker (Attias Remix)

11. Soichi Terada X Masalo – Double Spire

12. Soichi Terada X Masalo – Diving Into Minds

13. Blinker

14. Epoxy Lamp

Fear Or Music – V/A

Gravity Graffiti | GRA020

-参加アーティスト-

GG42, Dynamo Dreesen & SJ Tequilla, Palta & Ti, Acidboychair, Yoshinori Hayashi & Riccardo Schirò.

남편 Husband Version – Fairbrother

Self Released

-参加アーティスト-

Mogwaa、Kim Oki、Yoshinori Hayashi、エマーソン北村