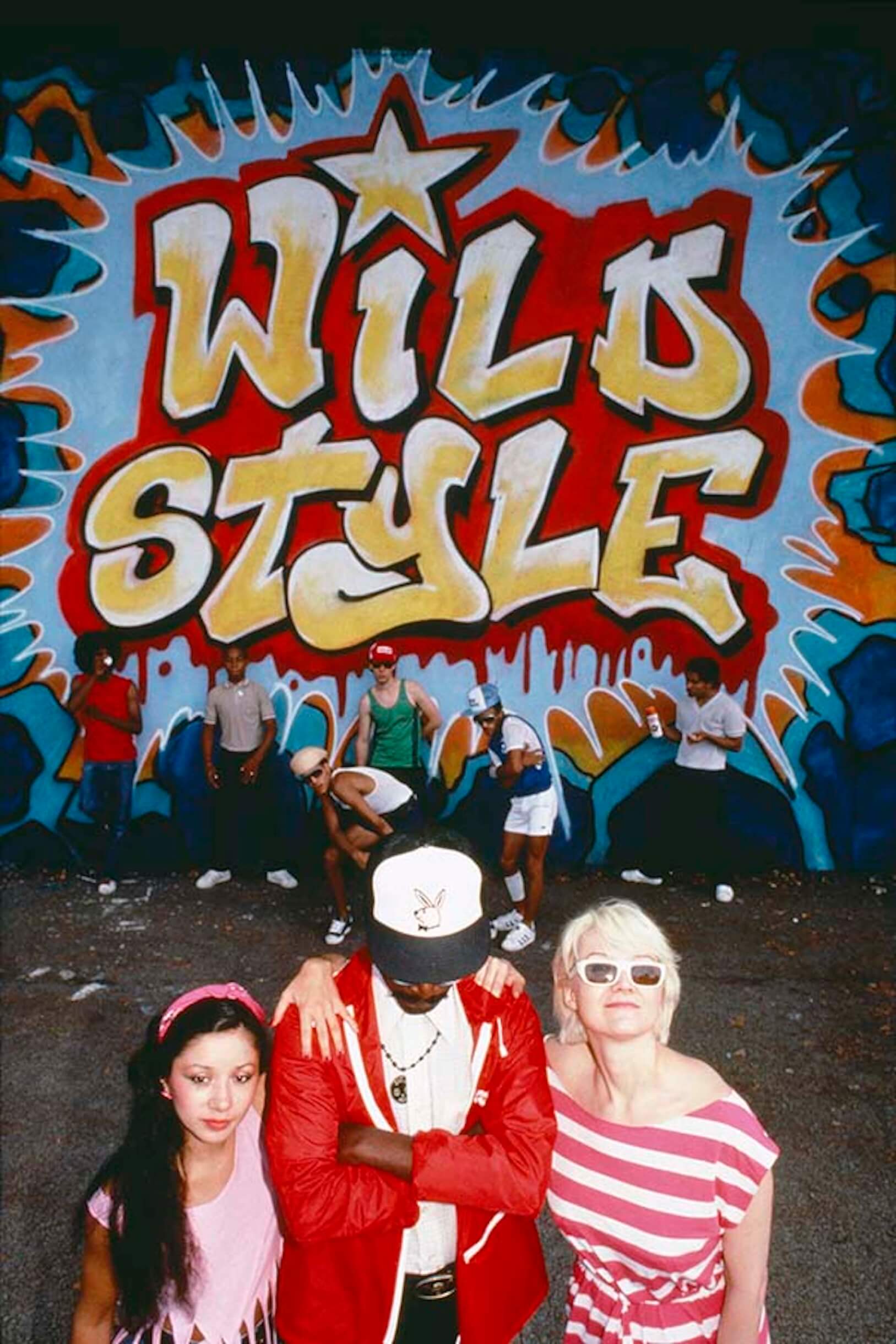

1983年に公開された『Wild Style』は、今ではヒップホップとして知られるようになったカルチャーの黎明期の様子を、それが始まり発達したニューヨークの非常に治安の悪い地域で捉えた伝説的な映画である。そして、この作品は熱狂的に支持されながら、同時に、自主制作の低予算ということもあるだろう、その映画としての“完成度”に疑問を呈する批判的な見方があったことも確かだ。

ヒップホップはストリート・カルチャーであり、つまりはDJやラップをすること、またブレイクダンスやグラフィティも、1970年代を通じてニューヨークの非常に治安の悪いとされる地域で子供たちの遊びとして発達したものだ。昨年の春に日本でも初の劇場公開がされた(これまた驚くべき!)『Style Wars』(1982年)がシーンに潜入したドキュメンタリーなのに対して、『Wild Style』は外側の社会と触れつつあったストリートのカルチャー・シーンに当時実際に起きていた様々な出来事を、当時実際にグラフィティやラップをやっていた若者たちを出演させながら、しかしドキュメンタリーではなく、演技として考えると未熟な振る舞いの目立つ青春映画のごとく描く。例えば、強く印象に残るラストの円形劇場の場面は日本のヒップホップにも大きな影響を与えた(例えば、その13年後の<さんピンCAMP>)が、一方で主人公のラヴ・ストーリーは雲散霧消してしまう。

『Wild Style』は1980年には既に制作が開始されていたが、当時はまだ“ヒップホップ”という言葉すら知られていなかった。ランDMC(RUN DMC)がロック・バンド、エアロスミス(Aerosmith)とのヒット”Walk This Way“を飛ばしてヒップホップに少しばかりの白人やアジア人のファンが増えるのは1986年だ。そんな黎明期のカルチャーはどうして映画になったか。監督であるチャーリー・エーハンに話を伺った。

チャーリー・エーハン(『Wild Style』)

ヒップホップへ導かれたアート活動の手法

──あなたは現代美術に興味があって、1973年に世界の現代美術の中心的な都市ニューヨークに移り住んだそうですね?

世代的にいうと自分は1960年代を体験せず、70年代に(ニューヨークに)たどり着いた世代だ。1970年代のアート・シーンは60年代のそれと異なる。アンディ・ウォーホルのようなアーティストの作品を展示するのは1960年代にはとても実験的だったが、そのあとの70年代にはギャラリーには既にお抱えのアーティストがいた。属していないアーティストたちは集まって自分たちを表現するために自主的にグループ・ショウを行ったりしていた。当時私はそういうパフォーマンスをする他のアーティストたちとよく一緒にいたが、でも、自分は恥ずかしがり屋でパフォーマンスは難しかった。台詞も覚えられないし、そういうタイプの人間じゃなかったんだ。そこでカメラを使って表現をすることにした。

──1970年代初期の現代美術は、伝統的な素材に飽き足らずヴィデオなど新しいメディアを使ったり、演劇など他のジャンルとの垣根を壊したり、ギャラリーや美術館の外の都市環境にもアーティストたちが介入していった時代です。

私はアーティストとして映画を制作してみようと考えた。またもうひとつは、当時私の周囲にあったアートを展示するために(筆者註:既存のギャラリーのお抱えアーティストとは違って)その展示する場所自体を自分たちで創り出していくというラディカルな考えが、もうひとつのラディカルな考えになっていった。それはアート作品を創るのに現代美術の世界にいる必要はないし、自分のアートをギャラリーで現代美術愛好家に見せる必要はないということだ。例えば、プロジェクト(筆者註:ヒップホップが生まれる舞台となった低所得者用巨大集合住宅)に出かけていき、ギャラリーでアートを見る層とは異なる暮らしをしている人々に向けてアートを創り、彼らに向かって展示をすることで、オーディエンスを膨張させていく。だから私は外に出かけていって映画を撮影し、それをプロジェクトで観てもらっていた。

──結果として映像に映っていることだけでなく、その映像を現実の世界のどこでどうやって撮影して誰が観るかもあなたにとって重要だったということですね?

プロジェクトに出かけていって自分が撮影した映像を上映するというのが私の“アート作品 “だった。アート・ワールド(現代美術業界)はそれをアートだとは思っていなかっただろうが、自分ではアート・プロジェクトだと思ってやっていたし、実験的なアートとして美術の知識がないオーディエンスとの相互関係を深めるとでもいうのか、すごく良い経験だった。今話しているのは1980年代ですらなくて、1976年とか1977年とかだが、当時は今とはまったく異なった世界だった。瓦礫となって空のビルだけのブロンクスのイメージは知っていると思うが、ロウアー・イースト・サイド(マンハッタン)もブロンクスと同じように非常に貧しくとても危険だった。自分が出かけていくことにすごく注意を払い、ただあてもなくフラフラ歩かないようにして、スーパー8がまだなくてボレックス・カメラを持っていたので16mmのカメラで撮影して、それをただ壁とかに投影していて見せていた。

そんなある日私はスミス・プロジェクト(筆者註:ロウアー・イースト・サイドにあるアルフレッド・E・スミス集合住宅)の中にある体育館に出かけていったけど、真っ暗で大きな体育館でDJがジェームス・ブラウンの”Sex Machine”を繰り返しプレイしていた。ものすごく大きな音だった。そこでは若い男性が並んで互いに相対してダンスしているのが見えた。とても部族的だと思ったし、普通のダンス・パーティには見えなかった。そこでその場面をいくつか撮影して、毎週土曜日の夜にスミス・プロジェクトで何か起きているのは知っていたから、次の週にプロジェクターを持ってまた出かけていき、上映をしたんだ。(アートを通して)どうやって人々と会って知り合うか、そういう実験としてだ。

──そのダンスというのはとても初期のブレイクダンスだったんでしょうか?

間違いないと思う。さて、あるときに子供たちが幾人か上映会にやって来て「僕たちはあなたと映画を作りたいんだ」と言って来た。だから「一体何を作りたいんだい?」と聞き返したら、「自分たちはマーシャル・アーツの(私設)学校をやってる。あなたとマーシャル・アーツの映画を作りたいんだ」と答えた。私はすごく興奮して、その翌年は彼らと一緒に丸1年間費やしてスーパー8カメラを使ってカンフー映画を撮影した。その映画を私は後に彼らのコミュニティで上映した。名前は『Deadly Art of Survival』というんだ。そして、この経験が私をヒップホップに導き入れることとなった。なぜって、ヒップホップの聞き手の子供たちとそこでマーシャル・アーツ映画を作るということで一緒にいることになったからだ。

『Wild Style』日本上陸の背景

──1970年代初めからタイムズ・スクエアのポルノ映画館のようなところでは香港制作のカンフー映画が安い入場料で上映されていて、“ブラック”の若い観客に人気があったといいます。あなたは以前のインタヴューで、『Wild Style』をドキュメンタリーにはしたくなかった、なぜならヒップホップを実際にやっていた層は社会の記録映像なんて観るとは思えなかった、と答えています。

私はパンク=映像作家のグループに属していた。その活動方針があるとしたら、シーンの一部として映像を作るということだが、当時、幾人もの映画作家たち――今話しているのは1978年、79年頃の話だが――彼らはナラティヴな映画をスーパー8で制作していた。アート映画ではなくジャンル映画を作っていたんだ。チャンバラ映画もフィルム・ノワールもジャンル映画、またティーン・ミュージカルもジャンル映画の一種ともいえる。でも、私たちの映画でスターとして起用されるのは“シーン”のスターなんだ。彼らの周りの世界で知られている人たちで、私が『Deadly Art of Survival』を制作したとき、『Deadly Art of Survival』のスターであったネイサン・イングラムは彼の近所でスターだった。だから映画のなかにビルトインされた観客を持つということになる。

──意図していたように実際にあなたのアート作品としての映画は新しい観客を創り出した、と。

プロジェクトに行っての撮影と上映は『Wild Style』に続いていくステップの一つだったが、もう一つは1980年夏に私がメンバーだった現代美術集団Co-Labでやった『The Times Square Show』という展示で、タイムズ・スクエアの真ん中での大きな無料のアート・ショウだ。ストリートとアートのミックスで、なんでもありという感じだった。あとから有名になったジャン・ミッシェル=バスキアやキース・ヘリングの作品も展示されたし、多くの無名の、でも、このショウを通じて名前が知られていくようになる人々が参加していた。私の双子の兄弟のジョン・アーヘンもそうだし、私の妻のジェーン・ディクソンもそうだし、デイビット・ハモンズや有名なアーティストも多く参加していた。

そこにファブ・5・フレディがやって来て、彼はロウアー・イースト・サイドに貼ってあった私のカンフー映画のポスターを見てヒップホップ映画を作ろうと決めて私に会いに来たんだ。フレディは「リー・キノネスとも一緒に活動している」と言ったので、私は「明日の朝にリーを連れて来ることはできる? もしできるなら映画を一緒に作ろう」と伝えて、スプレー缶を渡して『The Times Square Show』の会場の壁にスプレーしてもいいと言った。彼らは次の日の朝にやって来て『The Times Square Show』が行われていた建物の外側の壁に素晴らしいグラフィティを残したんだ。映画の最初のシーンが撮れたと思った。映画には使われなかったが、最初のステップであったことは明らかだった。まったくイリーガルで『Wild Style』が完全に許可を取らないで制作されたことの象徴のようだ。それから私とフレッドはいつも一緒にブロンクスに行くようになって、ビジー・ビー(Busy Bee)やコールド・クラッシュ(・ブラザーズ、Cold Crash Brothers)などのラッパーに会ったりしたが、私の最大の問題はリー・キノネスを映画にスターにするということだった。最後には彼はやってくれたけれど。

──グラフィティが非合法のまま今でも世界中の人々を魅了しているのは驚きです。映画を完成させるとあなたたちは日本へ向かった。

ちょうど昔東京で撮影した写真を引っ張り出していろいろ見ていたところなんだ。映画プロデューサーのフラン・葛井とカズ・葛井の2人は『Wild Style』の日本公開にあたって日本への総勢30名以上の映画のプロモーション・ツアーをオーガナイズした。ちょうど “西武デパート”は“ニューウェイブ/ニューヨーク・ナイツ”とでも呼べるような催しを彼らの店舗で計画していたんだが、カズは「いや、ニューウェイブやパンクではなくて、今必要なのは『Wild Style』のキャストたちをここ(日本)に連れてくることで、そうすれば今実際にニューヨークで何が起きているのかを見ることになる」と答えた。ヒップホップのカルチャーはニューヨークでも知る人ぞ知るといった感じでアンダーグラウンドだった。『Wild Style』のニューヨークでのプレミアで一部のアンダーグラウンド世界は別として一般に初めてヒップホップに人々がアクセスできるようになったんだ。

──つまり、ブロンクスやブルックリンのシーンに通じていた人以外では、実はニューヨークと東京ではリアルなヒップホップに触れるのにそれほど時間差はなかった、と。30名以上のプロモーション・ツアーとは、しかしバブル経済で潤っていた当時の日本ならではのエピソードに思えます。

私たち『Wild Style』の関係者30名で東京に到着した。ニューヨークに比較してなんと東京は未来的だったことだろう。東京は本当に未来的で、高層ビルが立ち並びすべてが明るく小綺麗に並べられていて、ニューヨークのタイムズ・スクエアにも似た場所が東京にあったが、それはもっと繁華街全体へと跨り拡がっていた。ニューヨークは東京に比較するとなんとも古い街に思えた。東京に着いてすぐにフランとカズがオーガナイズしてくれて、私たちは代々木公園に出かけていった。日曜日で、子供たちが集まっていて大混雑だった。日本人の子供たちがブーン・ボックス(筆者註:持ち運び可の巨大ラジオ/カセットテープ・プレイヤー)を持ってきていた。そしてまったく異なるグループが一緒に──例えば、ロッカーズがいた。エルヴィス・プレスリーのようなヘア・スタイルをしたような若い日本人だった。グリースでヘアを後ろに流してまとめていて、黒いレザー・ジャケットを着ていた。女性たちはアメリカでは“白い妖精”と呼ばれるような格好をしていた。彼女たちは白いくるぶしまでのソックスを穿いて、それにホワイト・デニム・ジャケットを合わせたりしていた。アメリカの1950年代のようだった。

こうした1950年代のスタイルの横には“タケノコキッズ(筆者註:竹の子族)”たちがいた。“タケノコ“って“bamboo”という意味だと思うが、竹の子族の男女は同じ格好をしているように見えた。翻るような明るい色彩のローブのようなものをみんなが着ていて、なんというか、フェミニンに見えた。だからロッカーたちと対照的に見えた。ニューヨークのラッパーやDJが代々木公園に着いてロッカーやタケノコ族を見たとき、お互いにストリート・ギャングのように見えたようなところもあったと思うし、揉め事も起こりそうだった。実際に、人の波が私たちを囲んで“これを一体どうしてくれようか“みたいな雰囲気になったんだ。バトルといってもブレイクダンスのバトルじゃなくて一触即発の雰囲気だったけど、そこで他の(日本人の)子供たちがやってるようにブーン・ボックスを路上において円を作り、ブレイクダンサーたちがブレイキングを始めたんだ。(ブレイクダンスは基本的にバトルなのだから)既に自分たちの身に起こっていることへの反応ともいえるし、また未知のものへのイントロダクションともいえる。そして既にヒップホップを知っていたはずのDJ KRUSHとかも含めて私たちの来日の噂はその後数日で広まっていって、人々が私たちを真似し始めたことに気がついた。すぐに他の多くの子供たちも、私たちがそこでやったことを思い出して再現を試みていた。

西武デパートではグラフィティ・アートの大きな展示をやっていて、またDJやMCをしているのを見ることができる小さな部屋もあった。それ以外でも彼らはイベントをオーガナイズしていて、人々はリアルなヒップホップを見ることができた。ロック・ステディ・クルー(Rock Steady Crew)、コールド・クラッシュ・ブラザーズ、なかでもビジー・ビーは最も日本で人気のあったパフォーマーだったと思う。彼が奇抜な動きをするのに観客の子供たちが反応したということもあるし、なによりも感情のやりとりがそこにあった。ヒップホップはコール&レスポンスのカルチャーだ。彼は“手をあげて振ってみよう”と叫んだけれど、そうなると観客が英語を話せるかどうかは問題ではない。人々は彼が何かを叫んだのを聞いて、彼がやったことを真似て反応して手を振り始めたんだ。その瞬間のことを本当によく覚えている。

未定義だったヒップホップ四大要素を視覚的に表現

──日本でヒップホップが始まった瞬間ではないでしょうか。さて、前からお聞きしたかったのですが『Wild Style』にはヒップホップ の四大要素といわれるDJ、ラップ、グラフィティ、ブレイクダンスが交差するようなプロットになっています。もちろんこうした要素はストリートの子供たちが実際に創り出して発展させたカルチャーですが、あなたと脚本を共同で書いたファブ・5・フレディ2人がストリートで起きていたことを整理して定義したともいえるのでは? あなたたちが映画を作らなければDJもラップも貧しい子供たちの遊びのままでアートの形式だなんて誰も思わなかった可能性もないわけではないので…。

この作品はドキュメンタリーではない。アイデアを提示するアクトについての映画で、さまざまなアーティストとのコラボレーションといえる。アーティストというのは(従来の画家や彫刻家ではなく)DJ、ラッパー、ブレイクダンサー、グラフィティ・ライターだが、彼らはあの時点では未だ(ギャラリーや美術館で行われるようには)人々に提示されることのなかったカルチャーをプレゼンテーションしていたといえる。私たちが『Wild Style』を作ったときに、横に大きくグラフィティが描かれていて中央にステージがあってそこでダンサーがパフォーマンスしているというような風景はまだなかった。どこでもそんなものを観たことはなかった。それは私たちが映画のために創り出したものだ。だからそれを定義といっていい。

例えば、『Wild Style』のバスケットボールの場面だが、ライバル関係にあるラップ・グループ間の競争についての強引な切羽詰ったプレゼンテーションとでもいってよく、バスケットボールのコートは自然に見えるかも知れないが実際の彼らはそんなことはしないし、彼らにインタヴューしても得られないようなことを表現する、映画のための一場面だ。だから最後の円形劇場の場面も、ゲットーで崩れ落ちていくような酷い状態にあった当時のニューヨーク市が、音楽と絵画(グラフィティ)をもってして、フレッシュで活気があり、人々が一緒になることのできるカルチャーの一体化の表現を意図したものだ。

──まだ世界のほとんどの人々がヒップホップを知らなかった時点で、あなたは瓦礫から生まれていたこのアートの未来を描かなくてはいけなくて、それはアートによってコミュニティが一体化されるというヴィジョンになったわけですね。

だがなにもないところからそうなったわけではない。人々がそうしたことを信じていたんだ。もちろん、(アフリカ・)バンバータ(Afrika Bambaataa)はユニヴァーサル・ズールー・ネーションを設立していた。なので、バンバータは4つの要素を信じていたといえるし、一方で彼が話していたことではあっても、例えばライヴ・ショウがそのようにプレゼンテーションされていたわけではなかった。『Wild Style』という映画が視覚的にそれらの要素を同時に提示したといえる。

例えば、ブレイクダンスをヒップホップのクラブで見たことはなかった。だから最初のオリジナルなアイデアでは映画に入れるつもりもなかった。でも、1981年の春にダウンタウンにあったフューチュラのスタジオで開催されたリーの誕生パーティにレディ・ピンクが友だちのロック・ステディ・クルーを連れてきたんだ。でも、彼らの持参して来たブーン・ボックスにバッテリーが入ってなくて、みんなで拍手してリズムを作った思い出がある(笑)。もう私が『Wild Style』の制作は始まっていて、彼らも知っていたからパーティにやって来るなり「エーハンを掴まえよう」と彼らは言っていたらしく、後に大好きになったフロスティ・フリーズ(筆者註:2008年に死去)は私の正面にやって来てムーヴをやってくれた。私はうまくダンスなんてできないけど、チャレンジだと受け取って2人でグルグル回ったりした。とても楽しかった。

私が『Wild Style』を作ったとき、映画『ハーダー・ゼイ・カム』より良い映画は作れないと知っていた。しかし、そのスピリットを持つ映画を撮りたいと思った。最も大きなインスピレーション『ハーダー・ゼイ・カム』では、ジミー・クリフがオリジナルの曲を書いていて、ジャマイカはキングストンが舞台だ。そこのゲットーでラスタの若い人々は売買のためのマリファナを栽培しているので警察からはお尋ね者とされるが、彼らは音楽とも深く繋がっている。だからカルチャーについてのミュージカルだといえる。『ハーダー・ゼイ・カム』を観ると暴力シーンと呼べるような部分はない。暴力についてではなく、カルチャーについての映画だからだ。あの映画がアメリカにやって来たとき、人々はあの映画で描かれているカルチャーについてまったく知らなかった。あの映画がアメリカの人々にあのカルチャーを紹介したのだ。だから、私もカルチャーを世界に紹介する映画を作ろうと思った。それは確かだ。

──お尋ね者とされていても実際に悪いことは何もしていない、それは映画の典型的な始まり方ですが、現実にそういうこともあるかも知れない。個人的にはあなたはヒップホップを作った一員だと考えています。今日はお話を伺えて本当に光栄でした。ありがとうございました。

映画『WILD STYLE』予告

Text:荏開津 広

INFORMATION

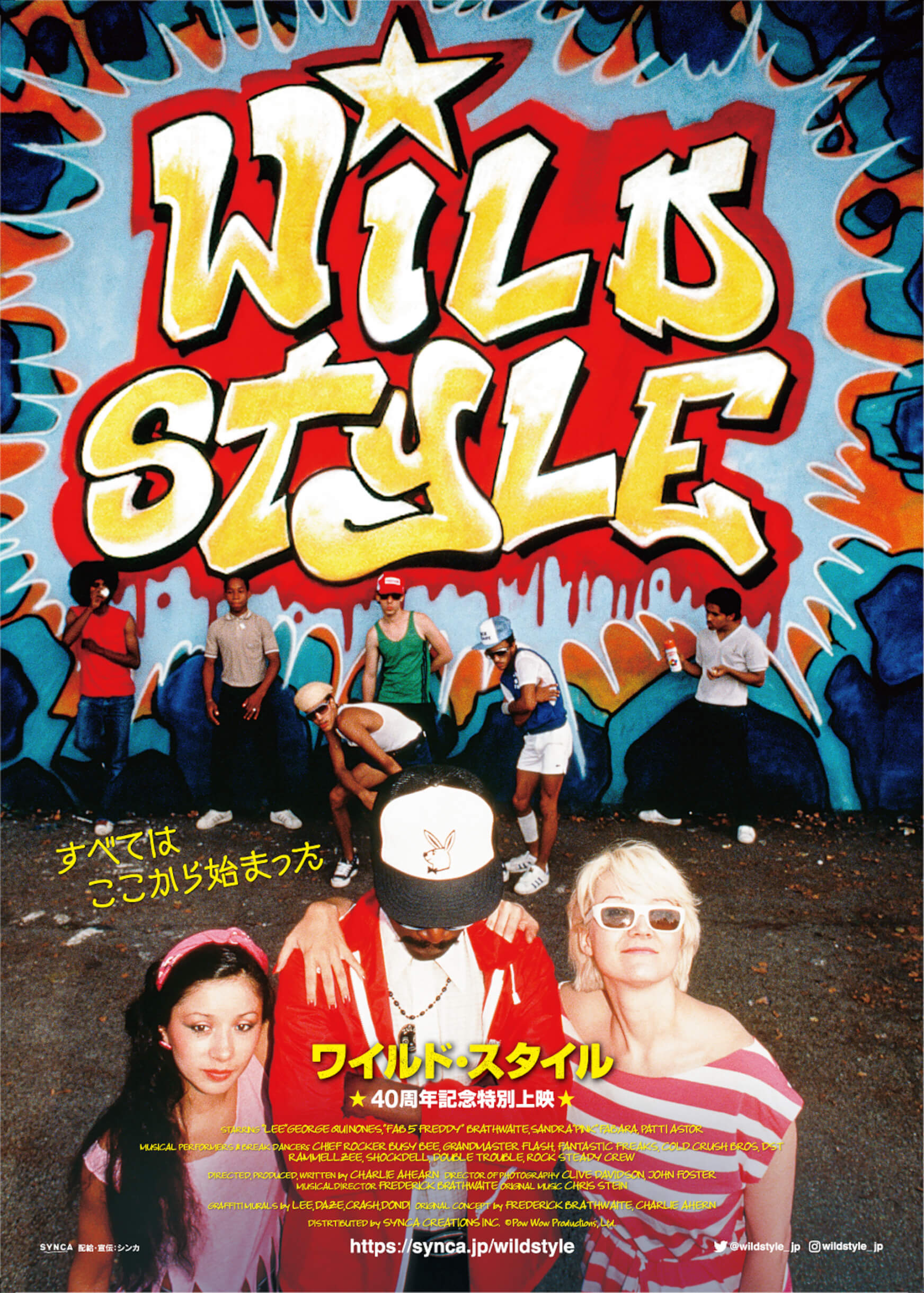

『Wild Style』 (『ワイルド・スタイル』)

9月2日(金)ヒューマントラストシネマ渋谷、新宿シネマカリテほか 全国順次ロードショー

監督・製作・脚本:チャーリー・エーハン

キャスト:リー・キノネス、ファブ・ファイブ・フレディ、サンドラ“ピンク”ファーバラ、パティ・アスター、

グランドマスター・フラッシュ、ビジー・ビー、コールド・クラッシュ・ブラザーズ、ラメルジー、ロックステディクルーほか

配給:シンカ

1982年/アメリカ/82分/スタンダード/DCP

©Pow Wow Productions, Ltd.