奈良・南東部に位置する吉野地域。吉野林業の中心地として、吉野杉や吉野桧に代表される良質な木材を生み出す、豊かな森林を育んできた。そのなかでも吉野町には、かつて山で伐採された木が吉野川を通じて街の中心に運ばれ、木の乾燥・保管を行う貯木場が設けられていたという。今も多くの製材所が立ち並び、木の香りが漂っている。町の人々の暮らしを支えてきた吉野川の流れを見守るように建つのが吉野杉の家。

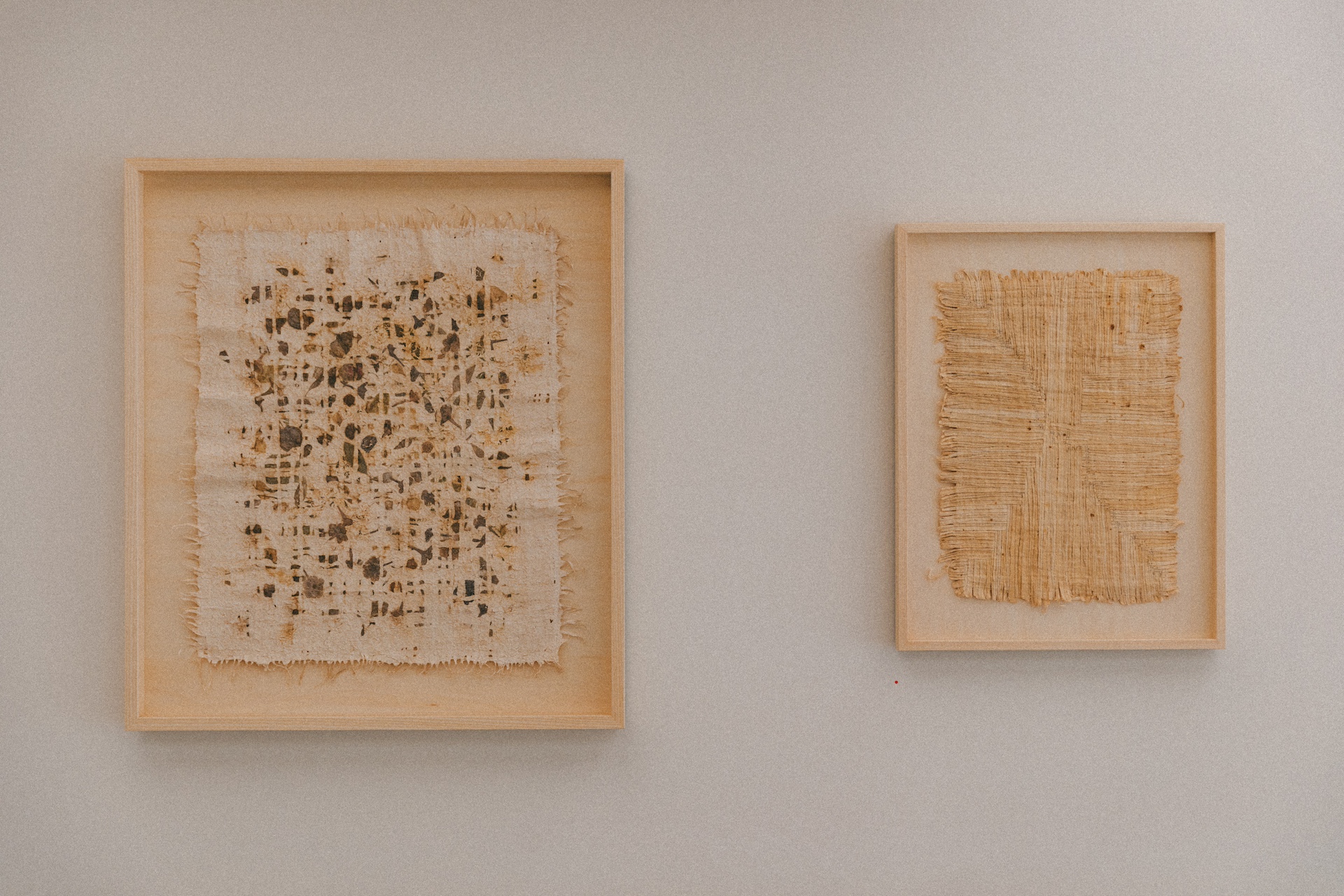

設計を手がけたのは、世界的に活躍する建築家の長谷川豪。吉野杉の家は、吉野材の魅力を体感できるコミュニティスペース兼宿泊施設として、国内外から多くの訪問客を迎えている。また、2024年4月には、長谷川の設計によるアートギャラリーspace Un Tokyo(スペース・アン・トーキョー)(以下、space Un)が東京・南青山にオープン。日本とアフリカの文化をつなぐ場を目指し、内装の主立った部分には吉野桧が採用されている。今回、奈良県庁が運営するポータルサイト〈奈良の木のこと〉にて、長谷川が「space Un」でこれまで仕事を通じて感じた吉野材の特性や活用法、建築における可能性についてのインタビューリポートが公開された。

建築家を志したきっかけや、建築を手がける上で木を使うようになった経緯などについて──

「父がエンジニアで、船舶用タービンを設計する仕事をしていました。仕事が好きな人で、休日でも家のダイニングテーブルに図面を広げていたのを覚えています。家には製図の道具がたくさんあり、幼い頃から自然と図面や縮尺の世界に触れる環境で育ちました。

小学校5年生のとき、父に連れられて進水式を見に行ったのですが、大きな船が横浜港に着水する様子を見て衝撃を受けました。テーブル上の図面で見たものが、こんなに大きなものにつながっていくのだと驚いた瞬間でした。そのとき、設計という仕事の面白さを感じました。それから大学に進学して建築を専攻し、学ぶうちにどんどんのめり込んでいきました。」

「建築を学び始めたのは1990年代後半なのですが、学生時代は国内外を巡って、当時注目されていた建築家の作品、いわゆる「現代建築」と呼ばれるものを見て回りました。建築家の思想やつくり出すものに感化されて、知的好奇心が刺激される一方で、どこか落ち着かない空間だと感じることもありました。当時の建築界では、抽象的でドライで、透明な表現が注目されていたんですね。自分もそうした表現に影響を受けると同時に、建築が現実の生活とかけ離れていることに少し疑問を抱いていました。実際に自分で建築を手がけるようになってからは、建築としての思想をもちながら、同時に自然体でいられる空間をどうすればつくれるのかを考えるようになりました。」

Photo by長谷川豪建築設計事務所

「独立後、最初に手がけた森のなかの住宅では「家の形」を取り入れました。いまでは珍しくありませんが、20年前に、建築家が手がける住宅建築ではフラットルーフ※が主流で、切妻※の形が用いられることはほとんどありませんでした。しかし軽井沢は雨が多いので切妻屋根のほうが合理的です。あともう一つは、周囲の建物と同じであることを大切にしたいと考えたんですね。ただ斬新な外観にするよりも、周りの普通の建物と似てるんだけど少し違うというほうが、建築として開かれているなと。また構造が木造だったので、内部には自然と木を取り入れることになりました。これも他との違いを主張しすぎるのではなく、自然体でありながら、そのなかに独創性を表現できないかと考えた結果、木の活用につながったのだと思います。」

フラットルーフ※:水平な屋根のこと。現代建築や都市部の建物で多く採用される。

切妻※:屋根の形状の一種で、三角形の側面を持つ伝統的なデザイン。

「吉野杉の家は木という素材に対しての意識が大きく変わるきっかけになりました。

まず、木には「物語」があることを意識するようになりました。例えばコンクリートやガラス、鉄といった建材の由来を知ることは難しい。メーカーや生産国を知ることはできても、「このコンクリートのセメントの原料はどこで採掘されたのか」とか「このガラスの原料はどこ産か」ということはほとんど誰も知らないし、おそらく興味もない。現代建築は、こうした出自のわからない工業製品を組み合わせて設計することが当たり前になってしまった。一方で吉野杉の家は、吉野という土地で、多くの人が林業や木材産業に関わり、その人たちが手がけた材料を使い、その土地の大工さんが建てた建築です。一般的に建築は、竣工後に物語が始まるわけですが、吉野杉の家はそれとは全く異なる成り立ちをしていて、いわば吉野杉を植えた数百年前から、物語が始まっているんですよね。私自身の建築に対する意識を大きく変える経験となりました。」

〈奈良の木のこと〉にてインタビュー全編公開

〈奈良の木のこと〉では、これまで長谷川が仕事を通じて感じた「吉野材」の特性や活用法、建築における可能性やこだわりについてのインタビュー内容も。「吉野材」を使用し長谷川が手がけてきた建築の写真もぜひチェックしてほしい。