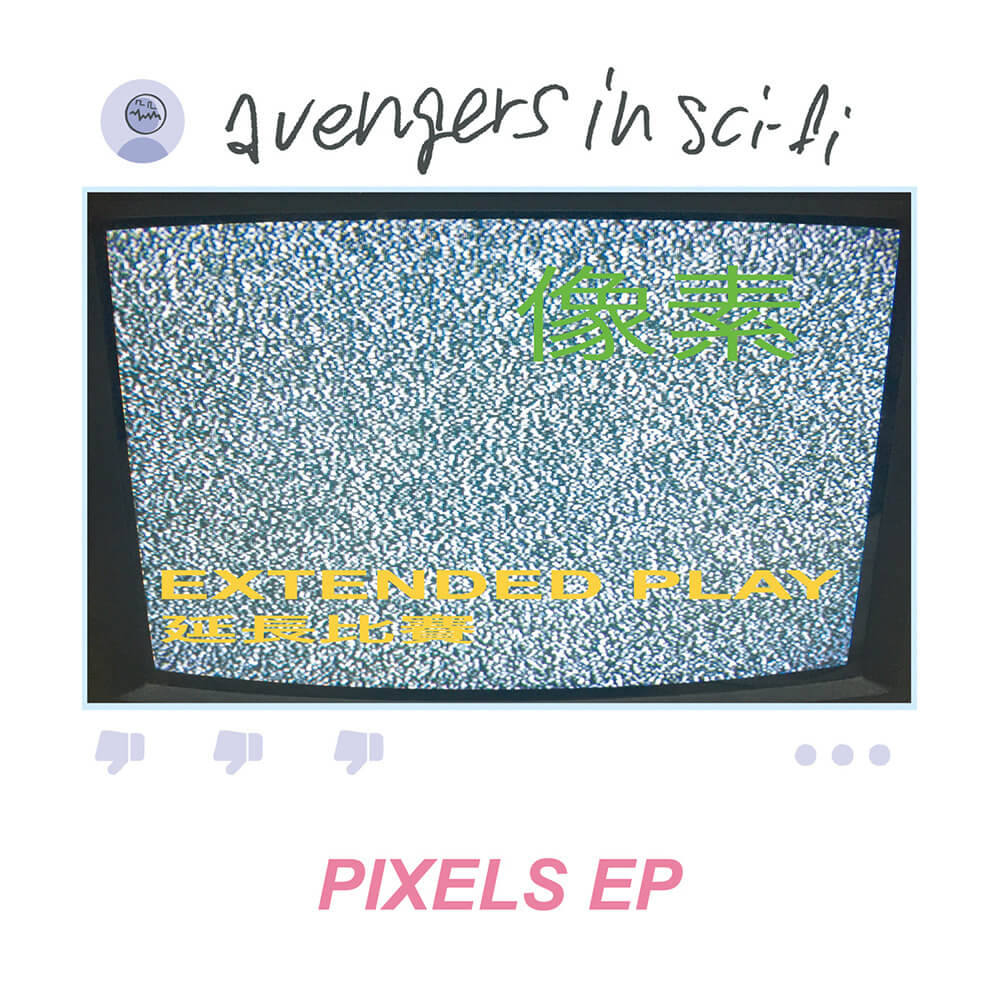

11月7日にリリースされたavengers in sci-fiの新作『Pixels EP』。新進気鋭のヒップホップユニットTENG GANG STARRをフィーチャー、DATSのMONJOE、DE DE MOUSE、The Band Apartの木暮栄一によるリミックスを収録するなどコラボレーションをテーマにした意欲作だ。

2019 (No Heroes) feat. TENG GANG STARR

そのリリースを記念したトークイベント<ロックスターの居た街>が11月20日に新宿のRock Cafe Loftにて開催された。avengers in sci-fiの木幡太郎とインタビュアー村上がゲストにDJタイラダイスケを迎える形で行われた当企画は、お酒を飲みながらバンドの今までとこれからについて語るというラフな空気ながら、今まで語られなかった秘話や、音楽シーンを取り巻く現状にも踏み込んだ貴重な内容となった。

Talk session

木幡太郎 × タイラダイスケ

タイラダイスケ(以下、タイラ) そういえば、古参ファンはavengers in sci-fiをアベンジャーズって呼ぶけど、いつの間にかアベンズに変わったよね。

木幡太郎(以下、木幡) avengers in sci-fiってミスチルみたいに略せないから、ケミカルブラザーズがケムズって略されてるみたいに海外風の略を考えたいと思って、半ばふざけた気持ちでブログでアベンズって言っていたら浸透して。それと〈Hip Land MUSIC〉に所属する時にちょうどTwitterが盛り上がり始めて、検索されやすいワードにする必要がでてきて。で、某大物マネージャーが「アベンズ」を正式な略称にしちゃおうよって言ったみたいですよ

――2012年4月にリリースの『Disc 4 The Seasons』は、宇宙的、未来的なものにエクスタシーを感じなくなったため、俯瞰した視点でストーリーを描くスタイルから一人称の音楽へ変化したアルバムになっています。なぜ「宇宙的、未来的なもの」から気持ちが離れ始めたのでしょうか?

木幡 まあ単純に飽きてきたっていうことですかね。他にもやりたいことっていっぱいあるじゃないですか。血迷ってブルースやりたいねって時もあるし。かっこ良い言い方をすると、自分たちの引き出しがアベンズの枠を超えちゃったっていうか。

タイラ 宇宙的、SF的みたいなアベンジャーズの外堀イメージが、この後出る『Unknown Tokyo Blues』からだいぶ変わってきたよね。その時やりたいけど、怖いっていう感覚はなかったの?

木幡 滅茶苦茶ありますよ。エモとかポストハードコアってメロコアから地続きのジャンルなんですけど、メロコアの「モッシュしようぜ」って音楽からもうちょっとエモーショナルに、泣かせる音楽性にシフトしていったり、テクニックの面でも向上して音楽性が広がっていったジャンルなんですよ。それは音楽的には正当な進化なんですけど、キッズたちはもっとモッシュさせてくれよ、とうずうずしていて。それまでどの会場でもお客さんがパンパンだったバンドが、音楽性を変えた瞬間にお客さんが離れちゃうっていうのを結構リアルに見てきた世代だったので、そうなるのは結構覚悟はしましたね。

――2014年にリリースした 『Unknown Tokyo Blues』では、今までは物語性を重視してきたアベンズが現実、生活していて感じることを音楽に落とし込んだ今までとは雰囲気の違うアルバムにもなっています。こうした変化はなぜ起きたのでしょうか?

木幡 やっぱり『Disc 4 The Seasons』は一人称使うとか、チラ見せみたいなところがあって。俺『Disc 4 The Seasons』の嫌いなところって、自分で歌っててイタいのよ。それまでラブソングとか歌うのを頑なに我慢してたから、その反動で、昔フラれた女の子の話とかがリアルに出てきちゃっているというか。『Disc 4 The Seasons』の曲の歌詞は自分の体験をそのまま歌にしていて、それに対して『Unknown Tokyo Blues』は自分が見た世界、自分が見て感じた世界を詞にしているっていう。

――2017年3月に会場限定リリースした『Light Years Apart』について伺いたいのですが、この歌詞は何を歌っているのでしょうか。僕はこれから独立しようとしているアベンズの船出の曲なのかなって思ったのですが

木幡 まあまあ近いかな。月並みだけど、凄い遠くまで来たなっていうニュアンスで。高校の頃に何も考えないで始めた、パンクロッカーだった少年が、ああ、こんなところまで来たんだなっていう。まああとこれに関しては若い頃の地元の友達に対して宛ててる歌でもあって。しょうもないことをしていた友達が結婚していくのを見て、お前が結婚するのかよ、本当にイカれてるなって。それが羨ましくもあり、嬉しくもあり。俺はとてもじゃないけどそんなことできないなっていう。あと俺らみたいな零細バンドがレーベル作って、フリーでやっていこうなんて最高にイカレているじゃん。もうここまで来たらとことんイカレたことやろうよって自分たちを後押しする意味も含んでます。

――クリエイティブベース〈SCIENCE ACTION〉を設立した経緯を聞かせて頂けますか?

木幡 メジャーとは1年毎に契約していたんだけど、次どこか探してもまた同じことを繰り返すだけだなと思って。メジャーレーベルって慈善事業じゃなくて商売だから、俺たちみたいなバンドが結局またメジャーと契約したとして、アルバム出して売れませんね。じゃあ契約切れですねっていうのを繰り返すんだろうなっていうのは目に見えているなと。それって無駄な時間だなって思ったのよ。継続とか蓄積がリセットされちゃうわけで。それなら自分たちがカッコいいなと思えることをやった方が良いなと思ったっていうのはすごくある。それにやっぱりメジャーと契約していると関わる人が多くなってきて、バンドのイメージ一つにしても全部を把握してコントロールするのって凄い難しい。なんか違うなって思ってももう手遅れでっていう事に妥協するのが普通になっちゃう。そういうの耐えられるタイプじゃないんで、まぁ早い話が向いてなかったなと……(笑)。

タイラ そもそも今の時代のレコード会社の在り方っていう話でもあるよね。昔CDが売れていた時代は「良いものやろう」っていう人達もレコード会社にいれたけど、今はCDが売れなくてレコード会社の体力自体が無くなってきているから、短期的な売り上げを望めないとそもそもバンドがレコード会社にいられないっていうね。もちろん純粋なレコード会社で働いている方もいっぱいるとは思うんだけど、でもレコード会社の体力が年々無くなってきているというのも事実で。だから時代の流れ的に、太郎君がもっとクリエイティブなことをやりたいなって思った時に、このまま惰性でメジャーと契約し続けるのが自分のやりたいことと一致するのかなっていう疑問が正直あったと思うんだよね。

木幡 時代的なことだとSNSの登場ってすごく大きくて。それまではメディアを使って声明を発表するっていうのが普通だったけどそれが自分たちでやれる時代になったっていうのは、2002年のバンドを始めた頃からすれば本当に理想的な状態っていうか、音源とか情報とか全部自分たちで出して、フライヤーとか物販とかも全部自分たちで作ってっていうか、そういうのが一番理想だったんですよね。

タイラ 太郎くんのルーツであるパンクとかハードコアってDIY、全部自分たちのことは自分たちでやるんだっていう精神性のもとに成り立っている音楽だったりするわけじゃないですか。結局そこに立ち返ったっていうことかもしれないよね。

――次に2017年9月にリリースされたシングル『I Was Born To Dance With You/Indigo』の話を伺いたいと思うのですが、“I Was Born To Dance With You”の歌詞にはどういう意味が込められているのでしょうか?

木幡 俺の中ではダンスミュージックってそんなに深いこと歌っちゃいけないんですよ。この曲の詞はダフト・パンクの“Digital Love”を下敷きにしているんだけど、“Digital Love”って夢の中で好きな子と踊ってるみたいなくだらない歌詞で。俺の中ではダンスミュージックってそんなに深いこと歌っちゃいけなくて、朝まで踊ろうよっていうのがダンスミュージックに関しては正解というか。それがカッコいいんすよね。それが基本にあったうえで一応俺の死生観を反映していて。諸行無常じゃないけど、皆んないつかは離れて行くもんだという。まあ出会っては消えて行った人達が自分を形作っているっていう気持ちも込めつつ誰しも究極的には1人というか。

――それに対して“Indigo”は失恋ソングだというように伺っていますが、「Indigo」は何のメタファーなんでしょうか?

木幡 「Indigo」は俺の中で空とか海のメタファーで。メキシコってこの曲に出てくるじゃないですか。俺の中でのロードムービーのイメージって大体メキシコを目指すんすよ。犯罪犯してアメリカにいられなくなった奴らが道中で金盗んだり、いきずりのセックスしたりしながら。で、最終的な目的地がメキシコのビーチだったりする。これは、5年間一緒に住んでいた女性に家を追い出されたことを題材に書いた詞なんだよね。ふられると急に自分のあてどなさとかしょうもなさが客観的に見えるようになっちゃうもんで、先の見えないバンドマンとかメキシコを目指すロードムービーみたいなもんだなと。まあ「Indigo」を見せてやれなかったなっていう贖罪の歌だよね(笑)。

木幡 “True Color”のデモを作った時はアシッドハウスっぽいものを作りたいなと思ってたんです。でも作ったのが1年前なんで自分にとってもう少しタイムリーにしたくて。まんまアシッドハウスだと懐古的すぎる気もしたし。ヒップホップって今すごいじゃないですか。どんどん新しいものが出てくる。対してロックフィールドって相変わらずカートコバーンの再来を待っている感じなんだけど、XXXTENTACIONとか皮肉にもそれがヒップホップのフィールドから出てきてっていう状況だし。ヒップホップから受けた刺激を反映したいなと。

タイラ デモから今の“True Color”に変えたのは、ただのリバイバルじゃ面白くないって思ったってこと?

木幡 それもあります。あと“True Color”のマスターバージョンでは、生ドラムを使いたくなくてセッションでグルーヴの確認だけしてそれを打ち込みに置き換える作業をしたんです。ロックって、クラブミュージックとかヒップホップと比べてデカいホールでDJが流した時にぐちゃぐちゃになってしまうっていうか。

タイラ クラブミュージックとかヒップホップって大きい音量でDJがかけることを前提に作られてきた音楽だけど、ロックってそもそも大音量で聴かれる音楽じゃなかったっていうことがあるかもしれないね。

木幡 日本だと無理してロックで踊らなきゃいけないってなっちゃってるんじゃないですか。でも直感的に踊らそうと思ったらロックがクラブミュージックとかヒップホップとかテクノとかハウスミュージックに勝てるわけがないですよね。 やっぱりロックって演奏しているのが強みだから、演奏しているのを見せてなんぼですよ。

タイラ そうだね。あとはロックっていうのは音だけじゃなくて、その裏側にあるストーリーとか、エモーショナルなもの、歌詞の意味とか、そういったものも良いなって思う要素だったりするからさ、聴いてるお客さんはそれも含めて楽しめるっていうのがロックの良さだと思うけれど、音だけでいうと確かにそうかもしれないね。

木幡 “Hooray For The World”のデモを作った時はPeggy Gouとかよく聴いてて、ガチ・アシッドハウスみたいな曲になったんですけど、1年たって聴くとつまんないなって思っちゃって。で、合宿に入った時俺はなぜかすごいプリンスを聴いていて。そういえば昔ラジオでプリンスっぽいよね、ゲイ・ミュージックだよねって言われたことがあって。最近その意味がわかるようになってきて、確かにプリンスの曲きくとコード進行がすごく少なくて、ハウス的っていうか。ゲイをはじめ虐げられる側の人たちの居場所としてハウスとかが流れるクラブが発展したっていう歴史があるんですけど、そういう歴史を踏まえてのゲイ・ミュージックっぽいよねっていう話だったと思うんですよね。で、プリンスの”I would Die 4 U”が“Hooray For The World”のマスターバージョンの元ネタになっています。コード進行が1パターンで進むところとか参考にしてます。

avengers in sci-fi人気曲投票企画

1位「Yang 2」

2位「Sonic Fireworks」

3位「Citizen Song」

4位「NAYUTANIZED」

5位「I Was Born To Dance With You」

6位「Homosapiens Experience」

7位「Dune」

8位「avenger strikes back」

9位「Before The Stardust Fades」

10位「Tokyo Techtonix」

11位「Odd Moon Shining」

12位「Pearl Pool」

13位「Starmine Sister」

13位「Riders In The Rain」

15位「Universe Universe」

16位「Wish Upon The Diamond Dust」

17位「Crusaders」

18位「No Pain, No Youth」

19位「Two Lone Swallows」

20位「Psycho Monday」」

木幡 10位の“Tokyo Techtonix”は同窓会の歌的なところがあって。「変わってたのは俺の方ではないぜ」っていう部分、同窓会とか行くと「お前変わったな」とか言われるわけよ。そいつとしては、お前東京に染まってんじゃねえよみたいな。そういうやりとりってあるでしょ。でも俺からすると変わったのはお前の方じゃないかよっていう。9位の“Before The Stardust Fades”はシングルカットしなかったことを今でも悔やんでいて。アイデアは最高だったなって。これ湘南乃風がやりそうなアッパーなレゲエのドラムを引用していて。稲見と一緒に車で帰っているときに、レディオ湘南で湘南乃風かMINMIがかかったんすよ。で、これ取り入れたら面白いなって直感的に思ったっていう(笑)

タイラ あの時代のレゲエは一世を風靡したからね。音楽知らない人が聴いても、アガる状態だったもんね。

木幡 そういうのを自分たちなりにアレンジするのが好きなんですよ。単純にオリジナルじゃなくて。組み合わせの妙で勝負していくっていうのがやっぱり音楽家の腕の見せ所だなと思っていて。俺たちなりに調理するとこうなるんだぞっていう。7位の“DUNE”はこういう曲を作りたくてギターを始めたって言っても過言ではないくらい、滅茶苦茶俺も大好きな曲で。リフが中心の音楽を日本の音楽に落とし込むって結構大変で。J-POPってやっぱりメロディーを基準に作ってあって、メロディーにリフが添えられてるという状態。対して本来的なロックンロールってリフに歌が添えられているっていう感覚だから、多分海外だったらイントロのリフで1曲突っ走るみたいな音楽にすると思うんですよね。要するに日本的な歌謡性と欧米産のロックのメカニズムってすこぶる相性が悪い。

タイラ 確かにこれまでアベンジャーズの曲でギターのリフ一発で行くっていうのがあんまり無かった気がするね。

木幡 まあでもリフってちょっと古い概念で、もうニルヴァーナで最後だったのかなっていう。

タイラ “Smells Like Teen Spirit”とかね。

木幡 あれがやっぱり理想だったんで。どうやったら俺がニルヴァーナみたいな曲を作れるんだろうってことは実はずっと考えていたことで、それができないから“NAYUTANIZED“を作って、“avenger strikes back”を作ってっていうのを続けていたんですけど。ようやくニルヴァーナからの影響を、胸を張れるレベルで形にできて。やっとここまでこれたんだなっていう感じは本当にしているんですよね。

――アンケートの中で、第6位の“Homosapiens Experience”は「朝に限らず何かをスタートするときに聴くととても気分があがるし元気がでるから」という理由で投票された方がいらっしゃいました

木幡 「それは的を得ていて、この曲はどんな時間帯に聴いてもアッパーに聴こえる曲にしたかったんですよ。曲のテンポとかって人間のバイオリズムと切り離せなくて、体調によって感じ方が変わるんですよ。だけど“Homosapiens Experience“はどの時間、どの体調で聴いても早いと感じると思います。4位の“NAYUTANIZED”は楽譜に起こしたらすごい綺麗だと思うんですよね。楽譜に隙間が無くて、どっかしらに音が入っているみたいな。それが余裕の無さであり、だから今聴くと若いなっていう。

“I Was Born To Dance With You”も同じノリで休むところがない。この2曲とか、多分その道の専門家が言えば、これ同じ曲だねってなると思う。大人になった“NAYUTANIZED”が“I Was Born To Dance With You“っていうのはちょっとあるな。“Homosapiens Experience”“I Was Born To Dance With You”“NAYUTANIZED“の3曲は本当に同じタイプの曲で“I Was Born To Dance With You”を作った時、俺ハウス版「Homosapiens Experience」作りたいんだよねって言って。“Homosapiens Experience”はサビとバースの境が無いし、“I Was Born To Dance With You“もフックから入っていて、Aメロ、Bメロ、サビじゃない構造とか、瞬間的に沸点に行く感じというのは同じ。そして“Citizen Song“が3位に入っているのは皆さんお目が高い。

タイラ これは良いことですよ。だって“Citizen Song”ってやりたいことやったぜっていう曲でしょ?

木幡 真面目にやっていると思われたらちょっと困っちゃうんだけど、“Citizen Song“ってレッドツェッペリンの“Immigrant Song”、邦題「移民の歌」と同じリフを弾いていて。そこからの“Citizen Song“=「市民の歌」っていう。

タイラ 「移民の歌」と「市民の歌」とかけたってことでしょ?

木幡 そうそう。ヒップホップのサンプリングカルチャーをロックバンドでやるっていう。2位の“Sonic Fireworks“はアイデア満載だし、凄いと思うけど、まあちょっと歌詞とかは若かったというか、今思うともうちょっと深みのあるものを書けたかなって。“Yang2”もできたときは凄い好きだったけど。瞬間的に好きなものってあるじゃないですか。熱しやすく冷めやすいみたいな。

タイラ でもこの曲は凄くコマーシャルというか、バチッていう瞬発力が滅茶苦茶ある。

木幡 瞬発力は俺らずっと意識しているんですけど、それって結構ダンスミュージック的じゃないんですよね。パンク的というか、一瞬でモッシュさせるみたいな。

タイラ でもそれはやっぱりロックの良さでもあるよね。ニルヴァーナの“Smells Like Teen Spirit”のリフが聴こえてきた時にうわーってなるみたいなことを、自分たちのやり方でどうするのかっていうのは、ロックバンドは多分みんな考えていると思う。

木幡 なんかそういうのと、ダンスミュージック的なサウンドメイクを同居させたかったっている感じはあるんですけどね。そこら辺が俺たちが中途半端な理由でもあり。まあでも“Yang2“もやっぱり、歌詞もそうだね……。

タイラ やめなさいよ(笑)

木幡 いやいや関係ない。俺の意見だから。歌詞って一番過去の自分と向き合わなければならない瞬間で、本当に昔の自分の髪型見ているみたいな。自分の昔の写真見て、うわーって思うじゃないですか。『Disc 4 The Seasons』の曲ってそういう時期なんですよ。

タイラ それはもうちょっと経たないと太郎君が認められないかもしれない。

木幡 確かに。今はちょうどこの時期と対極にあるし。まあでもハマる要素っていうのはあるだろうなって思う。

Text by 村上 黎