砂原良徳、LEO今井、白根賢一、永井聖一からなる4人組バンド・TESTSET。2023年発表の1stアルバム『1STST』、2024年の2ndEP『EP2 TSTST』を経て辿り着いた2ndフルアルバム『ALL HAZE』は、音数を整理し、よりシンプルな構造の中に個々のパーソナリティをにじませることに挑んだ意欲作となった。タイトルが示す“HAZE=霞”のイメージの通り、メンバーそれぞれのアイデアが滲み合い、絡み合うことで立ち上がるサウンドは、バンドとしての成熟と実験精神の両立を印象づける。制作プロセスやレコーディングについて、メンバー全員に聞いた。

INTERVIEW

TESTSET

──今作『ALL HAZE』はどんな作品にしようと考えていたのでしょうか。

砂原 最初から明確なテーマを決めていたわけではないですね。EP、ファースト、さらにもう1本EPを出す中でライブも重ね、メンバーそれぞれに変化があった。その延長線上で自然と制作に入ったという感じです。

今井 前作と比べると、音数を減らそうという意図はありました。オーバーダブなど“余分なもの”をもっと排除して、それぞれのパートをよりくっきり見せる。結果としてバンドとしての一体感がより強く伝わるようになったと思います。

──タイトルの『ALL HAZE』は、どんなイメージから名付けられたのですか?

今井 4人それぞれの要素が霧のように溶け合い、混じり合っていく──そんなイメージを込めました。音はシンプルに整理されていても、個々のパーソナリティがにじむように存在している。それが“HAZE=霞”という言葉に象徴されていますし、アルバムのアートワークともつながっています。

──音数は整理されているけど、制作面では4人のパーソナリティが滲み合うような……。

今井 そうです。今回は曲作りの過程でも、お互いの出す曲にもっと踏み込んだり、新しい組み合わせで取り組んだりと、より複雑に絡み合った感じがありますね。

砂原 当初は僕とLEOくんが中心メンバーで、他の2人はサポート的なスタンスに見える場面はあったかもしれません。でも実際には最初から4人で「バンド」としてやっていますし、今作では完全にイーブンな立場でやれている気がしますね。

──以前のインタビューで砂原さんは、「ロックとテクノを融合させる上でファンクが機能した」とおっしゃっていました。そうした感覚は今作でもありましたか?

砂原 うーん、確かにバンドを結成した当初は「ロックとテクノの融合」や「ファンク」みたいなワードを出して方向性を確認していました。でも今は、そういうふうに言葉で共有する必要はほとんどないですね。「4人でやればこういう音になる」という感覚が、言語化以前に共有できているというか。そういう意味では極端に「違う」曲が出てくることもないし、ジャンルで確認する段階はもう過ぎたと思います。結果的に「ロックとテクノの融合」や「ファンク」をやっていたとしても。

白根 さっきLEOくんが言ったように、今回は最初に出した曲のアイデアにみんながどんどんコミットして混ざっていく感じが強かったんです。たとえば「Dry Action Pump」は、僕が最初にアイデアを持ち込んだのですが、そこからどんどん変化して熟成・発酵し、最終的には大豆が納豆や味噌になるように(笑)、全く別の形に変化していった。そういう変化は以前より多くなりましたね。

永井 ただ、曲自体は前からあったものも多く、「Rabbit Hole」や「Dry Action Pump」あたりは去年の時点で存在していました。制作を進めるうちにアルバムのコンセプトが見えてきて、それに合うなら既存のデモも採用する。そういう形だったのでストックはあるし、「なけなしの9曲を詰め込んだ」という感じではなかったんですよ。プロセス自体は今後もこのやり方で進むんじゃないかと思います。あと、僕は歌う曲が増えました(笑)。

──確かに、声の多層性が増して、バンドらしさがより強まった印象です。

砂原 僕以外の3人が歌ってますからね。

今井 曲によっては、以前は私が9割くらい歌っていたものが、今回は7:3くらいに分散されていて。コーラスも増えましたし、その分立体感が自然に出ていると思います。白根さんも今回は歌っていますし。

白根 メインじゃないですけどね。それに、砂原さんも歌えることがわかったから次は……。

砂原 いやいや、僕は歌わないですよ、歌えないし(笑)。

白根 でも電気グルーヴのときに「歌えるんだな」と思いましたよ。「ママケーキ」で。

砂原 あれは歌じゃなくてセリフです(笑)。

──シングルカットされた2曲目の「Vapour Cream」は、中でも特にミクスチャー要素が強い曲ですよね。

砂原 これはアルバムの中では最後にできた曲です。僕はどんなプロジェクトでも基本的に“後出し派”で、後から出すことで全体を調整したいという意図があるのですが、今回なかなかいいモチーフが出てこなくて。後になればなるほど“アルバム全体の中の一曲”としての的がどんどん狭まっていくじゃないですか。

プロセスとしては、僕がまず土台を作り、それをLEOくんに渡したり、永井くんにギターをお願いしたりして仕上げていきました。ドラムはこの曲のために新録したわけではなく、もともとバラで録ってあった素材や使っていなかった音源を再構築して組み合わせてます。永井くんのギターはこの曲では割とミニマルで、シンセ的なアプローチですよね。“ギターっぽくない音をギターで出す”という機会はこれまでなかったので、新鮮でした。

永井 あれはミッシング・パーソンズですね。オクターバーやワーミーを使うアプローチは昔から自分の中にあって、ある意味“遺伝子”のようなものなんです。最初にインストのデモトラックを聴いた時点でそのアイデアがすぐ浮かんだし、やることもすぐ決まったぶん手離れも良かった曲ですね。

──今井さんのスキャットも、ちょっと“ケチャ”みたいで強く印象に残りました。

今井 おっしゃる通り、あれはケチャがモチーフです。歌詞を書こうと思ってこの曲のイメージについて砂原さんに聞いたところ、「積乱雲」というキーワードが出てきた。そこからイメージを広げていきました。積乱雲って、生クリームのようにも見えるじゃないですか。蒸気がクリーム状になって、空に広がっていくようなイメージ……それが私の中でなぜか“ケチャともリンクして(笑)。バリの空、特にモンスーンの時期の空気感とも重なっていったのかもしれない。つまりこの曲は“天気の移ろい”を歌っているんです。この世のすべてはアップダウンでできている──そういう感覚を表現しています。

──「無常」といいますか。

砂原 そう。アルバムを作っているときに「無常」というキーワードも出ましたね。タイトルとして「ヘイズ(霞)」が最初に決まって、それに関連するテーマを探していたときに「無常」に行き着いた。何を考えても結局は無常に帰結する……という感覚ですね。

──そういえばCorneliusにも「無常の世界」という曲があります。形あるものはいつか消えてなくなる……そんな「無常感」を、歳を重ねていく中でより強く感じますか?

砂原 もちろん、人生経験の中でそう感じる部分もありますが、それだけではなく物理的なレベルでも「無常」は避けて通れない。小学生のときに宇宙の始まり、ビッグバンで空間が生まれた……みたいなことを考えていて。その時点では

「無常」という言葉を知らなかったとしても、それと同じことを考えていたわけです。人間は、生きていれば自然とそういうことに向き合わざるを得ないのかなと思いますね。

──「Neuromancer」はどのように作られた曲ですか?

永井 “Neuromancer”という響きがまず浮かび、そこから肉付けしていった感じです。ちょっと80年代寄りのポップロック的なアイデアが。自然発生的に出てきたのも大きかったと思います。

今井 確か、アルバムの中に鋭いギターで始まる曲があるといいねみたいな話を4人でしていて。永井くんが最後に出してきたデモがこれでした。

永井 僕自身クイーンが好きで。彼らって4人とも曲を書くじゃないですか。で、それぞれの曲の始まりが、そのメンバーのパートになっていることが多いんですよ。

砂原 え、そうなの?

永井 そう。たとえばギターで始まる曲はブライアン・メイ、ドラムで始まる曲はロジャー・テイラー、ボーカルで始まる曲はもちろんフレディ、みたいに。今回、自分の中でそれを少し意識して持ち込もうとしたんです。結果的にシンセ始まりにはなったのですが(笑)。

──そしてタイトル曲の「ALL HAZE」。とてもメランコリックで、美しいメロディラインが印象的でした。

白根 これは僕が出したデモがもとになっていて、これまであまりなかったタイプの曲になりました。歌もの寄りで、ハーモニーもあって、二声、三声で歌う部分もある。バンドのカラーからは一番遠い楽曲だったんですけど、「こういうのを投げてみたらどうなるかな?」と。結果的にこの位置に収まったのがちょうどよかったと思います。

今井 デザートみたいな存在の曲ですね。ちゃんとしたコースメニューの最後にデザートが出て……でもその後にちょっとしょっぱいものが来る、みたいな。ディナーの締めとしてのバランスです。

白根 アルバムはディナーと同じ、ということですね。

今井 そういうことです。

──そういえば、ファーストでは「夜から朝にかけて」という時間の流れが意識されていました。

砂原 今回は具体的なテーマがあったわけではないのですが、それでもアルバム全体に流れるストーリーのようなものは自然と浮かび上がりましたね。

永井 僕は90年代にCDで育った世代なので、「頭3曲で掴まれるかどうか?」みたいな感覚が強いんですよ。バイト代を貯めて買ったCDを、最初の3曲で「これは当たりだ」と思えると本当に嬉しかった。今回のアルバムもそういう作品になっていたらいいなと思います。

──確かに、序盤で引き込み中盤はディープに、そして終盤はメランコリックに……という流れがありますよね。

永井 そうそう。そして最後に「Initiation」で締めることで、また「Dry Action Pump」に戻るような循環を意識しました。

──アンビエント寄りのインスト「Initiation」で終わることによって、循環性を持たせると同時に次作への“予告編”のようにも感じます。

永井 まさにそうです。この曲に副題をつけるとすれば「to be continued…」という感覚ですね。

──歌詞についてはいかがでしょう。今井さんは前作と比べて、社会への懐疑や風刺のような視点が強まった印象があります。例えば「Dry Action Pump」は、SNS社会や匿名性、現代的なアイデンティティの希薄化といったテーマを連想しました。

今井 確かにそういう解釈もできますね。この曲は、デモを聴いたときにジャーマン系のアンダーグラウンドなボンデージクラブの映像が浮かんだんですよ。たとえばインダストリアルなビートの感じとか。実際にそういう場所に行ったわけではなく、映画とかで観たイメージですけどね(笑)。歌詞のモチーフは、そんなふうに特定の映像──そのとき観ていたニュースやドラマから来ることも多いです。ちなみに「Deleter」は、死神が近づいてくるようなイメージで書きました。終わりは必ずやってくるけれど、それにどうしても抗いたい。そういう感覚を歌った曲です。

──今井さんと永井さんが歌詞を書いた「Rabbit Hole」は?

今井 これも、ある意味「Dry Action Pump」と似ているかもしれません。「俺を助けてくれ!」という叫びですね。

永井 え?そうなの?(笑)。この曲は最初に僕が書いて、途中からLEOくんにパスして二人で組み立てたんですよ。僕の場合、どうしてもSFか内省か、その二択から始まることが多いのですが、「Rabbit Hole」は完全に内省寄り。自分の心の奥を書いたものです。「本来はこういう人間です」っていう。

今井 「ラビットホールにハマる」って、本来はネガティブな意味合いが強いですよね。思考が堂々巡りしてダウナーに依存していくような。

永井 そうそう。でも僕の場合は、実際に飼っているウサギとも重なっているんです。家にフレミッシュ・ジャイアントっていう大型のウサギがいて、体重5キロ以上、中型犬みたいなんですよ(と言って、写真を見せる)。

砂原 え、前に見せてもらったより大きくなってない?

白根 ほんとだ、ちょっと羊みたい。

永井 そうなんですよ、なので最近ラム肉が食べられなくなっちゃって(笑)。「Rabbit Hole」って言葉は、スラング的には悪循環やバッドトリップを意味するけど、僕にとっては「ウサギとの生活」という日常ともリンクしてるんです。ずっと前からあった曲なんですが、今回ようやく形にできました。

──全体的に、今回特にチャレンジした部分や、新しく試みたことはありましたか?

砂原 そもそも「存在しなかった曲を作る」という時点で、新しいことをやっているわけですからね(笑)。手法そのものは特別変えていないんですが、意識としては、音数を整理して減らすというのはありました。それは変化でもあり、自分たちにとっては新しい試みとも言えると思います。とにかく「変化してきている」という実感はあります。

永井 僕は「今の機材じゃ物足りない」と思うとすぐ新しい機材を買ってしまう。なので毎回赤字なんですよ(笑)。だいたいミュージシャンってそういうものかもしれないですけど。「新しい音が欲しい」と思ったら機材を変える。その瞬間にインスピレーションが変わって、アプローチそのものが変わるんです。

砂原 細かいところで言うと、以前はコンピューターで音を作って「どれだけクリーンにするか」を重視していました。でもここ数年で「やっと理想のクリーンな音が出せる」と思ったら、今度は逆に「汚したい」という気持ちになってきて。そこで今回は、カセットテープに録音したような質感をシミュレートするプラグインをけっこう使ったんです。今まで「汚す」方向にはほとんど行っていなかったので、自分にとっても新鮮でした。

今井 なるほど、だから中域が特にサチュレーションされて心地よく飽和しているように聴こえるんですね。ライブで鳴っているTESTSETの音に、より寄り添った感覚があります。

永井 俺のギターも、そのテープシミュレーターに突っ込んでるんですか?

砂原 一部の曲ではやってますね。でもむしろ多いのは歌とシンセです。高音域の出方も変わったし、中域の飽和感も違う。ちょっと“破損している”ような質感も出せるんですよ。最近のシンセって、プラグインを立ち上げるとすごく綺麗で真っ直ぐな音が出ますよね。でもそれだと面白くない。なのであえてテープに突っ込んでレベルを変えたり、消して録り直したりして質感を作るんです。テープの種類もメタル、ノーマルなど選べるし、回転数なんかも変えられる。今回は特にシンセと歌をそういう処理で仕上げました。

──今回のアルバムが完成して、TESTSETとしては次にどんな方向に向かっていきたいと考えていますか?

永井 まだライブでやっていない曲が大半なので、どうなるかは僕ら自身もすごく楽しみですね。

砂原 さっきLEOくんが言ったように、ある意味「ライブで演奏するために作った」という側面もあるんです。まずは今回の曲をレパートリーに入れてみて、そうするとコース料理の出し方というか、演奏のバリエーションが広がる。その中で何本かライブを重ねていくうちに、また自然と次の作品が生まれていくと思います。

今井 ファーストからセカンドへの流れを考えると、今回はジャンルで言語化するよりも「自分たちの曲をリファレンスにする」感覚が強かったと思います。「これはTESTSETらしい」とか「あの曲っぽい」とか。だから次は、この新作も含めて過去の作品をデータベースにして、「もっとこういう曲が欲しい」とか「ここの要素はいらない」とか、そういう取捨選択をしていくんじゃないかなと思いますね。

白根 ライブでどう受け取ってもらえるのか、どんな人たちが足を運んでくれるのか。顔が見えるのはやはりライブですし、そこで初めてエネルギーの交換が起きる。今は時代的にも不安やモヤモヤした空気が漂っていると思うんですが、だからこそ一緒に時間を共有することが大事なんじゃないかと感じています。

──今回、3人で歌うパートも増えたので、ライブでの見え方もまた変わりそうですよね。

白根 そうですね。歌の分散が進んでいるので、そこはバンドの新しい一面になると思います。さらに今後は、砂原さんも歌うしね。

砂原 じゃあ新曲では僕がリードボーカルを(笑)。

Interview&Text:黒田隆憲

Photo:Yukitaka Amemiya

RELEASE INFORMATION

ALL HAZE

TESTSET

2025.10.22(WED)

<Track list>

1. Dry Action Pump

2. Vapour Cream

3. Neuromancer

4. Enso

5. Coptic Feet

6. Deleter

7. Rabbit Hole

8. The Haze

9. Initiation

詳細はこちら

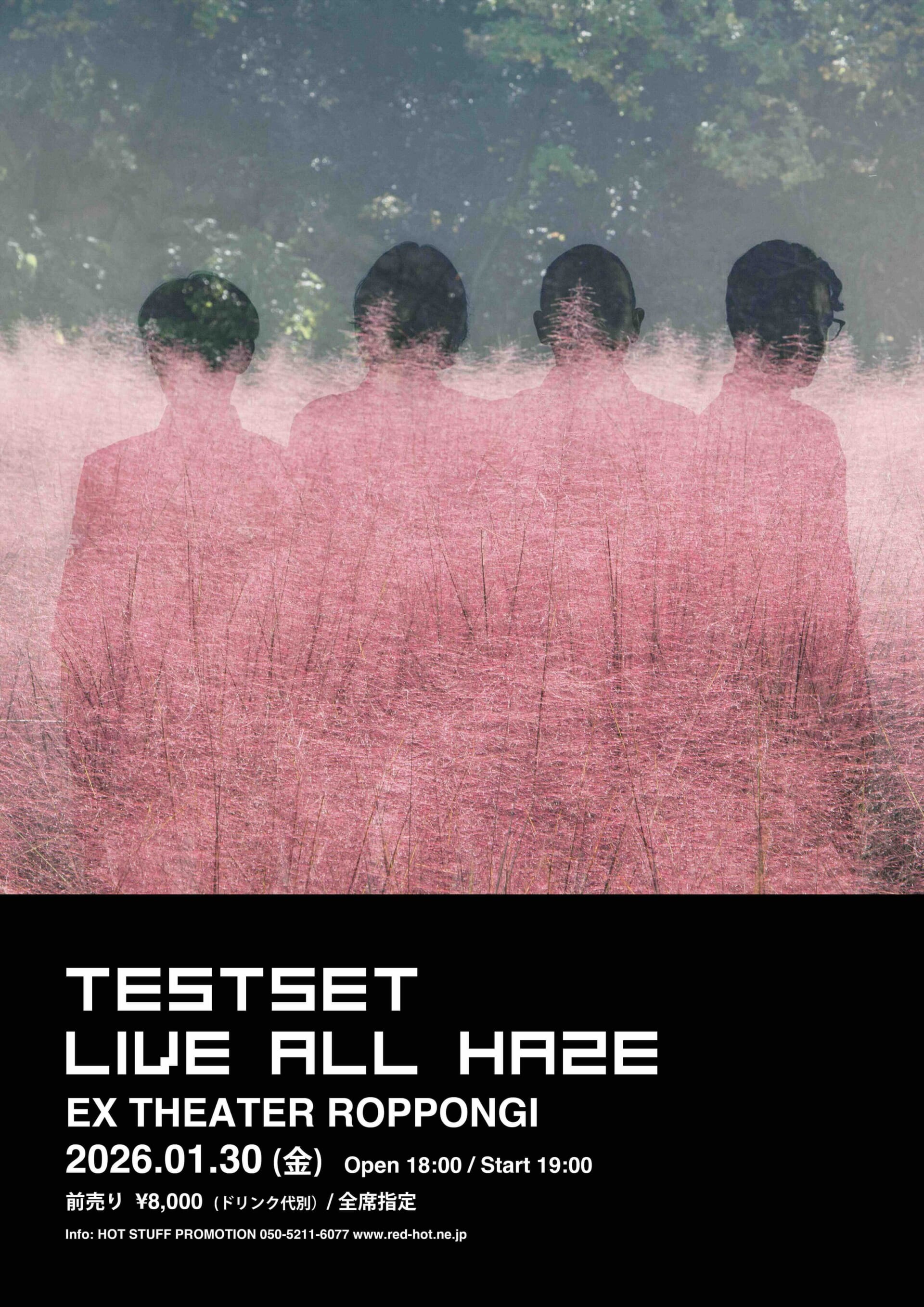

LIVE INFORMATION

‘LIVE ALL HAZE’

TESTSET (砂原良徳 × LEO今井 × 白根賢一 × 永井聖一)

2026.1.30.(FRI)

EX THEATER ROPPONGI

OPEN 18:00 / START 19:00

料金 ¥8,000 (1D 別) 全席指定

INFO: HOT STUFF PROMOTION: 050-5211-6077 https://www.red-hot.ne.jp

▼先行販売情報

TESTSETオフィシャル先行予約受付(抽選)[期間: 10/22(水)20:00〜11/3(月祝)23:59]

●チケット一般発売 11月29日

先行URLはこちら