――そして今回、Daiki Tsuneta Millennium Parade名義としての1stアルバム『http://』が完成しました。今回のアルバムを作り始めたのはいつ頃のことだったんですか?

15年の年末ぐらいですね。俺は(石若)駿と10代の頃から一緒にやっているんですけど、あいつはまだあまり知られていないかもしれませんが、かなりサイケ好きな人間なんです。彼が叩き出す日本ジャズの伝統を重んじた豪快なジャズドラミングにずっと魅力を感じていて、そういう要素を今回も色々と入れてみました。今回のアルバムは意図的に様々なスタイルを散らしています。なので、何か代表的な曲があるというわけではないんですけど、今回の指針という意味では、自分の中では一曲目の“Angya”ですね。これは無調のビート・ミュージックに挑戦した曲なので。他には……18曲目の“Prêt”と19曲目の“Porter”は、全員がそれぞれの演奏をまったく聴かない状態で録りました。それを後で編集して、ベースの新井和輝だけが全体を聴いて録るという形をとっていて。だから全体的にすごく揺らいでいるんですよ。

Daiki Tsuneta Millennium Parade – Angya

――ああ、それは面白いです。そして、全編に参加したゲスト陣の顔ぶれも多彩ですね。

基本的には仲間のアーティストばかりですけど、ChaCha(AM444)はアルバムの制作に際して声をかけました。中国語も入れたいと思ったんですよ。それに彼女はRBMAの卒業生で、色んな音楽に開かれた感覚を持っているのもいいと思って。

――その開かれた感覚というのは、他のゲストを決める際にも大事にしたことですか?

今回に関しては、それしか考えていなかったぐらいですね。石若駿はほぼ全部に参加してくれていて、このプロジェクトには欠かせない主要メンバーです。彼とは付き合いが長いので、あるがままに叩いてもらって、それを後で編集する形でした。ロックのラウドさじゃない、ジャズ・ドラマーならではのラウドさがほしくて、「ラウドに叩いてくれ」ということだけ伝えましたね。(江崎)文武と(新井)和輝は、人間的にしっかりしている。彼らは本当にアルバムにいい空気を持ち込んでくれました。周りを見て音楽を整えてくれる。そのバランス感覚にはとても助けられました。

俺は言葉への執着がないんですけど、(中野)裕太くんはそれに尋常ではないほどこだわってくれるんですよ。たとえば1曲目“Angya”のアヴァンギャルドな曲調に言葉を乗せるのって難しいことだと思うんですけど、彼は徹底的にそこと向き合ってくれた。あの曲に言葉が一閃入ることでより聴きやすいものになる。「あくまでラップ・ミュージックの延長線上に位置づけられる」というか。それから、ermhoiの場合は、彼女のファースト・アルバムが素晴らしくて参加してもらいました。声がいいし、インディ・ポップ的な感覚や音選びが素晴らしいですよね。文武と同じWONKのメンバー、(長塚)健斗くんも素晴らしい声の持ち主です。なんせこの二人は声が良い。一方、ラッパーのJuaはまだ19歳で、彼とは石若駿を通じて知り合いました。ヒップホップはある意味メロディを必要としないから、自由度が高い。それで「Juaみたいな正統派のラッパーがアブストラクトなトラックに乗ってきたらバランス的に面白いんじゃね?」と思って参加してもらいましたね。つまらない常識に縛られたくないし、何でも試してみればいいと思うんですよ。

――それは言葉も音楽も、演奏もどれかひとつが主役というわけではなくて、バランスが大事だという考え方にも繋がると思いますか?

最終的には「尖りきったもの」「サイケデリックなもの」にしたくて、すべてはそれに向けてのファクターだという感覚です。音楽を作るなら、自分は「世界に存在していなくて、なおかつ成り立つもの」を目指したい。奇をてらうということではなくて、「存在していないけど、存在しうるもの」を作りたいんです。自分にとってはポップだと思っても、聴く人によってはアヴァンギャルドになることもある。なので、自分なりにそのバランスを取ることで、オリジナリティを出そうとしている部分もあるのかもしれないですね。

――また、中野裕太さんの弟のKoki Nakano さんもピアノで参加しています。

Kokiくんは、チリ・ゴンザレスが『ソロ・ピアノ』を出したフランスのレーベル〈NØ FØRMAT!〉から今年アジア人として初めて作品をリリースした作曲家・ピアニストですけど、彼も大学の同期なんですよ。今はフランスに住んでいるので、データでやりとりしました。

今回の作品は全部の楽曲に色んな形の面白さを詰めたので、どれかひとつが重要というのはないです。ただ注意していたのは、「各々が最高だと思っているものを、その純度のまま集めたい」ということでした。俺は「これカッコイイだろ?」と思って音を作り出すエネルギーはすごく強いと思っていて。それは、徹底したコンセプトを持つアートにおいては欠けやすいと感じているものなんです。だから、今回は特に制約は与えず、それぞれが最高だと思うものをその状態のまま出してもらって、それを後で編集しました。各々のエネルギーをなるべくそのまま作品に込めたいと思ったんです。その結果生まれるものこそが、俺が「東京」や「インターネット」に感じるエネルギーそのものなので。

――その雰囲気を感じる他のアーティストの音楽作品は思いつきますか?

最近で言うなら、フライング・ロータスの作品にはそれを感じます。彼の作品ではサンダーキャットを筆頭に他のプレイヤー達も好き勝手やっているけれど、すごいバランスで作品として形になっていますよね。ケンドリック・ラマーのアルバムもそうだと思いますね。

――それから、7曲目の“Heroine”は、Srv.Vinciのアルバムにもアレンジ違いで収録されていた曲です。今回も収録することにしたのは何故だったんでしょう?

もともとは前作のリミックス企画から始まった曲ではあったんですけど、あまりにKokiくんのリアレンジがよかったからですね。当初は収録するつもりはなかったんですが、聴いたことのない音楽バランスを保っているアレンジだというところに、自分としては新しさを感じました。だから、これを入れないという選択肢はないと思ったんです。

――また、最終曲が鳩時計のような音で終わるのも面白いですね。これはどんなアイディアで?

完全に適当です(笑)。これは決して悪い意味ではなくて、今回のテーマはあくまで「軽薄に」「東京の街並みのような和洋折衷」を表現するということだったので。もちろんそれは、アジアのいいところでも、悪いところでもあると思うんですけど。

――和食店の隣に洋食店があって、日本語も英語も他の言語も一緒くたに混ざっているような。

そうそう。一貫性がまったくないように見えて、何故か形になっている。最近、そういうアジアのエネルギーに惹かれるんですよ。たとえば、中国の感じとかもそうで。小澤(征爾)さんのオーケストラにいた時に中国公演も経験したんですけど、その時に上海や北京の街並みを見てそう思いましたね。演奏会でも、向こうの人はみんなカメラでフラッシュを炊いて撮影したり、(クラシックの演奏会でありながら)演奏中に普通に歓声を上げたりしていて。それを「品がない」と感じる人もいるかもしれないけど、俺にはそれがすごく映画的で、エネルギーのあるもののように思えました。「雑多で、適当な生き生きとしたエネルギー」というか。今回、インターネットをモチーフにした曲名が多いのも、俺がインターネットを同じような存在として捉えているからなんですよ。

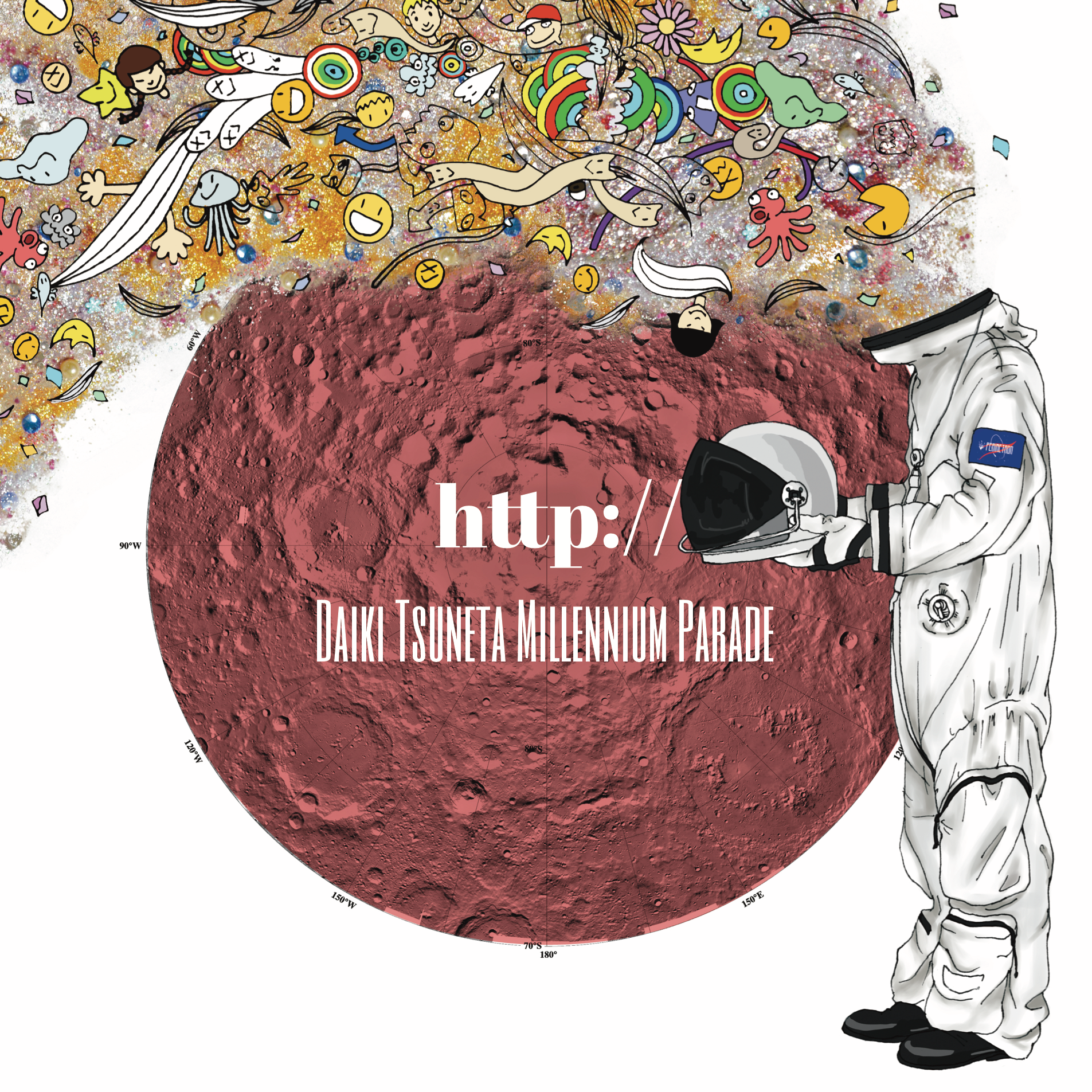

『http://』ジャケット

次ページ:『http://』というタイトルを選んだ理由は?