歌詞とはアーティストの紡ぐ言葉の芸術。歌詞に込められたメッセージを理解することで、音楽はより一層味わい深くなるものです。そんな歌詞文化を盛り上げたいという想いから連載しているシリーズ『リリックラウンジ』。

第3回目のゲストには、アリアナ・グランデの楽曲“No tears left to cry”日本版リリックビデオを手がけたクリエイティブディレクター斉藤迅、出演者のりさと、れな、ライターの磯部涼が登場! 変容していくアメリカの音楽が伝えるメッセージと、それにシンクロするように成長するアリアナ・グランデの歌詞世界、またMVの制作秘話などについて、幅広くお話を伺った。

(取材協力:リリックスピーカー)

Interview:斉藤迅、りさと、れな、磯部涼

——はじめに、今回のリリックビデオの制作の経緯を教えてもらえますか?

斉藤迅(以下、斉藤) アリアナ・グランデの日本版のMVを作るというお話を受けたときに、最初に歌詞の力強さが魅力に思ったんです。いままでは恋愛について歌っているのが主題のポップミュージックだったのが、よりパワフルに世の中の人をエンパワーしているなと。マンチェスターでテロ事件にあってしまったこともあり、アリアナが社会的なことによりコミットしていっているということを知っていくうちに、この曲に込められたメッセージをより紐解いて伝えられるビデオにしようと思いました。

その中で、アリアナがこの“No tears left to cry”の中でColorsと歌っている箇所は多様な性や愛の社会を受け入れよう、ということをメッセージとしているのだと僕らは解釈し、その歌詞にシンクロするように、様々な愛のカタチを伝えようと思ったんです。アリアナは兄が同性愛者ということもあり、同性愛に対する支持を積極的にしたり、タトゥーを肯定したり、たくさんの犬を保護したり、愛に溢れている。この映像では、そんな様々なアリアナの愛への眼差しを伝えたいと思いました。どんな形の愛も、そこに人を想う気持ちがあるなら勇気づけたい、僕らが受け取った、そんなアリアナのメッセージを伝えるビデオにしました。

そこで、今年発売される予定のリリックスピーカー・キャンバスという聴いている曲の歌詞が浮かび上がるスピーカーがあるのですが、そこからアリアナからの力強い歌詞が流れる中、それに背中を押されるように様々な人々がそれぞれに愛し合っているという映像にしました。そして、その愛がより伝わるよう、ドキュメンタリー的に実際のカップルの皆さんに出演してもらいました。同性同士だったり年齢差があったり、人種が違ったり、いろいろだけど、みなさんパートナーと愛し合っているという。ちょっと過激すぎるかなーと悩んだり、出演してくれる方がいるのかなーっと思ったりもしましたが……。

アリアナ・グランデ「ノー・ティアーズ・レフト・トゥ・クライ」リリックビデオ×リリックスピーカー・キャンバス

——りさとさんとれなさんはキャスティングの依頼がきた時どう思いました?

りさと 面白いと思ってすぐに快諾しました。いろんな愛の形といっても、私達にとってはすごく普通のことなんで。

れな 自分たちの普段やってることとも通じるところがあったので、面白いと思いました。自分たちが同性と付き合っていることは、自分たちにとっては普通のことなんだけど、周りから見ると違和感だったりすることもあると思います。私達は、ダンサーでもあるのですが、だから私達も自分たちのダンスを通して、同性同士が付き合っている人もいるんだよって、もっといろんな人に感じてもらえたら、世の中が変わってくのかなと思って発信してます。それと通じるものがこのビデオにあったと思います。

りさと 音楽とLGBTのつながりがもっと出てもいいと思うし。

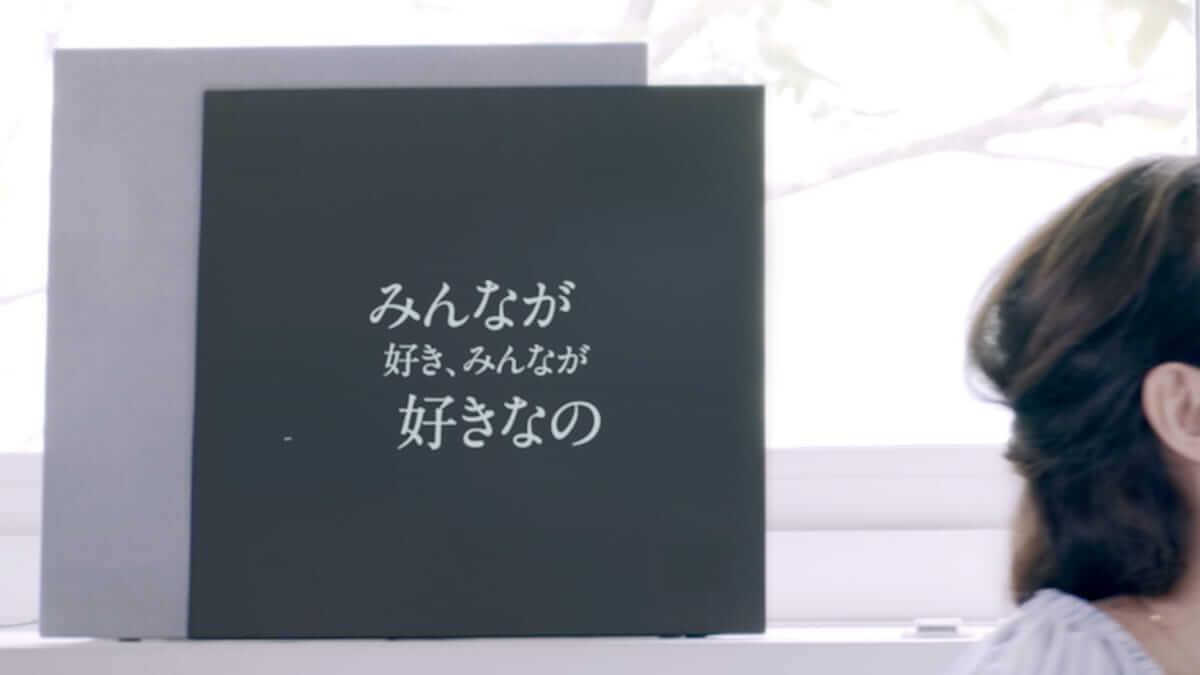

れな 私は、もともとこの曲をよく聴いていたんですけど、改めてこうやって歌詞をメインに聴いてみると、より曲の良さが伝わってきますね。重みを感じました。特に「それでもみんなが好き」って言葉が素敵だなと思いました。

りさと 私は「ヘイトに関わっている暇はなんてないの」ってところがアリアナっぽくて素敵だなと思いました。

れな それと、今回のリリックビデオは見方と聴き方が変わる映像だと思いました。普通に聴いているとなんでこの人達がチューしてるんだろうって思うと思うのだけど、後ろのリリックスピーカーに歌詞が出てることで、より歌詞のメッセージが伝わるものになっているなと。

——そんなアリアナの世界への眼差しが込められた歌詞だと思いますが、磯部さんのお話も聞きたいと思います。まず磯部さんは『ラップは何を映しているのか――「日本語ラップ」から「トランプ後の世界」まで』など社会と歌詞の関係について掘り下げたりしてますよね。

磯部涼(以下、磯部) はい、小難しい感じで。

りさと&れな あはは(笑)。

磯部 『ラップは何を映しているのか』は、タイトルの通り、ラップ・ミュージックが如何に現実を反映してきたかということについての本なんですね。現在、アメリカではポップ・ミュージックにおいてラップ・ミュージックが最も人気かつ影響力があるジャンルになっていると言っても過言ではありません。

“No tears left to cry”が収録されたアリアナの新しいアルバム『Sweetener』も、同ジャンルをしっかりと取り入れています。そして、そのようなマーケットの拡大と共にラップ・ミュージックも、より現実の多様な側面を反映するようになってきている。

かつては、ラップ・ミュージックというと強面なイメージを連想するひとが多かったと思いますし、あるいはホモフォビック(同性愛者嫌悪的)な表現をするラッパーも多かった。残念ながらそういった側面が全て払拭されたわけではないんですが、アメリカにおけるLGBTの権利向上を求める流れの中で、ラップ・ミュージックの周辺でもカミングアウトをするひとが現れたり、彼ら、彼女らを受け入れる姿勢を見せるラッパーも出てきています。

音楽は時代を映す鏡だと言われますが、アメリカが変わると共にラップ・ミュージックを含むポップ・ミュージックもまた変わりつつあるんですね。

——そんな磯部さんから見て、今回のアリアナの歌詞は、そういったアメリカで歌われていることが変わってきたことも影響してるんですかね?

磯部 どうなんでしょう。アリアナの場合は彼女が育ってきた環境も大きそうですよね。先程、話に出た彼女のお兄さんであるフランキー・グランデが同性愛者であることをカミングアウトしたのは、アリアナが11歳の時で、彼女たちの家庭はそのことを至って普通に受け入れたと言います。

“No tears left to cry”は、一般的にはマンチェスターの悲劇を受けての再出発の歌だと言われていますが、歌詞に出てくる《colors》という単語について、LGBTの象徴であるレインボー・フラッグのことを指しているという解釈もあります。その後には《ヘイトにかまっている暇なんてないの》というセンテンスが続くので、この辺りは彼女からセクシャル・マイノリティへの支援のメッセージだと読み取れるかもしれません。一方で、アリアナは「今、エンターテインメントにおいてLGBTというトピックが、ある意味で流行っているから取り上げよう」と考えるようなタイプではないですよね。もちろん、アリアナもフランキーも時代の流れの中で生きているわけですが、アリアナにとって〝LGBTというトピック〟は兄との関係が象徴するようにもっと身近なものなのだと思います。

『ラップは何を映しているのか』とはまた別に、去年、『ルポ 川崎』という本を出したんですが、それは、川崎区臨海部の工場地帯に住んでいる若者たちと文化の関係を取材した本なんですね。何故、川崎区臨海部かと言うと、同地は昔から移民のひとたちが多かったり、貧困で困っているひとたちが多かったりするので、そこに今の日本が抱えている問題やその解決策を見出せないだろうかと考えたんです。そして、そこの若者たちに話を聞いていて、特に女の子の間でアリアナ・グランデの人気が高いのが印象的でした。

フィリピン系の女の子が地域のイベントでカヴァーしているところも見ましたけど、アリアナの音楽だったり発言だったりから伝わってくるポジティヴなメッセージに勇気付けられると言っている子が多かった。アリアナは見た目が可愛らしくて、アジア人も親近感が湧くタイプだと思うんですけど、さっきも言ったようにLGBTについて積極的に発言したり、地に足の着いた社会派の一面もありますよね。

さらに言えば、来日した時の言動からは多様性というものにかなり意識的だという印象を受けました。そういったティーンのためのポップスターって、残念ながら日本にはあまりいないわけですが、アリアナが発しているようなメッセージってこの国の子供たちにとっても重要で、だからこそ人気があるのかなと。

りさと そういうポップミュージックでいうと、マドンナとかカイリー・ミノーグとかも、いろんなことをオープンに歌詞に書いてるから面白いですよね。

磯部 ポップ・ミュージックとLGBTの関係って、当然、今に始まったことではなくて、例えば現在の音楽へと繋がる、ヒップホップと同じくらい大きなものとして、ディスコからハウスへの流れがあるわけですが、それはまさにゲイ・コミュニティで深まった文化ですよね。マドンナもカイリー・ミノーグもそういったポップ・ミュージックにおけるセクシャル・マイノリティの役割に凄く意識的なアーティストです。

アリアナも、彼女のLGBTに対する問題意識は家族が出発点だという話でしたけど、ニューヨークのプライド・パフォーマンスでのライブではマドンナの“Vogue”をカヴァーしたりと、音楽的な系譜もちゃんと考えているのかもしれません。

れな なるほどー。ところで私、実際、LGBTって言葉さえも、実は差別用語なんじゃないかと思うんです。いま、レズだとかゲイだとかバイだとかという分け方があって、はいじゃあ、あなたはレズですね、はい、あなたはゲイですね、バイですね、と分ける言葉になっていますが、そんな言葉がひとを傷つけることもあるかもしれないし、最終的にはそんな分ける言葉さえなくなったらいいなと思います。

でも、今はそれが普通じゃないっていう社会の認識があるからこそ、<レインボー・プライド>っていうイベントがあるわけですが、でも、LGBTを支援しようというイベントさえなくなったときに、本当に普通でいられる感覚になるんじゃないかなと思います。

磯部 アメリカの若いひとの間では、むしろセクシャリティを決めない、みたいな気運もあります。あるいは、「LGBT〝Q〟」とも言うように、カテゴライズしていくとしたら、新しい区分を増やしていかざるを得ないし、究極的にはひとりに対して1セクシャリティということになりますよね。

一同 確かに(笑)!

斉藤 この曲、個人的だけど、誰が聴いても普遍的なものでもありますよね。

磯部 そうなんですよね。それがポップ・ミュージックとして優れているところで、アリアナの物語でありながら、すべてのひとの物語でもある。《もう流す涙なんて残ってない》《元気を出さなきゃ》《さあ行くわよ》というこの曲メッセージは、単純に新しいアルバムを携えてカムバックしたアリアナ自身のことを歌っているようでもあるし、その前にマンチェスターの悲劇があったことを知っているひとも多いからこそ重層的に響く。

または、彼女のことを知らずにたまたまこの曲を聴いて良いなと思って買ったひとが、朝、学校や会社に行く前に聴いて、「よし、今日も頑張るぞ!」と気分を盛り上げるような効果もあるでしょう。そういう風にありとあらゆるひとに当てはまる歌だっていうことが重要で、さらにそこには、〝Colors〟っていう単語のチョイス、もしくはアリアナの普段の言動からも分かるように、当然、マイノリティも含まれている。今という時代の理想が反映されている歌だとも言えるし、10年後、20年後も同じように意味深く響く、普遍的なメッセージだと思います。

▼RELATED

【インタビュー】リリックラウンジVol.01、Seihoの描く歌詞の世界。物語の主題歌としてストーリーを紡ぐ?

【インタビュー】リリックラウンジVol.02、一十三十一の描く歌詞の世界。Dorianとの制作秘話、独特の制作スタイルを語る