<Prologue>

私たちはいつのまにか”便利”な世の中に慣れ過ぎてしまい、近代化は平和の象徴であると勘違いしてしまっていたのかもしれない。中世の雰囲気を残しながら現代人が快適に暮らせるようにテクノロジーを搭載した西ヨーロッパの大都会に魅了され、憧れを抱いていたのはもはやいつのことだったのか。

流通は独自の通貨のみ、ヨーロッパとは思えない物価の安さ、貧しく暗い歴史を持ち、不安定な情勢を抱えながら独自の発展を見せる東ヨーロッパに無性に惹かれるのはなぜだろう。

取り憑かれるように移り住んだベルリンの昔をそこに見るのか、はたまた単なる気まぐれなのか。それでも噂に聞くアンダーグラウンドなクラブシーンだけではない、そこには確かな何かが存在する。キリル文字が刻まれたいろんな時代背景を映し出す魅惑的な建築物に囲まれたこの街に今のこの瞬間も心惹かれている。

ボルィースピリ国際空港からキエフ市内へ向かうタクシーの窓から見えた景色は、旧ソ連時代に建てられた共産主義建築を代表する巨大なアパートメントの集合体だった。日本の昭和を象徴する団地と似ているが、その異様な大きさと棟数は”平和な日本”のそれとは全く違い、労働者が多く住むエリアとして、遠くからでも砂埃舞う”ゲットー”な雰囲気が感じ取れた。そんな街の景色を見ながら”ヨーロッパいち貧しく、物価が安い”という触れ込みに一瞬の不安を覚えたが、滞在先のアパートメントホテルは観光地のど真ん中に位置し、街は想像以上に美しかった。

偶然にも滞在中の8月24日は26年目を迎えた独立記念日だった。その祝日を利用して開催されたのが<BRAVE! Factory Festival>である。旧ソ連時代の面影とロシアの文化が入り混じるウクライナの首都キエフから現地レポートをお届けしたいと思う。

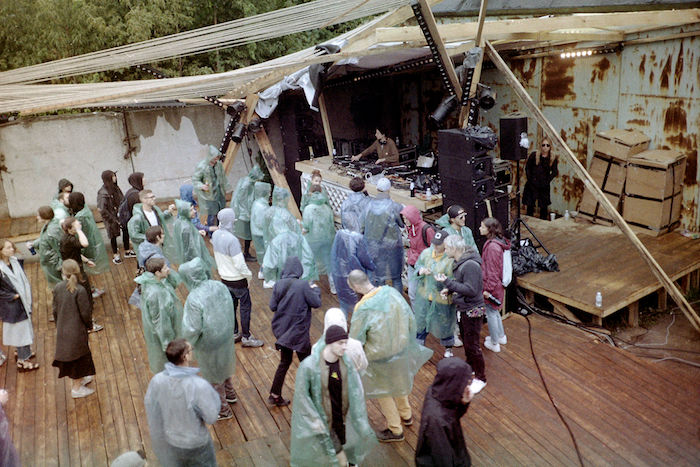

世界的な異常気象に見舞われた今夏はキエフも例外ではなく、連日30度を超える真夏日が続いていたにも関わらず<BRAVE! Factory Festival>当日には昼間でも20度程度、夜は深くなればなるほど気温が下がり冬物のアウターが必要なほどだった。

自分の吐く息が白いことを確認しながら、所詮人間の力など自然の力には到底勝てないのだと落胆と怒りといろんな感情が込み上げてきて、取材で訪れていたにも関わらずベルリンへ帰りたいと思ったほどだった。

しかし、そんな思いを一掃したのがDJ Masdaのプレイだった。大袈裟でも何でもなく音楽の持つ力の凄さを改めて実感した瞬間だった。

小雨の降る中、一番奥に位置するウッドで作られた野外ステージ”DEPO”に向かった時にはすでにMaayan Nidamのプレイが始まっていた。終盤は割と硬派なテクノセットへとシフトし、その頃からフロアーにはさらに人が増え始めていた。次に出番を待つDJ Masdaが準備のためにブースに現れてたと同時に歓声が湧き上がり、Maayanの最後のトラックが終わり、いよいよ彼の1トラックめが掛かった瞬間フロアーの空気がガラリと変わったのが分かった。待ってました!! とばかりに歓声と拍手が沸き、慣れた足取りで軽やかに踊りだすオーディエンス。繊細な旋律のメロディーとともに始まった3時間は1ミリたりともブレることのない完璧なストーリーだった。

ミニマルをベースにテクノ、ディープハウス、時にベース系サウンド、他にもいろんな要素が混じり合い重なり合い、曲の繋がる瞬間までもがロマンチックだった。大袈裟なパフォーマンスも派手な展開も必要ない、圧巻のスキルとセンスとフロアーとの一体感を見せつけてくれた<BRAVE>での彼のプレイはここ最近聴いたどのDJよりも素晴らしかった。いつの間にか雨も止み、気温も上がり、会場で配布されたグリーンのレインコートを脱ぎ捨てていた。

素晴らしいといえば、踊っているうちに仲良くなったウクライナ人のカップルやバーで休憩している時に話しかけてきた男性など、PRや関係者からだけでなく会場内で話した来場者全員から、DJ Masda、Yone-koへの熱いリスペクトを聞いたことだ。他にも好きなアーティストの共通点が多く、まるで東京のクラブで気の合う友人たちと話をしている気分になり、フェスの醍醐味はこうゆうところにあると実感した。

トリを務めたCloserのファウンダーでもあるTimur BashaとVova Klk、ShakolinによるB to Bミニマルセットもじっくり堪能させてもらいながら、このステージこそが主催であるCloserそのものであり、知りたかった今のキエフのシーンが凝縮されていることが分かった。前夜は薄着だったため寒さに勝てず見に行けなかったことを非常に後悔した。

もちろん他のステージも素晴らしかった。街の中心地からは少し離れた街灯もない場所に位置する会場は造り掛けて放置された地下鉄の工場跡地で、とにかくこれまで行ったどのフェスよりも広大で贅沢な敷地だった。会場マップを何度見ても迷い、一つ一つのステージを回って位置を確認するだけでもかなりの時間を要した。

NastiaやRobert Hood、FUNCTIONなどのテクノスター勢がこぞってプレイしていた室内ステージ”ANGAR”は強烈なレーザーライトと爆音の中で10代後半、20代前半であろう若者たちが狂うように踊っており、ハードなテクノサウンドの需要がここまで若年層にあることに驚いた。確かに物販ブースでは20代であろうインディペンデントなデザイナーたちの洋服が売られており、こういったファッションシーンにもきちんとリーチしていることにも感心した。

強風で閑散としてしまったライブステージ”ANTRACITE”で演奏していたFrancesco Tristano、天候のせいなのか、Zebra Katzは出演キャンセルとなり、一部の野外ステージに変更があったりと残念な展開もあったが、悪天候だったことを除けば非常にレベルの高いフェスだったと言える。

ジャンルに合わせて一つ一つこだわったステージ作り、導線上にある沢山のアートインスタレーション、暖を取らせてもらった関係者の控え室でさえ、数日前までは廃材が積み重ねられていただけの場所だったのにウッドで統一されたオシャレなレストランのように変貌を遂げていた。

ライブアーティストも多く、他のフェスとはまた一味違うブッキングセンスの良さ、ピュアで優しく、気負いのないウクライナの人々、とにかくもう一度訪れたい気持ちでいっぱいになった。

キエフは本当に不思議な街である。ウクライナ語とロシア語が飛び交い、きちんとした教育を受けた若者たちは英語も堪能だが話せない人たちも多い。非常に美しい観光地でありながら街中を走っているタクシーのほとんどはツーリストを狙うぼったくり(2回も乗ってしまった!!)で、地元の人間にしか使いこなせないアプリかあんまり見かけないUberを使うしかない。旧ソ連時代に作られたひと昔前のSFちっくでありながら灰色に覆われたミニマルな地下鉄は何と5グリブナ(約20円)という破格。今にも壊れそうなバスやかわいらしいデザインのトラムもほぼ同じ値段で乗れる。

こんなところにあるの?!と思うほど周りには何もなく、グラフィティーとDIYによって彩られたベランダが特徴的な古びたアパートメントの先にようやく見つけた噂のローカルクラブCloserは、すぐ隣にあるカフェバーと合わせてそこだけ全く違うオーラを放つ。そこに出入りしている人たちやスタッフの雰囲気もスタイリッシュで、独自のアンテナを張っている一部の人々によって発信されているのだと実感した。コマーシャルなメディアには絶対に来て欲しくない、隠しておきたい特別な場所。そんな雰囲気が伝わってきた。

”もっと知りたい。”そう思いながらこの街にも慣れてきたところで旅の終わりはやってくる。未知で可能性に満ちた魅惑的なキエフ、また来年絶対に訪れようと心に決めた。ベストシーズンと言われる5月に是非とも訪れてみたい。

次ページ<Another story of BRAVE>キエフの10代の若者を撮り続けている写真家Hiroyuki Koshikawa氏が写し出す<BRAVE>