自分を魂として昇華させること

67年から始まるホドロフスキーの映画作品にはビートニクからヒッピーへの変遷といった同時代性も色濃く現われている。直接の影響があるか定かではないが、少年期から詩作の発表を始めたホドロフスキーが、50年代始めに勃興した地下生活者やアウトサイダーたちの言葉に光を当てたビートニクに刺激を受けていたとしてもおかしくはない。しばしば「運動」として捉えられるが、ビートニクとはあくまで「個人の探求」であり、個人を掘り下げた結果として社会が見えてくるという表現様式は、ホドロフスキーのそれでもある。

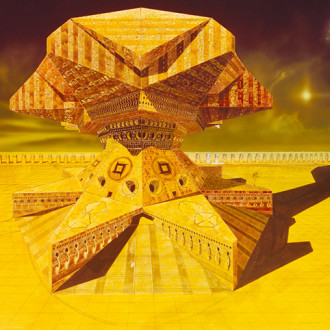

特にその類似性を夢想したくなるのは、主立ったビートニクをまさに「魂の戦士」として集結させたコンラッド・ルークス監督による66年のカルト映画『チャパクア』である。コンラッド監督自身が主演したこの作品には、後に『エル・トポ』で自らガンマンを演じたホドロフスキーを、また演技については素人といえるバロウズやギンズバーグらビートニクのスター作家の起用は『DUNE』におけるダリやミック・ジャガーを想起させる。また「流れる水の源」と「香料メランジ」というキーとなる液体のイメージ、『ホーリー・マウンテン』や『リアリティのダンス』に顕著な、ペヨーテ(※サボテンから原料とするドラッグの一種)のもたらす幻覚のようなサイケデリックな色彩等、重ね合わせて見たくなる細部に溢れている。しかし、根底で真に共通するのは「魂の昇華」であり、コンラッドの言葉である「楽しくなければアートではない」といった精神である。

©2013 CITY FILM LLC, ALL RIGHTS RESERVED

もっともホドロフスキー自身は、『ホドロフスキーのDUNE』の中で述べている「私が作りたかったのは、LSDをやらなくても、あの高揚感を味わえる、人間の心の在り方を変える映画だ」という言葉や「魂の戦士」たるクリエイターを口説く際のマリファナの扱いから、ビートニクやヒッピーのように深入りすることなく、ドラッグをただひとつの契機・選択として捉え、健全な(?)距離感を保っているようだが。